その体験、本当に今必要? 「教育熱心な親」が見落としがちな子どもの発達段階

親の「早く学ばせたい」という気持ちは、子どもの可能性を信じるからこそ生まれるもの。でも、発達段階を飛ばして体験を与えると、逆に探究心が育ちづらくなることも。

子どもの発達段階に寄り添う探究心の育て方とは? 岩田かおり著『自分から学べる子になる 戦略的ほったらかし教育』から紹介します。

※本稿は、『自分から学べる子になる 戦略的ほったらかし教育』(岩田かおり/ディスカヴァー・トゥエンティワン)から一部抜粋・編集したものです。

学びは急ぎすぎない! 発達段階に合わせた体験を

子どもの探究心を育てる方法をお伝えする前に、人間の発達段階について理解しておく必要があります。

なぜなら、子どもの発達段階を無視して、先へ先へと子どもの学びを進めてしまう家庭がとても多いからです。

3歳と7歳の子の探究心はまったく違うはずなのに、あせりや不安から何段階も飛ばして探究を強引に進めてしまう人が多くいます。子どもの準備が整っていないのに、さまざまな体験を与えすぎてもうまくいかないので注意が必要です。

親があせってしまう背景には、子どもへの愛情があることは間違いないのですが、子どもの年齢に合っていないことを求めるのは、親子ともにいい影響はありません。

人は、一段一段と階段を登るように成長していきます。

実際に、「小学6年生ですが全然新しいことにチャレンジしないんです。本人が望まないのに、いろいろな体験を与えすぎたせいかもしれません」とおっしゃるお母さんに会ったことがあります。

発達段階に合わせて体験を広げていくこと。そして与えすぎないことは、子育てにおいて非常に大事なポイントです。

心理学者エリク・ホーンブルガー・エリクソンが提唱した「発達段階説」

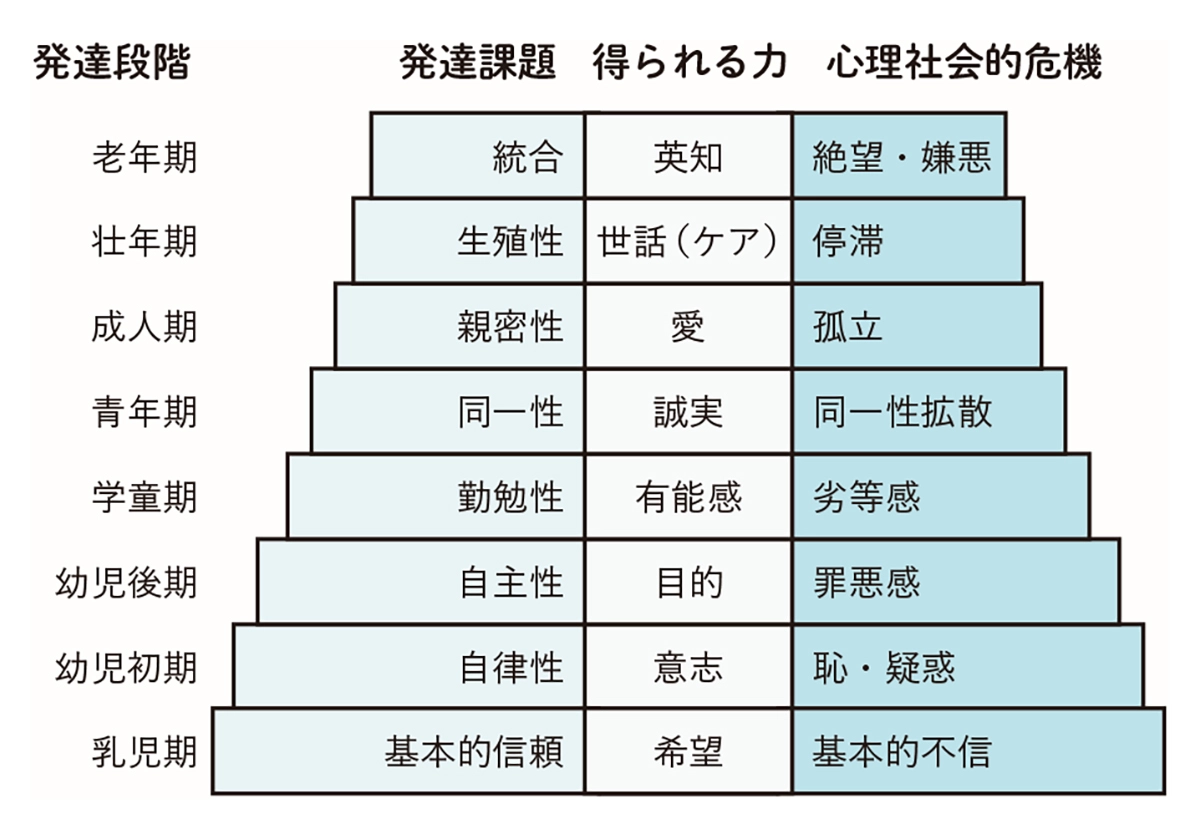

図は、心理学者エリク・ホーンブルガー・エリクソンが提唱した「発達段階説」です。この理論は、子どもの発達段階を理解するために広く活用されており、教育学の分野でも発達段階の基準として用いられています。

この「発達段階説」は教育に関する専門書で詳しく解説されていますが、ここでは私の解釈で簡単に説明します。エリクソンは、人間の発達には8つの段階があると考えました。

たとえば、乳児期である0歳〜1歳半くらいまでは「基本的信頼」という愛着形成が重要なタイミングとなります。極端なことを言うと、この時期に周囲の人との信頼関係を構築するステップを飛ばして、他のことに力を入れると何らかのエラーが起こります。

そして、人間は成長していくうえで、順番に乗り越えなければいけない課題を4つ持っているのです。

1つ目の課題は「人を信じること」。

2つ目の課題は「自分を律すること」。

3つ目の課題は「自主性を持って行動すること」。

4つ目の課題は「勉強や仕事をすること」。

この順序を変えることはできません。

発達の段階に沿って、子どもは少しずつ関心を広げていく

しかし、現在は教育に熱心になるあまり、「人を信じる」課題を飛ばして、「自分を律すること」をさせようとしたり、「自分を律すること」を抜かして「自主性を持って行動すること」を求めたりしています。

具体例を出すと、親子の信頼関係がうまく構築できていない段階なのに、「周りが塾に行っているから」「探究教室に通うのは早いに越したことはないよね!」などと考えて、子どもを塾などに通わせることです。発達という階段を一段一段上がらずに、無理やり順序を変えてしまっています。

そもそも人間には、この発達の階段を自力で登る力が備わっています。子どもを先へ先へと進めようと、学びを与えすぎなくても大丈夫なのです。

多くの場合は自分の準備ができたタイミングで、何かを探し始めますし、「やってみたい」と言い出します。

だから私の講座では、「子どもが塾に行きたいと言うまで待とう。なんなら、少しもったいぶって、気持ちが高まってから入塾しよう」といったアドバイスをしています。子どもの気持ちが高まった状態で満を持して与えなければ、効果が半減してしまうのです。

発達の段階に沿って、子どもは少しずつ関心を広げていくもの。

あせる必要も、急ぐ必要もありません。

『自分から学べる子になる 戦略的ほったらかし教育』(岩田かおり/ディスカヴァー・トゥエンティワン)

「夏休みの宿題、どれからやればいい?」とお子さんに聞かれたら、なんと答えますか?

答え① 一番時間のかかりそうな宿題からやるといいんじゃない?

答え② 自分の勉強だから、自分で考えてみたら?

答え③ トマトを口にいっぱい入れることじゃん?

……じつは、この答えは③です。

「え? なんで?」と思われた人も多いのではないでしょうか。

その理由が気になる方は、本書の「はじめに」で解説しているので、ぜひお手に取って確認してみてください。