自由研究に迷ったらフィールドワーク! ニホンオオカミ研究者・小森日菜子さんに聞く

2020年、世界で6体目となるニホンオオカミの剥(はく)製を発見した小森日菜子さんは、当時小学4年生でした。その剥製が絶滅動物であるニホンオオカミであると結論づけられるまで、3年以上におよぶ研究に挑みます。小学5年生の時に実施した自由研究は、第25回「図書館を使った調べる学習コンクール」調べる学習部門小学生の部(高学年)で文部科学大臣賞を受賞しました。

そんな小森さんが語る、「自由研究を行う上で必要なこと、心がけるべきこと」とは? 小森さんに研究を進める上でのポイントを伺いました。

(本記事は後編です。前編はこちら)

壁にぶつかった時の対処法は?

――研究を進める中で、どのような困難があり、どのように乗り越えましたか?

博物館でニホンオオカミに違いないと思った剥製を見つけた後、資料を調べていく中で、その剥製が記載された標本台帳には「廃棄された」という記載があって、絶望しました。矛盾の壁にぶつかったんですよ。剥製はこの目でちゃんと見たのに、「じゃあこれ、違うじゃん」って。

でもその時、研究をいろいろ助けてくれた川田先生(国立科学博物館 動物研究部研究主幹)が、「偉い人の言っていることや本に書いてあることをすべて正しいと信じるのではなくて、自分の目で見たもの、考えたことを信じてまず調べてみなよ」と後押ししてくれたんです。すごく助けられました。

――親御さんのサポートもありましたか?

親には、資料に書かれている文字がくずし字だと教わり、「この字が読めないから、ちょっと手伝って」という感じで、助けてもらいました。一緒に考えてもらったり、くずし字辞典を買ってもらったりと、資料の面でけっこう助けてもらいました。国立国会図書館は18歳以上じゃないと使用申請ができないので、親に申請を取ってもらいました。

親のアドバイスもあり「メモ魔」に

ーー小森さんは常に、調べたことをまとめて整理される習慣を身につけられている印象を受けます。このような習慣はどのように習得されたのでしょうか?日頃から意識されてきたことはありますか?

すぐに忘れてしまうので、調べたことやその時思ったことはメモするようにしてますね。例えば、剥製を発見した時も衝撃だったので、その思いを忘れないように博物館近くのファミレスに入って剥製の特徴をメモしたりしたんですよ。メモをとるということは、結構今でもやってますね。

ーーそのような習慣をもつようになったきっかけってありますか?

忘れやすい性格なので、親からはよく「メモしときな」と言われてきました。書くことで自分自身の思考を整理するヒントが生まれたり、見えてくることもたくさんあると思います。

迷ったら動いてみる!

──研究の対象って、どうやって見つけるんでしょう?自由研究に悩む小中学生にアドバイスをいただければ。

“好き”って気持ちがやっぱり一番だと思います。でも、“これ!”ってすぐに決まらないこともありますよね。そういう時は、“まず出かけてみる”のがいいと思います。フィールドワーク!

実際に見に行って、触れたものや出会った人からヒントをもらえることは多いです。私も剥製のことを知るために、いろんな博物館や関係者の方に会いに行きました。その過程で、資料の持ち主と直接連絡を取ったり、電話で取材許可を得たり。

親に「やめなよ」って言われたことはない

──行動力がすごいですよね。

行動するようには心がけています。フィールドワークや取材の時って、普段ない緊張感も得られると思うんです。そういうのがすごい刺激になって飽きないというか。

あと、小さい時から親にはやりたいことの後押しをしてもらっている気がします。「それやめなよ」みたいなことを言われた記憶があまりないです。

発見したニホンオオカミの剥製をつくったのは誰?

──今後の研究テーマ、もう決まっていたりしますか?

はい! 今気になっているのは“剥製をつくった人”です。私が発見したM831の剥製を、誰が、どんな背景でつくったのかを調べたいと思っています。

M831の剥製を解明するに当たって、剥製と博物館の歴史とがすごく密接だったこともあり、興味を持つようになりました。実は、すでにこのM831を作った人物の目星もついているんです(笑)。

それから、この前アメリカに住む同い年の女の子から手紙をもらったんです。その子はコヨーテが好きで研究してるそうです。日本語も勉強していて、文通しています。

スペインの博物館に、ニホンオオカミらしき剥製があるという情報もキャッチしまして。そこへ夏休みを利用して、問い合わせのメールも出してみたいと思っているところです。

***

「好き」という気持ちの大事さが伝わってくる彼女の研究スタイル。そして行動することで、「出会い」や「チャンス」を広げている気がしました。周りの大人を巻き込む熱量と小森さんの主体性を尊重しながら支える親御さんの姿勢も印象的でした。今後のニホンオオカミの解明や小森さんの研究内容も気になります。

(取材・文:nobico編集部)

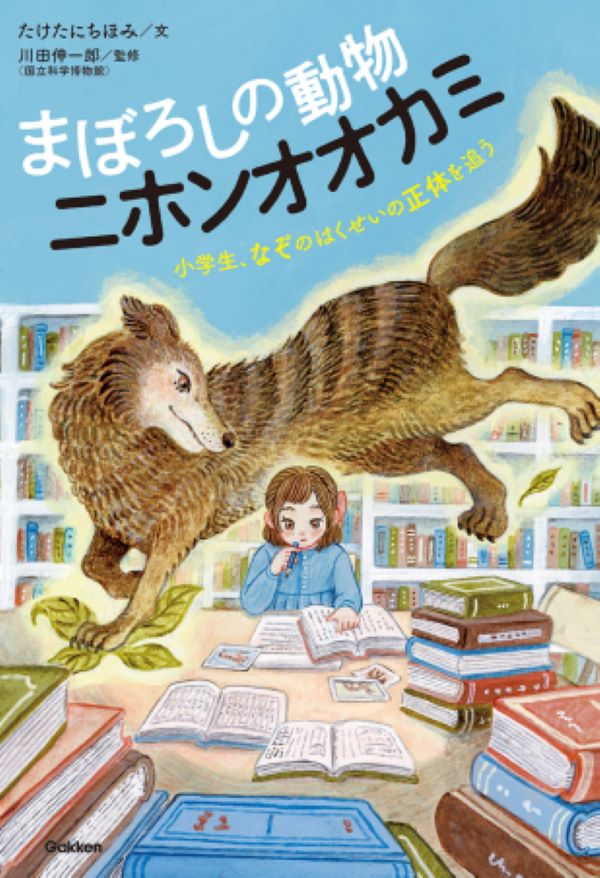

たけたにちほみ(著),小森日菜子(特別協力) ,川田伸一郎(監修)『まぼろしの動物 ニホンオオカミ 小学生、なぞのはくせいの正体を追う』(Gakken)

かつて日本に生息し、100年以上前に絶滅したニホンオオカミ。絶滅動物が好きな小森日菜子さんは小学生のとき、博物館の施設でニホンオオカミに似たはくせいを見つけました。周囲の大人の力も借りて調査し、作成した自由研究は第25回「図書館を使った調べる学習コンクール」で文部科学大臣賞を受賞。その後も専門家の力を借り、調査結果を論文にまとめます。

本書では、小森さんの3年以上におよぶ研究の過程をはじめ、ニホンオオカミと人との歴史、ニホンオオカミ以外の絶滅動物について紹介。自由研究のヒントがつまった一冊です。