夏休み、子どもの学力は家庭でも伸ばせる? 鍵は「脳の下地づくり」にあった

長い夏休み、子どもの学力を伸ばすために、家庭でできることはあるのでしょうか?

『陰山流 新・おうち学習戦略』の陰山英男先生と、『気がつくと子どもの英語力がぐんぐん伸びている おうち英語』の小河園子先生による対談から、「“おうち学習“での学力の伸ばし方」の具体的なヒントをお届けします。

勉強効率が上がる脳の下地をつくる

――子どもの学力を伸ばしたいと思ったら、どんなことをすればいいですか?

陰山:とにかく下地づくりを徹底することですよね。

すべての学問に通じる下地は「頭の回転の速さ」であり、その状態を長時間維持できる「集中力」だと思っているんですけど、それをいかに身に付けられるかで将来理系に進むのか文系に進むのかを問わず、圧倒的な武器になります。

私の場合、その能力を高めるための教材が100マス計算や10マス計算だったりするんですけど、それらは算数の基礎トレーニングでもありつつ、それ以上の効果があると。

小河:つまり、いろんなソフトを詰め込もうとする前に、CPUのスペックを高めようということですね。おっしゃるとおりだと思います。その手段は100マス計算でもいいし、普段の遊びのなかで、熱中体験をしながら鍛えることもできると思うんです。将棋やオセロでもいいし、パズルでもいいし、マインクラフトでもいいし。

とにかく集中して頭をギューと使う体験をできるだけ増やしてあげたいですね。英語の授業でも早口言葉を教えることがあるんですけど、大人より子供の方が馴染みが早いし、グッと集中してくれます。

陰山:それと、私が昔からずっと言い続けていることですけど、とにかく子どもの生活習慣を整えることです。早寝・早起き・朝ごはん。脳のコンディションを高い状態に維持するには、おうち学習で一番大切なことかもしれません。

こうした下地がぜんぜんできていないのに親御さんが「勉強しなさい!」って命令しても、成果に結びつかないから逆に自信を失ってしまうかもしれないですよね。

美味しそうなものならつまみ食いする

――教材を用意してもやってもらえないケースも多いと思いますが?

小河:よくある話ですよね。まず大前提として意識していただきたいのは、子どもって正直なんです。たとえばお母さんが子どもの健康のことを考えて身体にいい食べ物を用意しても、おいしくなかったら食べないですよね。そうかといって甘いものだって、甘すぎたら3日で飽きるでしょうし。

だから教材も、子どもにとって「おいしそう!」と思ってもらえそうなものを出さなきゃいけないんです。ある程度噛み応えがあって、食べたら元気になることを感じられるようなもの。

そもそも普通の子どもにとって勉強っておいしそうみえないんです。しかも子どもは毎日、学習指導要領に沿ったものを学校で大量に食べてくるから満腹なんですよ。それで家に帰って「今日はドリルの何ページから何ページまでやりなさい」なんて言われても、「もういらない」ってなるのは仕方ないですよね。

だから子どもがついつい手を出したくなるようなものを用意しなきゃ。

陰山:つまみ食いを待つと。

小河:まさにそう! 先日、あるお母さんと本屋に行ったんです。私の本も手に取ってくれたんですけど「教材になるものも買ったほうがいいよ」って伝えたんです。なぜなら私の本は教材ではなく、考え方が書いてある本だから。

すると彼女は「教材を買ってもどうせやってくれない気がする」というから、私は「つまみ食いでいいのよ!」って答えたら、びっくりしていました(笑)。

本屋さんに行ったら子どもが好きなキャラクターとコラボした教材がたくさんあるじゃないですか。それをいくつか買ってきて、子どもがわかるところからやってもらえばいいんです。もし飽きたら止めて、「どれならできるかな?」って聞いたり。

学校じゃないんだから最初のページから順番にやる必要なんてないし、最後までやり通す必要もないんです。「ちょっとやってみたいかも」という気持ちにさせることがはるかに重要です。

無理難題が子どもを伸ばす

陰山:あと私がよく使う手は、無理難題を押し付けること。

小河:そこは共感ポイントです! 私も集中力に欠けるクラスや、教員をちょっとなめているなと感じたクラスは、いきなりがつんとハードルを上げます。

たとえば県立浦和高校の教え子がオックスフォード大に行ったんですね。でも私がすごかったわけではなく、私がやったことは子どもをけしかけただけ。「世界はこんな広くて青天井なのに、なんで東大模試の結果だけを気にしているの、君たちは」って。これで火がつく子どももいるんです。

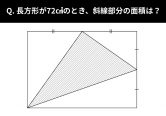

陰山:そうそう、無理難題って火がつきやすいんです。最初は子どもも引くんです。でも、子どもたちの自信を失わせるためにやるわけではないので、最終的にはちゃんとできるように仕掛けているんです。

たとえばすごく難しい問題だけど「みんなで相談しながらやっていいよ」と伝えるとみんなで知恵を合わせて、なんとか解くんですね。子どもたちからすれば「あれ⁉ すごい、できちゃったじゃん」みたいな感覚になる。その成功体験から生まれる自主性や自尊感情は、のちのちすごい原動力になります。

小河:私もまったく同じようなことをしていますね。

少し過激な言葉を使うと「(やる気の)下剋上」。これが起きたクラスは伸びるんです。優秀な生徒が授業中に目立つようになってくると、「あいつができるから俺の出番じゃない」みたいに流れを読み始める子どもが増えるんです。その停滞感を壊すのが教員の仕事じゃないですか。

そのための仕掛けとしてよく使うのが、先生と同じようにハードルの高い課題を与えてその越え方を子どもたちで話し合ってもらうこと。

陰山:そもそも一般的にできる子はなぜできるかと言ったら予習しているんです。

小河:そうそう。普通の教員が言うことの先を読んで教科書を読んできたり、覚えてきたりする。だからそこでもう1個上、あるいは斜めからの問いかけをすると、そういう子どもって慌てるんです。

陰山:それで4番手、5番手くらいの子が、「お、あいつ戸惑ってる!」とテンションが上がる(笑)。

小河:むしろ4番手、5番手の子どもたちは予習をしてこないかもしれないけど、その分、授業中に自分の頭ですごく考えている可能性があるんです。

やる気の下剋上は県立浦和高校でもよく起きました。不意に英語のディベートをさせるようなことをよくやっていたんですけど、最初は「レベル高すぎ!」って文句を言うんです。でもディベートで大事なことって実は「意欲」なんですよ。

陰山:わかります、わかります。

小河:「こんなこと言われちゃった。悔しい。どうしよう」ってなるじゃないですか。そこで作戦会議は日本語でOKということにすると、まあ盛り上がる、盛り上がる。もはや団体戦なので普段の英語の成績は関係ないですよね。

とくに面白いのが普段の授業では「体育会の部活で疲れているからほっといて」という顔をしてる子どもたちが集まるグループが、ここぞとばかりにパワーを発揮することが多いんです。逆に成績優秀な子どもたちが集まったグループは譲り合いになっちゃって負けるみたいなことが起きます。

いま教育現場では「話し合い学習」が盛んにおこなわれていますけど、比較的簡単な問題について教え合うみたいなものがほとんどなんですね。あれはちょっといかがなものかと。そうではなくて「目の前にそびえたつ大きな壁をいかに早くラクに越えるか」という作戦会議を子どもたちにさせればいいんです。これならやんちゃ坊主だってみんな乗っかるんです。

陰山:だからこれを家でやるなら親御さんがパートナーになってもいいわけですよ。教える立場でなく、一緒に考える対等な立場。それは夏休みの自由研究でもいいわけですね。「ムリだと思っていたことができちゃった!」という体験は、いっぱいさせてほしいですね。

思いっきり遊ばせよう!

陰山:あと、いままでの話と真逆に聞こえるかもしれないけど、子どもの学力を伸ばしたいならいっぱい遊ばせることが重要だと思うんです。外へ出て、五感をフルに働かして遊ぶ。

中高生になってくれば社会見学や実験をたくさんさせる。つまりセンサーを鍛えないとだめなんです。

小河:わかります!

陰山:町田で学校改革を進めている小学校は、ありがたいことに校舎の周りに森があるようなのどかな環境で、大人たちも「子どもはその辺で遊んでいろ」と考える人が多くて。

実際、子どもたちも塾にもあまり行かないし、宿題もやってこない。でもね、子供たちはみんなにこやかで、元気で、よくしゃべる。

小河:いいですねぇ~。

陰山:こういう子どもたちに学力をつけるのは簡単なんです。だって遊びを通じて得られる非認知スキルと、テストの点数のような認知スキルのどちらが簡単に高められるかといったら決まっていますよね。

小河:勉強ですね。

陰山:そう。そのポイントはなにかというと、繰り返しますが、適切な教材を使って子どもが脳を高速回転させることに慣れさせ、集中度をどこまで高めるか、だけなんです。でもそれも長時間やるんじゃなくて、時間を区切り、基本は子どもたちにいっぱい遊んでもらう。

小河:同感です。身体を動かす。夢中になってなにかに取り組む。その間、子どもは余計なことを考えずにその時、その場に必要なことに集中しますから、そうやって感覚を覚えていくのかなと思っています。

陰山:そうですね。もうちょっと言うと、そういう脳の下地ができた子どもってマット運動や鉄棒も得意になることが多い。身体の調整能力が上がるから。

小河:たしかにそうかもしれない。視野が動いて脳がびっくりするわけですから。

陰山:先日、街中に体操教室があって扉が開いていたからちょっとのぞいたんです。狭いところで子どもたちが楽しそうに飛んだり跳ねたりしたんですけど、私にとってはそれが異様な光景で。

小河:外遊びをしていたら身に付くようなことですからね。

陰山:体操教室に需要があることはわかるけれども、お金を払って通わせないといけないというその発想が悲しいですよね。

小河:小学校低学年の子どもたちだけで放課後に遊ぶ光景ってだいぶ減りましたよね。

陰山:コミュニケーション能力にせよ、共感力にせよ、身体的な能力にせよ、集中力にせよ、普段の遊びで習得していくわけじゃないですか。それなのに学者が「最近の子どもはコミュニケーション能力が低い」とか偉そうなことを言っているのを見ると、悪い冗談かと。

子どもが子どもらしく遊べていないことを真剣に悩んだほうがいいです。

小河:たしかに!

陰山:子どもの学力を伸ばしたいなら下地づくりを徹底しましょう。そして勉強そのものは子どもが自発的にやってもらう形にする。これが爆発的な成長が見込める方法です。

●陰山英男

1958年兵庫県生まれ。岡山大学法学部卒。兵庫県朝来町立(現朝来市立)山口小学校教師時代から、反復学習や規則正しい生活習慣の定着で基礎学力の向上を目指す「隂山メソッド」を確立し、脚光を浴びる。

2003年4月尾道市立土堂小学校校長に全国公募により就任。百ます計算や漢字練習の反復学習を続け基礎学力の向上に取り組む一方、そろばん指導やICT機器の活用など新旧を問わず積極的に導入する教育法によって子どもたちの学力向上を実現している。過去、文部科学省中央教育審議会教育課程部会委員、内閣官房教育再生会議委員、大阪府教育委員会委員長などを歴任。2006年4月から2016年まで、立命館大学教授。現在、陰山ラボ代表。陰山メソッド普及のため教育クリエイターとして活躍し、講演会等を実施するほか、全国各地で教育アドバイザーなどにも就任、子どもたちの学力向上に成果をあげている。

●小河園子

聖学院大学講師(非常勤)。元埼玉県立浦和高校教諭。浦和第一女子高校、南稜高校、浦和高校、お茶の水女子大学付属高校(非常勤)など国公立の高校で教鞭をとり、40年間の英語教師生活で1万人の生徒を導いてきた。

陰山英男 (著)『陰山流 新・おうち学習戦略』(Gakken)

コロナ禍により学校の学びが一気にデジタル化する一方、不登校の増加など学校の指導が届かない子どもが増え、自宅での学習の在り方にも大きな変化が起きています。また、物価高や経済格差の拡大の影響で、わが子を塾に行かせる余裕もなく、やるべき学習の理想形も見えず、困り果てているご家庭がたくさんあります。

しかしそんな中、自宅で陰山メソッドを実践し、学校や塾に頼らず成績を上げる子どもたちがいます。

著者は、「これからの学習は『家庭』が担う」「子どもの学力を伸ばせるのは『家庭』の戦略と心掛け次第」と明言。戦略的な学習プランと教科別の進め方ポイントをマニュアル化し、ムダなく理解がすすむ攻略ポイントをこの一冊にまとめました。

小河 園子 (著)『気がつくと子どもの英語力がぐんぐん伸びている おうち英語』(Gakken)

お金をかけなくてOK!留学なしでOK!親の英語力なしでOK!毎日の「ちょっとした工夫」で英語が得意な子になる!公立高校から海外一流大学に送り込んだ、伝説の英語教師がこっそり教える、自宅でできる英語力劇的アップの秘密。