子育てがうまくいかない原因は? 振り返り&分析のための「日記活用術」

「子育てがうまくいかない」「子どもが言うことを聞いてくれない」…

子どもの言動に「おや?」と感じたとき、それをただの困りごとで終わらせず、日記に記録してみませんか?

子どもを観察し、客観的に分析してみることで、子育ての悩みの原因や傾向が見えてくるかもしれません。

本記事では、元小学校教師の上村公亮さんがおすすめする「おやおや日記」の5つの効果について、『不登校児ゼロ教師が伝える 親子の幸せな関係と居場所をつくる「子ども日記」』より紹介します。

※本稿は上村公亮(著)鎌田和宏(監修)『不登校児ゼロ教師が伝える 親子の幸せな関係と居場所をつくる「子ども日記」』(かんき出版)から一部抜粋・編集したものです。

子育ての「おや?」を記録する「おやおや日記」

「おやおや日記」は、親(おや)が普段の生活で「おや?」と思ったことを書いていくので命名しました。

子育てや仕事などで忙しい毎日に忙殺される中、「子育てがうまくいかない」「子どもが言うことを聞いてくれない」などと悩んでいる方は大勢いらっしゃるでしょう。

そのような子どもとの日常を綴るのが「おやおや日記」です。

日々、子どもの行動や発言に「おや?」と思ったことを記録し、なぜ「おや?」と思ったのかを分析します。

それによって、「自分は子どもに厳しい言葉をかけすぎている」「子どもにちゃんとしてほしいと求めすぎている」のように、自分の行動を客観的に見られるようになります。

同時に、子どもをよく観察することで、問題だと思っている行動の原因が見えてきます。

そのため、「文章を読み解く力が弱いから、図にして伝えよう」「同じことを繰り返し注意するのはやめよう」のようにネクストプランを立てられます。

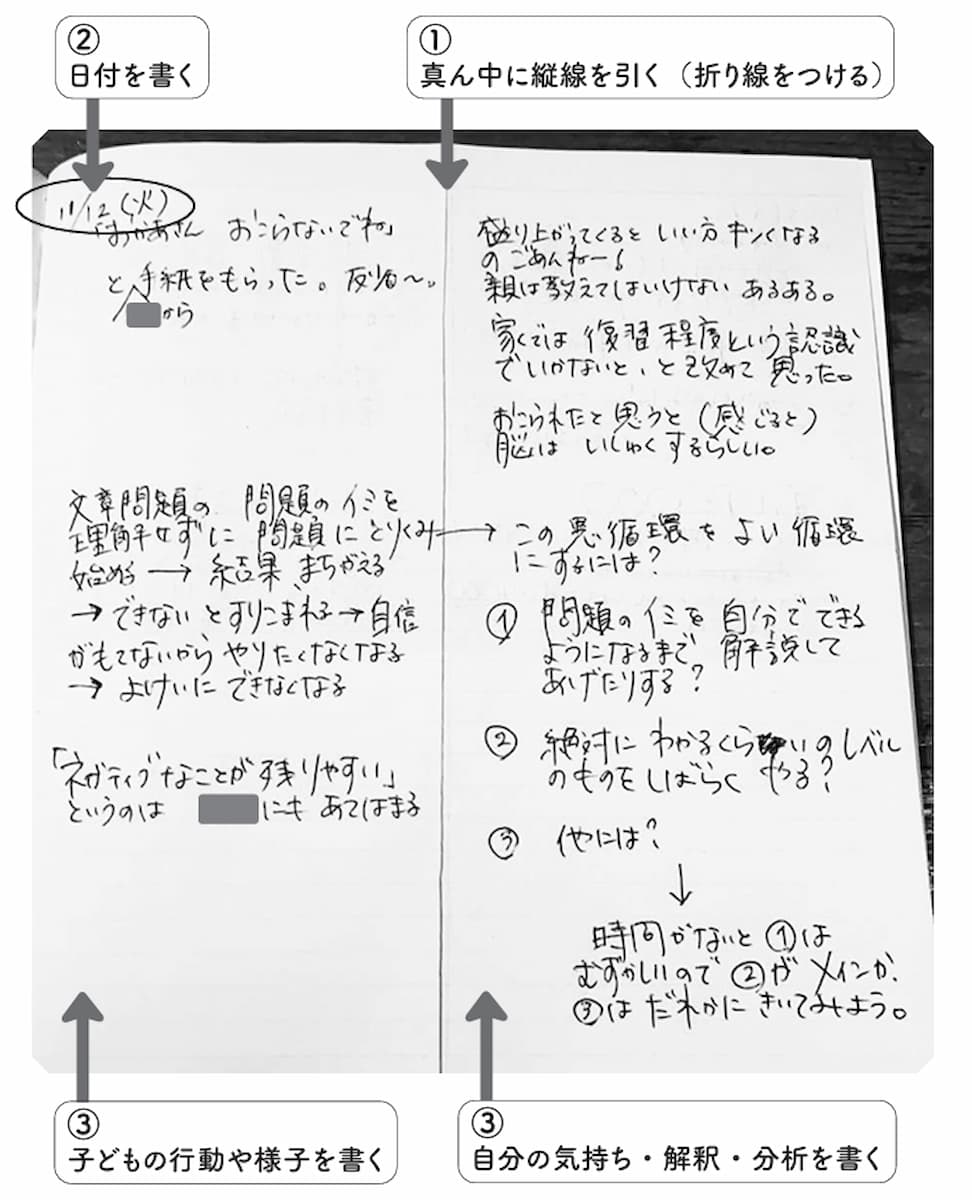

「おやおや日記」の書き方は次の通りです。

「おやおや日記」をつけていると、次の5つの効果を得られるようになります。

効果①子どもに関心を持ってわかろうとする姿勢ができる

自分の子どもであっても、何を考えているのか簡単に理解できるわけではありません。それを「この子が何を考えているのかわからない」と切り捨てるのではなく、関心を持ってわかろうとする姿勢を持つことが大事なのです。

子どもが赤ちゃんのころは、言葉が通じなくても、懸命に「お腹がすいているのかな?」「おむつが濡れているのかな」と何を伝えようとしているのかわかろうとするでしょう。

言葉でのやりとりができるようになっても、言葉だけに頼らず、お子さんの様子を観察していただきたいと思います。

効果②自分の感情を理解し、コントロールできるようになる

怒りは「第二感情」という説があります。第二感情とは、ある感情(第一感情)が発生した後に起きる感情のことです。

たとえば、期待をしていたのに結果が違っていると裏切られたような思いがして、怒りが生まれます。他にも、不安や悲しみ、苦しみ、後悔や不満などの感情が心のコップにたまって、あふれ出すと怒りが生まれると言われています。

お子さんに対して怒ってしまったとき、「自分は何に対してこんなに怒りを感じているんだろう?」と「おやおや日記」で掘り下げてみると、「自分の時間を邪魔されるのがイヤだったんだ」というように原因が見えてくるかもしれません。

あるいは、「まわりの子と比べると何もできないからイライラする」と本音に気づくこともあるでしょう。

自分の感情を理解できると、「怒らないためにどうすればいいのか」とネクストプランを考えられるようになります。感情的に怒りそうになったら、しばらくトイレにこもって落ち着こう、のように冷静に対処できる方法を考えたり、「怒る前にまず日記を書こう」となるかもしれません。

そもそも、怒るほどのことなのか。

しばらく考えていると、「そこまでのことではないな」という結論になる場合もあるでしょう。

そのように「おやおや日記」を書きながら考えるうちに、自分の感情をコントロールして言葉を選べるようになっていきます。それができてきたら、感情をぶつけるのではなく、お子さんにわかるように諭せるようになります。

効果③子どもの小さな行動にも目を向けられるようになる

現在、「おやおや日記」を実践していただいている方に、「子どもが20歳になったときにこの日記を一緒に読んだら、成長をすごく振り返ることができると思います」という感想をいただいたことがあります。

子どもは日々成長して、できることが増えていきます。

ある方は、「USJ(ユニバーサルスタジオジャパン)でルールの説明を聞く際、弟が理解していなかったら教えてあげていた。理解力は母より上回っていた。興味あるものへの集中力がすごい」と息子さんについて気づいたことを書いていました。

日記を書くと、そんな小さな行動にも目を向けられるようになり、親子の仲を深められるようになっていくのだと思います。

また、親から見て「なんでこんなことをするの?」と感じる行動にも理由があるのだとわかるでしょう。

日記を書こうとする、そのために子どもの行動等に関心を持つ。すると、自然に子どもを丁寧に見ることができるのです。

効果④夫婦で取り組むとパートナーの考えも知ることができる

あるご家庭の奥さんはほとんどワンオペで子育てしていて、「夫にもっと子育てに参加してほしい」と願っていらっしゃいました。

そこで、夫婦で「おやおや日記」を取り組んでいただいたところ、お互いに「子育てでこういうことを感じているものなのか」と理解するようになっていきました。その後、旦那さんは子どもに関心を寄せて、一緒に遊んだり子育てに参加するようになりました。

また、あるご家庭では旦那さんが子ども日記をつけて、奥さんには旦那日記をつけてもらっています。

そのご家庭は、旦那さんが子どもに対してかなり厳しく接するタイプで、お子さんは週に1回学校に行ければいいという状況でした。

二人で日記をつけるようになってから、旦那さんは自分が子どもを追い詰めていることを自覚するようになりました。

奥さんが「今日のこの言い方、キツかったんじゃないかな?」と指摘すると、「確かにそうかもしれない」と気づけますし、自分も「おやおや日記」でお子さんの行動を観察するようになったから、「自分の発言で子どもが委縮している」と感じたのだと思います。

旦那さんは、徐々にお子さんに優しく接するようになりました。すると、お子さんは週3日登校できるようになったのです。

家庭が安定して甘えられる環境になったから、お子さんは「頑張って学校に行ってみよう」という気持ちになったようです。

ですので、お子さんとの関係を見つめ直したいとき、パートナー間の関係も大事です。

日記を通してパートナーとの会話が増えると、お互いの価値観を知ることができ、より深く結びつくようになります。それが子どもにもいい影響を与えるので、夫婦の関係は子育てに密接に関わっていると言えます。

私が関わっているシングルマザーのお母さんは、ご自身のお母さんと日記を共有している方もいらっしゃいます。

効果⑤子どもと自分の違いを理解し、子どもをフラットに見られる

よく血液型で「A型だからマジメだ」「B型はマイペース」のように、型にはめて考える傾向がありますよね。

実際には、血液型と性格について科学的な根拠はないと言われています。A型でマイペースでずぼらな人もいれば、几帳面なB型もいるでしょう。

このような思考の偏りを「バイアス」と言います。「自分と似ている」「パートナーに似ている」という思いがバイアスになってしまうと、リスクが高くなります。

「自分と似ているからこうあるべきだ」

「自分と似ていないから理解できない」

「パートナーと似ているから受け入れられない」

このように、お子さんを否定したり決めつけたり、マイナスな感情を持って接するようになります。

「自分はこう考えているんだから、子どももそう考えているだろう」と決めつけて、お子さんがまったく違うことをすると許せなくなったりする。それだと親御さんもお子さんもつらくなるだけだと思うのですね。

また、自分とお子さんを重ね合わせている親御さんは、お子さんが否定されると傷ついて、攻撃的になる場合もあります。いわゆるモンスターペアレンツになりやすい傾向があると感じています。

「おやおや日記」を書くうちに、自分と我が子は違うのだと理解し、バイアスが少なくなっていきます。

血はつながっているけれども違う人間なのだとわかると、「自分だったらこうする」という思い込みがなくなり、お子さんの行動をフラットに見られるようになるでしょう。

上村公亮(著)『不登校児ゼロ教師が伝える 親子の幸せな関係と居場所をつくる「子ども日記」』(かんき出版)

必要なのは、ノートとペンだけ

スタンフォード大学・オンラインハイスクール校長 星 友啓氏推薦!

実践者から喜びの声が続出

親に起こる変化

・子どものとらえ方が変わった

・子どもをよく観察するようになった

・感情をコントロールできるようになった…

子どもに起こる変化

・笑顔が増えた

・チャレンジするようになった

・毎日がいきいきと…