「1+1に1時間かける」アメリカの幼稚園 そこで育った子どもたちの未来の姿は?

娘さんに対して、「私みたいに、自己肯定感の低い子になってほしくない」と願ったボーク重子さん。その思いから真剣に子育てと向き合い、たどり着いたのは、アメリカの幼稚園で実践されていた「非認知能力を育てる教育」でした。

全米最優秀女子高生を育てたことでも知られる、非認知能力育児のパイオニア・ボーク重子さんに、ご自身の体験と「非認知能力」との出会いを語っていただきました。(取材・文:nobico編集部)

「娘には、私みたいになってほしくない」

──ボークさんが非認知能力に注目されたきっかけは何でしょうか。

やはり娘を出産したことです。

子どもが生まれたとき、真っ先に思ったのは「私みたいになってほしくない」ということでした。

私は自己肯定感が低く、周りの人を見ては「どうしてあんなにいろいろできるのだろう」と羨ましく感じつつも、自分は一歩を踏み出す勇気が持てないでいました。

だからこそ娘には、失敗を恐れずに、一歩踏み出せる人になってほしいと思ったんです。

なので、「思いきり自分の人生を生きてる人と、自分との違いは何なんだろう」と考えました。

最初に思い浮かんだのは、やはり学歴です。でも、冷静に考えてみると、学力や学歴は、自分と「いいな」と思う人とで、それほど大きな違いはないことに気づきました。

私も大学を出て、大学院まで行った。もちろん、大学のレベルに差はあるかもしれないけど、必要なことはしっかり学んできた。それなのに、なんでこんなに違いがあるんだろう?

そう思ったときに、「もしかしたら教育の内容そのものが違うんじゃないかな」と気づいたんです。

1+1に1時間…アメリカで出会った驚きの教育

それがきっかけで、「アメリカの教育はどうなってるんだろう?」と調べ始めました。そのときに出会ったのが、いわゆる「非認知能力」という考え方です。

当時は今でいう「非認知能力」というよりも、どちらかというと「ソーシャル・エモーショナル・ラーニング(社会情動的スキルの教育)」という言葉のほうがよく使われていました。

いろいろと調べてみたものの、当時の私には、それが何なのか全然わからなくて。実際にアメリカの教育現場を見学しに行くことにしたんです。

見学先は、高校まで続く一貫校の幼稚園でした。そこでまず驚いたのが、いわゆる「詰め込み教育」じゃなかったことです。

日本だと、小学校に入ってからやるような勉強を、未就学の子にやらせることも珍しくないですよね。「九九」だって、小2というかなり早い段階からやるでしょう?

でも、その見学先の幼稚園では、「1+1=2」をなんと1時間かけてやっていたんです!

もう、びっくりしてしまって。

「いつまで1+1をやるんですか?」って思わず聞いちゃいました。

そしたら先生が「こういう学び方で育った子どもたちがどう成長するのかは、高校を見れば分かります」と言うんです。

なので、実際にその高校を見に行きました。

そしたらもう、ディスカッションのレベルがすごい! 論理的思考力も、クリティカルシンキングも驚くほど高くて。

しかも、みんなストレスに強いんです。

そこは、いわゆる超進学校で、ほとんどの生徒がトップの大学に進学するような学校なんですけど、みんなすごく楽しそうなんですよ。

休み時間には、芝生の上に寝転んで宿題をしたり、笑顔で談笑していたり。

それが終わると、今度は全力でスポーツに取り組んで……。

「部活やってる場合じゃなくない? こんなにがんばって、疲れないの?」って思いました(笑)。

でも、彼らは本当に生き生きとしていて。

それを見て、「なんでこの子たちはこんなに強くて楽しそうなんだろう?」って疑問に思ったんです。

そしたら、最初に見学した幼稚園の先生が、こう言いました。

「私たちは、子どもの心を、その子の繭でくるむようにして、自己肯定感を育むんです。そして私たちの仕事は、子どもが自分のパッション、やりたいことを見つける手助けをすることなんです。」

じゃあどうやればいいの?

主体性、自己肯定感、そして「みんなで気持ちよく学ぶにはどうすればいいか?」を考える自制心。それを中心に育んでいくと、1+1=2を2時間かけてやっていた幼稚園の子どもたちが、あんな風な高校生に成長する。

「へーおもしろそう!」と思い、先生に「どうやればいいの?」って聞いたんです。そしたら、「自分で考えてみて」って、ボロボロになった1冊の教育の教科書を手渡されました。

見よう見まねで一生懸命読み込んで、勉強しました。

そのうち、娘も無事その幼稚園に入ることができ、正直その時は「よし、これでもう私の子育ては終わりだ!」って思いましたね。

だって、あんな素敵な学校に入れたんだから、あとは先生たちに任せればいい。子育て、大成功じゃん! って(笑)。

そしたら、学校の先生にこう言われたんです。

「学校だけじゃ、どうしようもないです。子どもは、先生を見て育つんじゃなくて、親を見て育つんです」って。

つまり、学校でどんなにいい教育をしていても、家に帰ればまた家庭のやり方に染まってしまう。そして翌日また学校に戻ってくる。だから、なかなか思うように子どもは伸びていかないんだそうです。

それを聞いて、「ああ、たしかにな」と思いました。

だって、 子どもが使う口癖、どこかで聞いたことあるなと思ったら、「あ、これ私が言ってるやつだ!」ってこと、ありますよね?

家庭は子どもにとって、すごく大きな影響力がある場所なんだと改めて気づかされました。

「大学に行けなくなるよ」と言われたけれど…

「前にもらったあの教科書、もうちょっとちゃんと読もう」と再び勉強し、その上で、夫とふたりで話しました。

「家でもちゃんとやらないと、せっかくいい学校に行っても意味がないみたいだよ」「じゃあどうしようか」って。

それで、学校でやっていることを、家庭でもできる形に落とし込んでやっていこうと決めたんです。

それをずっと続けてきました。そして、今でも続けています。

非認知能力の大切さに気づいたきっかけは、出産でした。そして、非認知能力を育てようと決意したのは、「結果がある」と確信できたからです。

でも実は当時、特にアジア系のママたちからは、「そんなところに通っていたら、大学に行けなくなるよ」とすごく言われました。「今すぐ勉強させないと、いいところに入れなくなるよ」って。

でも、私自身が「勉強しなさい」と言われて勉強してきた結果、自信のない人間になってしまっていた。だったら、それって意味がないんじゃないかなと思ったんです。

それよりも、非認知能力を育てることで、学力も高まるという研究結果も出ている。だったら、まずはそこから始めてみようと思いました。

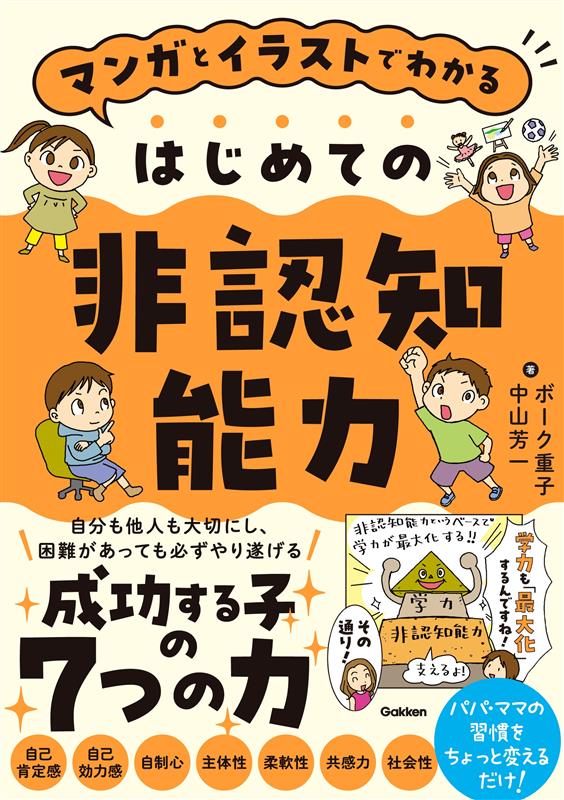

ボーク重子(著)中山芳一(著)『マンガとイラストでわかる はじめての非認知能力』(Gakken)

AIの進化や不透明な未来。そんなこれからの時代を生き抜くためには、学力だけではなく、目に見えない力「非認知能力」を身につける必要があります。力強くはばたいていく子どもを育てたい! という親必見。全米優秀女子高生を育てたボーク式&大学教授の理論を取り入れた、最も新しい「子どもの非認知能力」の育て方が学べます。