泣き叫ぶ娘を無理やり学校へ・・・発達障害児の不登校から精神科医が学んだこと

発達に特性のある子どもにとって、学校に行くことは大きなストレスになることがあります。

精神科医のさわ先生の娘さんも、登校しぶりから不登校に。

娘さんを無理やり学校に連れて行ったというさわ先生が、日々を過ごす中で気づいたこととは?

子どもの気持ちに寄り添う大切さを、著書から抜粋してご紹介します。

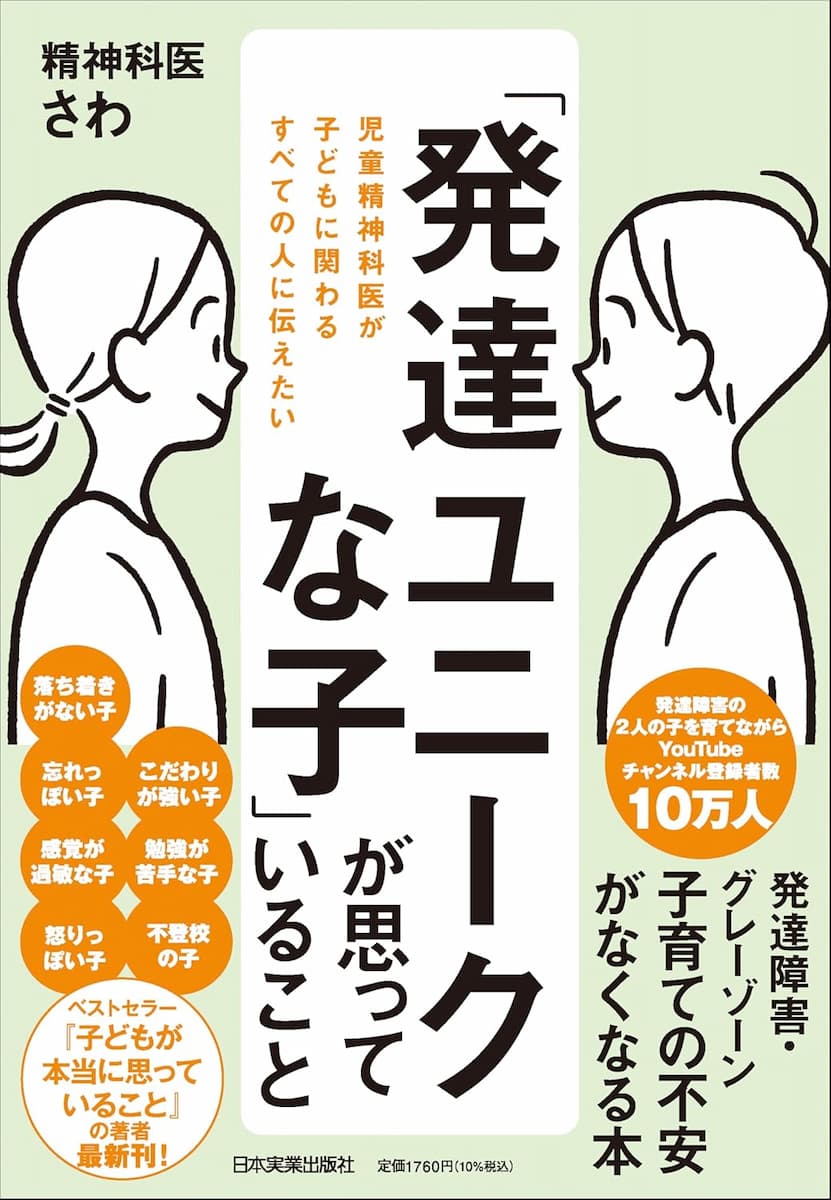

※本稿は、精神科医さわ著『児童精神科医が子どもに関わるすべての人に伝えたい「発達ユニークな子」が思っていること』(日本実業出版社)より一部抜粋、編集したものです。

その子にとっては「学校に行く」というのはストレスが多いこと

発達ユニークな子は、学校でさまざまなストレスを抱えることが多く、ときに「学校に行きたくない」と言い出すことがあります。

「お腹が痛くて行けない」と言う子も、「学校がこわい」と言う子もいます。理由は明確ではないけれども、行くのをいやがる“登校しぶり“になる子もいます。

もちろん発達ユニークな子が全員不登校になるわけではありませんし、不登校の子がみんな発達ユニークというわけでもありません。しかし、発達ユニークな子は不登校になりやすい傾向があります。

子どもが不登校や登校しぶりになったら

発達に特性のある子の不登校については、私もクリニックで親御さんから相談されることが非常に多いです。

不登校は「親支援」と言われることがあるように、子どもが学校に行けなくなったときに混乱して、どうしたらいいのかわからなくなるのは、むしろ親のほうかもしれません。私自身も娘が登校しぶりをはじめたころは、どうしたらいいかわからず、無理やり学校に連れて行ったことが何度もありました。

泣き叫ぶ娘を先生に無理やり引き渡し、自分も泣きながら校門をあとにした日は1日や2日ではありません。

でも、ある日、学校を休んだ娘が今にも泣き出しそうな悲しそうな顔で、「ママ、怒ってる?」と私に尋ねてきたとき、「ああ、私はこの子になんてひどいことをしていたんだろう」と我に返ったのです。

私にとって学校は楽しい場所だったけれども、娘にとってはちがうのかもしれないと気づかされた瞬間でした。

娘の特性に合う環境と合わない環境があるのだと、そこでようやく思えるようになった

のです。

あせらずに、スモールステップで

娘がASDと診断されたときに、70代の小児科の女性医師がかけてくれた言葉は今も忘

れられません。

「学校に行くのに時間がかかる子は、時間をかけてあげたらいいだけよ」

それを聞いた私は、もう無理やり学校に連れて行かなくていいんだと安心して、その場で泣き崩れました。

それでも、やはり学校を休ませることには、迷いや罪悪感がありました。

不登校がこれだけ増えてきたといえども、クラスのなかで学校に行けないのは娘だけでしたから、「親の自分がダメなんじゃないか」と自分を責める気持ちもあって、とても苦しい時期でした。

ただ、子ども自身はもしかすると親以上に苦しい思いをしているのかもしれません。

「学校に行けない」という子どもに無理強いをすることだけは避けてほしいと、今は不登校の子を持つ親御さんに私自身がそうお伝えしています。

親御さんから、「学校に行けない」と子どもに言われたときにどんな声をかければいいかという質問もよく受けます。

そんなときに私が提案しているのは、「お母さんは、なんて声かけたらいい?」と、子ども自身に“どうしてほしい?“と聞いてみることです。

そして、少しでも行けそうな様子があれば、あせらずにスモールステップで試してみてください。

1時間だけ、あるいは好きな授業だけ行ってみる。もし、それで子どもが帰宅後に楽しそうに話していたら、「行かせてよかった」と受けとめればいいのです。

でも、少し背中を押して行かせた結果、ぐったりと疲れ切っていたり、表情が暗かったり、「行かなければよかった」と言っているなら、それはもう少し休ませるサインかもしれません。そのサインを見逃さず、子どものペースに寄り添ってくださいね。

不登校の子どもたちの居場所も増えている

長女は、小学3年生ごろから月に数回、学校に行っても担任の先生と少し顔を合わす程度になり、あとは教育支援センターに通うようになりました。

教育支援センターというのは、心理的な理由によって学校に行きづらい子どもたちが安心してすごせる場所として設けられていて、個別の学習や活動指導、子どもや親の個別相談など1人ひとりに応じてさまざまなサポートを受けることができる場所です。

自治体によって名称や内容は異なりますが、学校に行きづらい子どもや保護者に向けたサポートをしています。

最近では、不登校の子どもたちを支える居場所も増えてきました。

さきほどの教育支援センターのほかに、民間のフリースクールや学習支援教室、オンラ

インの学校などのように、少しずつ広がっています。

定められた要件を満たしていれば、学校の出席扱いになることもあります。

子どもにとって安心してすごせる場所を見つけ、追いつめないことが、子どもなりの成長につながっていくのだと思います。

そうした居場所もあり、今の私はわが子の不登校に悩む感情は薄れてきています。

それでもやはり、同年代の子どもたちがふつうに経験することを経験させてあげられなかったという思いもわずかに私の心には残っていたりもします。

そのようななか、不思議だったのが、娘は運動会には参加しないのに、小学6年生のとき、「同級生たちが運動会でソーラン節を踊るのは見たい」と言い出したことです。

そこで、2人で運動場の端から見学したのですが、同級生たちの踊りがとても格好よくて、「これを娘にもみなと同じように経験させてあげるべきだったのかな」「もっと私はなにか娘に対して学校に行けるように行動すべきだったのかな」と思ったら、私は思わず涙があふれてしまいました。

でも、娘はそんな私の横でニコニコと満足そうに同級生のソーラン節を見ているのです。その表情はどこか「私の同級生たちかっこいいでしょ」と誇らしげな表情のようにも見えました。

そんな娘を見て、「これがこの子なりの小学校最後の運動会の参加のしかたなんだ」と思いました。「それもまた、発達ユニークな娘らしい最後の運動会だな」と、そんな娘を私も誇りに思わなきゃと涙をぬぐって背筋をピンと伸ばしました。

ソーラン節を見届けて、娘と家に帰る道中はなんだかとても清々しい気持ちでした。

また、6年生の修学旅行のときも、娘が気になっているようだったので聞いてみると、「少しだけ参加してみたい」と言うのです。

すべての行程には参加できませんでしたが、親の私が付き添うかたちで参加することができました。

みんなと同じバスには乗れず、距離を保ちながらの参加でしたが、先生やクラスメイトがやさしく声をかけてくれて、娘は恥ずかしそうにしながらも、うれしそうでした。

なにより、ほとんどともにすごさなかったクラスメイトのみんなのやさしさが身に染みて、また私のほうが泣き出しそうでした。娘にも「クラスの一員」という気持ちがたしかにあるのだと感じて、それもうれしく感じたのです。

このときの娘の気持ちは正直に言うと、私にもまだよくわからないのですが、やはり「この子は絶対に行かないはず」と親が勝手に決めつけるのではなく、“どうしたい?“と子ども自身が選べるようにすることが大切です。

親というのは無意識に「みんなと同じ」や「ふつう」をめざしてしまうものだなと思います。私もそうでした。不登校や娘の発達ユニークさを受け入れられていると思っていても、ふと「もっとこういう経験をさせてあげなきゃいけないかもしれない」などという感情が湧きあがってきました。

でも、そのたびに娘を観察しました。そして、娘はそんな私に「そんなにがんばらなくていいじゃん」「ありのままの私たちで生きていこうよ」というメッセージを伝えてくれているような感じがするのですよね。

児童精神科医のつぶやき:子どものことで悩んだとき、親御さんのなかで、「ふつう」にあてはめようとしすぎていないかなと振り返ってみてください

精神科医さわ著『児童精神科医が子どもに関わるすべての人に伝えたい「発達ユニークな子」が思っていること』(日本実業出版社)

ロングセラー『子どもが本当に思っていること』著者で、YouTubeチャンネル登録者数10万人の人気の児童精神科医さわによる、発達に特性のある「発達ユニークな子」が感じている困りごとがわかる本