子どもの発達障害を受け入れられない親へ 精神科医が教える「それでも知ってほしいこと」

子どもに発達障害の特性があるとわかっても、受け入れるのは簡単ではありません。

「努力が足りない」「もっと頑張ればできるはず」と思ってしまう親心も自然なことです。

しかし、厳しく叱るだけでは、子どもの成長や学ぶ意欲を支えることにはつながりません。

子どもの特性とその理解の重要性を、精神科医さわ先生の著書よりご紹介します。

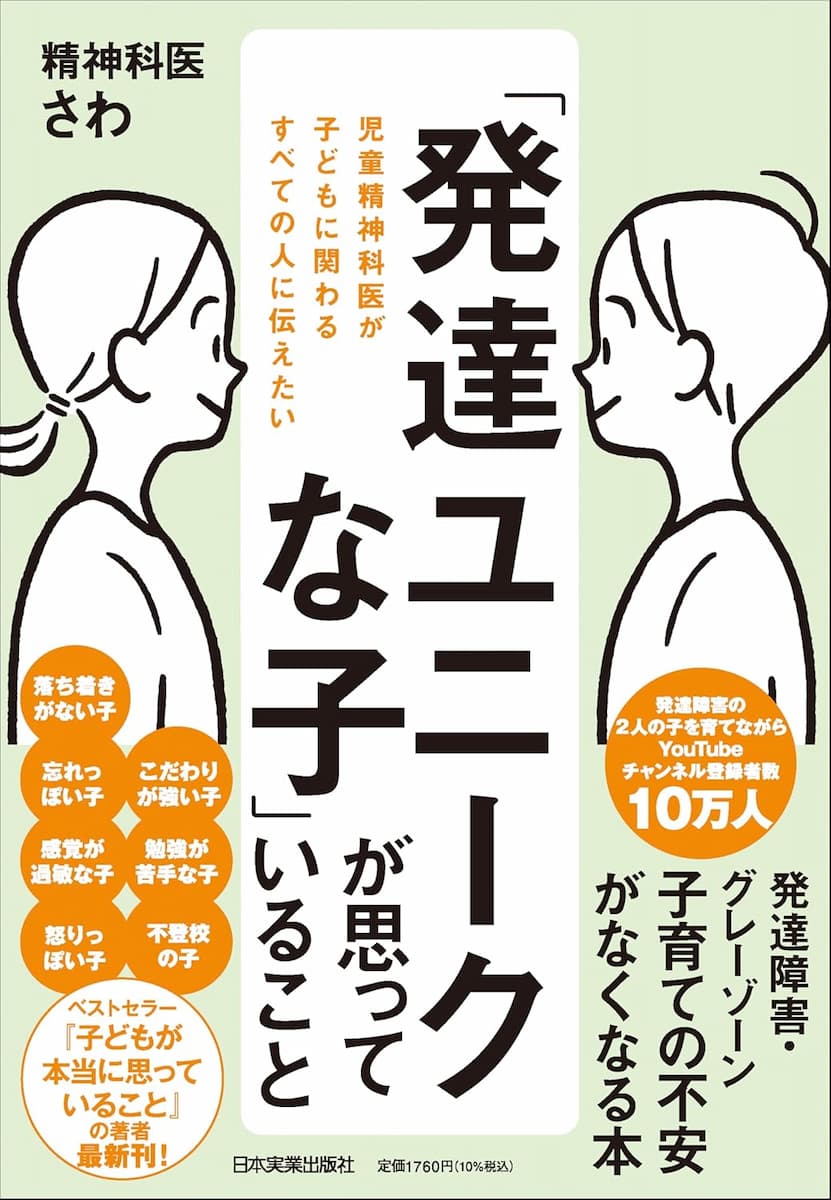

※本稿は、精神科医さわ著『児童精神科医が子どもに関わるすべての人に伝えたい「発達ユニークな子」が思っていること』(日本実業出版社)より一部抜粋、編集したものです。

厳しく叱るだけでは解決にならない

発達障害の診断をする際に、重要な補助検査のひとつが「知能検査」です。年齢や知的レベルによって、いくつかの種類の知能検査があります。

私のクリニックでは5歳0か月から16歳11か月までの子どもを対象にした「WISC(児童向けウェクスラー式知能検査)」という検査を用いることが多いです。

知能検査は発達障害のためだけの検査ということではなく、また知能検査をしたら発達障害の診断が確定するというものでもありません。検査をした日の体調や、その子の発達の特性によって、検査の数値がどれほど信頼できる数値であるかという視点も大切なのです。

では、「知能検査では何を見ているのか?」というところを少しだけお伝えします。

学校での学びや生活では、「言葉を理解する力」「ものごとのルールをつかむ力」「記憶する力」「考える力」など、いろいろな力が関係しています。

その子にとって苦手なことを無理やりさせると、それはとてもつらい体験になってしまいます。たとえば字を読むのが苦手なSLDの子に、「もっと本を読みなさい」と言って繰り返し本ばかり読ませていると、非常に大きなストレスがかかってしまいます。

もし、お子さんが勉強のなかでつまずいていたり、「がんばっているのにうまくいかない」と感じているようであれば、まず、その子がどんなことが得意で、どんなことが苦手なのかを知ってほしいのです。

そうした力のバランスを知るために使われるのが「知能検査」です。

知能検査を受けることで、お子さんの力の特徴が見えてきて、「どんな学び方が合っているか」「どこをサポートすればよいか」を考える手がかりになります。

検査を通じて得意なことや苦手なことがわかると、「その子にはどんなサポートが必要か」「どれくらいその子に負荷をかけていいか」という見通しも立てやすくなるからです。

「学ぶこと」が嫌いにならないように

もちろん、発達障害の特性があるから、努力しなくていいとか、苦手なことを克服しなくてもいいと言いたいわけではありません。

ただ、大切なのは、子どもが学ぶことを嫌いにならないようにすることです。

とくに小学校低学年くらいのころは、子どもが「学ぶことは楽しい」「新しいことを知るのって、おもしろい」と思えるような経験を積むことは重要です。

それが、将来的に子どもの力を引き出す土台になるからです。

そのため、SLDで文字を読むのが苦手な子どもの場合は、親が宿題を代わりに読み上げるとか、読めない漢字にはルビを振るなどのサポートを行いながら、子どもに「不必要な劣等感」を感じさせないことを意識してみてください。そして、無理のない範囲で少しずつステップアップしていきましょう。

周囲の大人は、こうしたサポートを通じて、子どもが学ぶ意欲や自信を失わないように支えてあげてほしいと願っています。

知って、理解することで、子どもも大人もおだやかにすごせるようになる

ときどき、子どもを厳しく叱って、苦手なところやできていないところを克服させようとする親御さんがいます。

その子の特性を考えることなく、「この子はサボっている」「まわりの子と同じことをさせなければいけない」と思い込んで過剰に負荷をかけてしまうと、子どもはますます勉強が嫌いになってしまいます。

「その子は、もしかしたら生まれ持った発達障害の特性が原因でこうした行動が起きているのかもしれない」とまわりの大人が1人でも気づくことができ、その子の特性に合った学習の環境を整えることができれば、その子の将来の可能性は大きく変わってくると思いませんか?

そのために、必要であれば、発達障害の診断を受けましょう。

ただ、ここまで読んでおわかりいただけたと思うのですが、別に発達障害の診断を受けなくても、家庭や学校で、その子の特性に合った関わり方ができていれば、なにも診断が絶対に必要ということではありません。

そして、そのようなそれぞれの発達の特性に、発達のユニークさに寛容で理解のある社会になれば、“生きづらさ“を抱える子どもが減ると思っています。

ただ、なかには診断がなければ迷ってしまうという方もいらっしゃると思います。診断があることで、親御さんもお子さんへの接し方を変えるきっかけになり、親子が少しずつ楽になれる道が見えてくるのであれば、診断を受けることをおすすめします。

そして、本当は親御さんだけでなく、子どもに関わる人には全員、発達障害の正しい知識を持ってほしいと思っています。

多くの人がその知識を持ってくれたら、子どもを多様な視点で観察し、必要なサポートを調整することができ、結果的に、その子どもも、そして、そのまわりにいる大人も安心しておだやかに毎日をすごすことができるようになるからです。

精神科医さわ著『児童精神科医が子どもに関わるすべての人に伝えたい「発達ユニークな子」が思っていること』(日本実業出版社)

ロングセラー『子どもが本当に思っていること』著者で、YouTubeチャンネル登録者数10万人の人気の児童精神科医さわによる、発達に特性のある「発達ユニークな子」が感じている困りごとがわかる本