原因は「環境とのミスマッチ」 発達障害の不登校の特徴

一般的な不登校に対し、発達障害の子の不登校はより複雑です。最も大きな違いは「環境要因」の影響の大きさ。担任の先生のタイプやクラスメンバーの構成、学校全体の教育方針など、子どもが選ぶことのできない様々な環境要因が、学校生活の適応を大きく左右するのです。

発達障害の不登校の背景にある「個人と環境のミスマッチ」について、精神科医・本田秀夫先生の著書よりご紹介します。

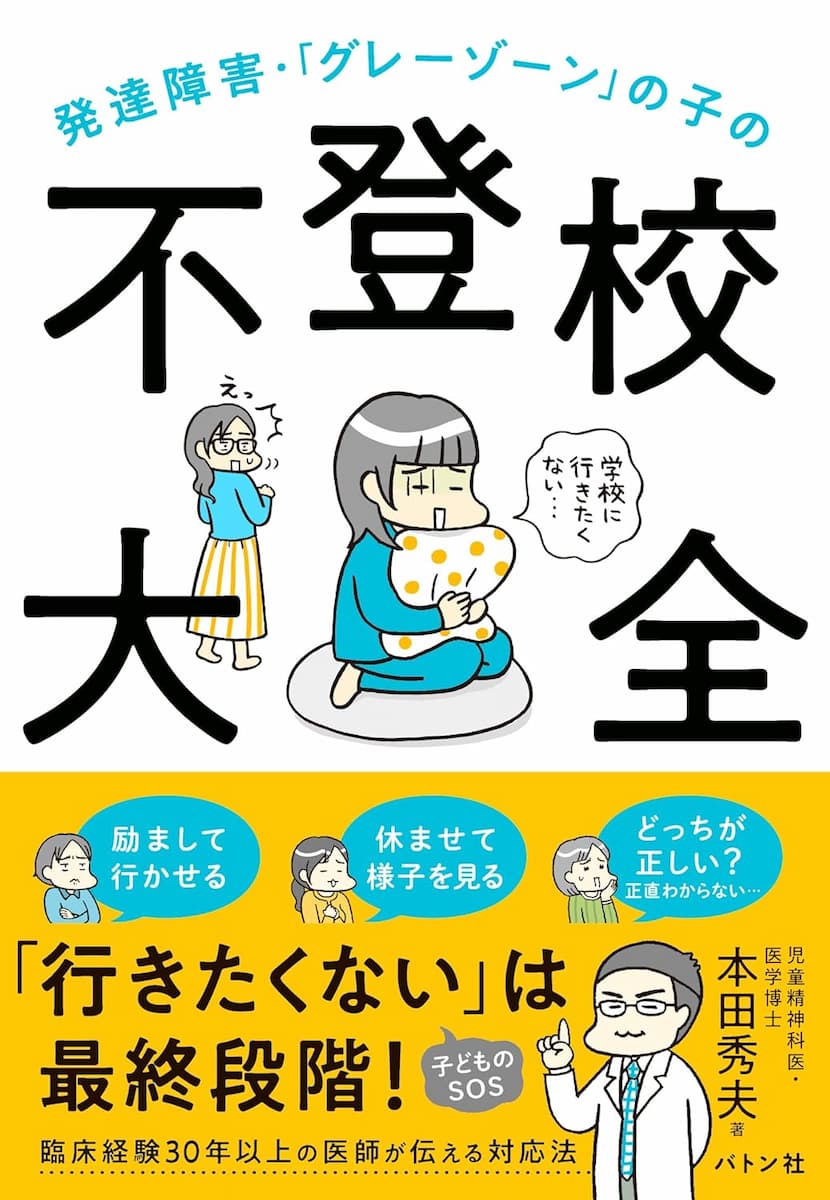

※本稿は本田秀夫著『発達障害・「グレーゾーン」の子の不登校大全』(バトン社/フォレスト出版)より一部抜粋、編集したものです。

一般的な不登校と発達障害の不登校の違いって?

一般的な不登校では、そのきっかけとなった問題(友だちとのケンカ、生活リズムの乱れなど)が解決すれば、学校に通えるようになることがあります。ただし、発達障害の子が通えるようになるには、問題の解決のほかにさらに重要なポイントがあるのです。

発達障害の子と一般的な子の不登校を比べると……

私は、発達障害の子の不登校の多くが「個人と環境のミスマッチによって起こるもの」だと考えています。たとえば「読み書きが苦手」で授業についていけないという子どもの特性が理解されていない環境では、その子が苦しい経験を重ねるリスクが高くなります。

発達特性があっても、その特徴が学校の先生に理解されていて、一定の支援や配慮が得られる環境であれば、子どもが「授業が楽しくない」「学校の対人関係がうまくいかない」と感じることは少なくなります。

一方、発達特性が理解されず、つねに「みんなと同じように」活動することを求められる環境では、子どもは居心地の悪さを感じるでしょう。それでは不登校の「準備状態」になりやすく、また、「引き金」となる出来事も起こりやすくなります。

発達障害の子の場合、環境の比重が大きい

不登校の背景には個人的な要因もあれば、環境的な要因もあるわけですが、発達障害の子の場合、環境的な要因の比重がとても大きくなります。私は、それが「発達障害の子の不登校」と「一般的な不登校」の最大の違いだと考えています。発達障害の子どもにとって、学校がなじみやすい環境かどうかが、非常に重要なポイントになるのです。

発達障害の子は、特性が理解されている環境であれば活動しやすくなります。しかし、ここでいう「環境」には担任の先生のキャラクターや教え方のスタイル、同級生のメンバー構成、学校全体の教育方針(ノルマ化やダメ出しの多さ)など、さまざまな要素が含まれます。

親御さんと学校の先生が相談することによって、それらの要素をすべて調整していけるのであれば、発達障害の子の不登校を根本的に解決できるでしょう。しかし、いまの学校教育の制度のなかで、そこまでの調整が実現することは難しいようです。例えば、子どもと担任の先生の相性がよくない場合に、親御さんが学校側に「2学期からほかのクラスに移らせてほしい」と言っても、その要望が通ることはまずないでしょう。

発達障害の子の不登校には運がともなう

環境的な要因を調整できない場合には、学校を休ませるか、子どもが苦しんでいても登校させるか、どちらかしか選択肢がありません。その場合、私は親御さんに「無理に登校させることは、問題の解決策にはならない」とお伝えしています。

そういう意味で、発達障害の子が学校に行けるかどうかという問題には、どうしても運がともないます。発達障害の子の場合、通学先がどんな学校なのか、担任の先生が誰になるのか、クラスにどんなメンバーがいるのかといった環境的な要因によって、通いやすさが大きく変動します。

しかし、子どもが学校や先生、クラスを選べるわけではなく、親や先生ができる調整にも限界があるので、不登校を完全に防ぐことはできません。

ミスマッチを少なく、軽くすることはできる

学校生活には集団行動が多く、ほとんどの場面で対人関係をともないます。相手があることなので、自分でいろいろと工夫をしても、ミスマッチが生じることもあります。

そのリスクが発達障害の子の場合には高くなり、多数派の子の場合には低くなります。なぜなら、発達障害の子は特性を相手になかなか理解されませんが、多数派の子は多数派であるがゆえに、相手との間に相互理解が生まれやすいからです。その違いがあるから、発達障害の子の不登校を防ぐことは難しいわけです。

ただ、完全に防ぐことはできないとしても、不登校をできるかぎり防ごうとすることはできます。発達障害の子の学校生活ではどのようなミスマッチが生じやすいのかを理解しておいて、それをできるかぎり少なく、軽くしていくことはできるはずです。

家庭や学校が安心できる居場所になっているか

不登校をめぐって家庭と学校で意見の衝突が起きることがあります。家庭は「学校に問題があるのでは?」と考え、学校は「家庭に問題があるのでは?」と考えてしまう。

しかし、原因を特定しようとする考え方では、発達障害の子の不登校への根本的な対応にはなりません。家庭と学校のどちらに問題があるのかを考えようとするよりも、「家庭や学校が子どもにとって安心できる居場所になっているかどうか」を考えるようにしてください。

たとえば母親が父親の悪口を子どもに吹き込むような家庭だと、家庭では子どもの心のサポートをうまくできず、不登校につながる場合もあります。

そのような問題を防ぐためには、家庭が安心できる居場所である必要があります。家族が子どもの心の支えとなっていなければ、子どもはさまざまなことへの意欲を失いやすくなります。

また、家庭が安心できる居場所になっていても、学校が子どもにとって居心地の悪い環境になっていたら、不登校のリスクは高くなります。すでにお伝えした通り、発達障害の子の場合にはそのリスクが特に高くなりやすいので、まわりの人の理解や支援が欠かせません。

本田秀夫著『発達障害・「グレーゾーン」の子の不登校大全』(バトン社/フォレスト出版)

「発達特性を持つ子どもの不登校」に焦点を当てた初の書籍

子どもが「学校に行きたくない」と言ったら、大人はどうすればいいのでしょうか。

休ませて様子を見たほうがいいのか。

それとも、励まして登校させたほうがいいのか。

保護者の方からそのように聞かれることがあります。

学校の先生方から「どう対応すればいいのか」と質問されることもあります。

この本では、そのような悩みにお答えして保護者や学校の先生をしっかりサポートしていきたいと思います。

<中略>

私は、不登校になっているお子さんもみてきましたが、発達障害や知的障害があっても登校できているお子さんもみてきました。ですから「学校に行けるお子さんは、どうして行けているのか」を知っています。何がポイントなのかをお伝えすることができます。

主には発達特性がある子を対象とする話ですが、この本の内容の多くは、特性が目立たない子にも通用します。お子さんの不登校に悩んでいる保護者の方や学校の先生方、子育て・教育に関わっている支援者の方々に、ぜひ読んでいただきたいと思います。

(「はじめに」より)