遅刻・忘れ物でとにかく叱られ・・・ADHDを不登校に追いやる「ミスを許さない教室」

遅刻や忘れ物が多く、学校で注意されることが多いADHDの子どもたち。頭でわかっていてもなかなか改善せず、やがて「学校に行きたくない」と言うようになることも。

ADHDの不登校の原因は、子どもの努力不足ではなく、「教室の雰囲気」にあるかもしれません。ADHDの子が安心して過ごすためにできる事について、精神科医・本田秀夫先生の著書よりご紹介します。

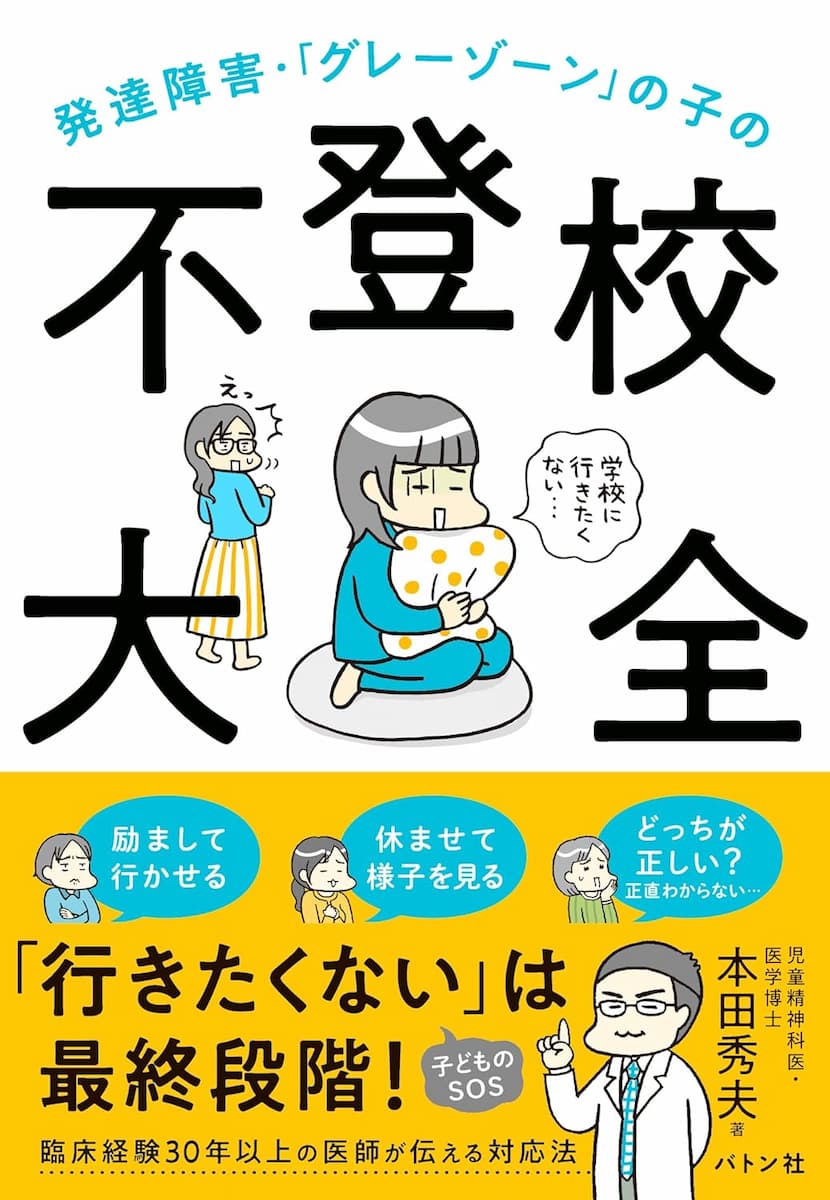

※本稿は本田秀夫著『発達障害・「グレーゾーン」の子の不登校大全』(バトン社/フォレスト出版)より一部抜粋、編集したものです。

特性が理解されず、とにかく叱られる

先生に叱られたり注意されたりすることが多くて学校に行くのがつらくなってくるというのも、よくある悩みです。気が散りやすい、忘れ物が多い、遅刻をする、提出物を出さない、姿勢が崩れるといった行動を厳しく叱責されて、学校に行けなくなる子もいます。

もちろん、忘れ物や遅刻などがあればなんらかの対応をしたほうがいいのですが、そこでADHDの特性を理解してサポートをするのと、「みんなルールを守って頑張っているんだから、あなたもしっかりしなさい」と叱るのでは、大きな差が出ます。

個人と環境のミスマッチが起きている

「個人と環境のミスマッチ」というのは、そういうことです。本人が頑張って忘れ物を減らそうとすることも大切ですが、それでも忘れてしまったときに、ミスをサポートしてもらえる環境と、ミスをいちいち叱られる環境では、そこに参加するときの心境は大きく変わるわけです。

締め付けが強い環境では、発達障害の子だけでなく、ほかの子もみんなプレッシャーを受けています。子どもたちはミスを悪いこと、恥ずかしいことだと思うようになりがちです。そうすると、発達障害の子がミスをしたときに、先生から叱られるだけではなく、同級生に白い目で見られたり、笑われたり、からかわれたりするようなことが出てくる可能性があります。その結果として不登校になっていくこともあります。

多少の失敗は許されるような環境がいい

ADHDの子が家庭や学校で安心して過ごすためには、多少のミスをしてもあっけらかんと開示できて、それを誰かにカバーしてもらえるような環境をつくれるかどうかが重要になります。

反対に、ミスを少しでも減らそう、ミスをした人は自己責任で後始末をしようという雰囲気が出てきたら、ADHDの子はつらくなっていきます。不安が強くなっていつも以上に落ち着きがなくなり、自信も持てなくなっていきます(大人でも、業務上のミスはすべて自己責任というような職場では安心して働けないでしょう)。

ADHDの特性だけでは不登校にならないことも

じつは、ADHDの特性だけが不登校の最大の要因になることは、それほど多くありま

せん。

ASDの子は対人関係が苦手で友だちがあまりできず、それもあって不登校になっていくことがありますが、ADHDの子には対人関係があまり苦手ではないという子も多いのです。先生からよく叱られていても、それを友だちにカバーしてもらって、学校生活をそれなりに楽しんでいたりもするのです。友だちと遊んだりしゃべったりするのが楽しいから、学校に行っているという子もいます。

ADHDの特性によって不登校が起きてくるのは、学級内に「ミスをするやつは鼻つまみ者」という雰囲気が出ている場合が多いのです。

相談して、環境が改善される場合もある

学校のクラス編成は基本的に、年度単位で行われます。担任の先生がノルマ化やダメ出しの多いタイプで、クラスに「ノルマがこなせないのはよくない」という雰囲気が出ている場合には、その年度内は状況が変わらない可能性があります。本人が欠席したくない、勉強したいと希望している場合には、保健室登校のような形を選ぶしかないかもしれません。

子どもや親が学校に相談することによって担任の先生が対応を見直し、環境が改善される場合もありますが、相談しても話が進まない場合には、発達障害にくわしい学校内の先生を探すのもいいでしょう。

ただし、「担任だと話が通じないからほかの先生に言いつける」という形になると、話がこじれる可能性があります。親が話しかけても不自然にならない先生を探したほうがいいでしょう。例えば、保健の先生や特別支援教育コーディネーターの先生、スクールカウンセラーといった人たちに学校生活全般への不安を相談するような形をとると、話がうまく進むかもしれません。

対応が難しければ、不登校を選んでもいい

子どもと担任の先生の相性が合わない場合には、不登校の対応に「親の社会性」というか、「ある種の交渉力や政治力」のようなものが求められる場面があるかもしれません。「担任には内緒の話も、この先生には打ち明けられる」というような信頼できる相手を探すのは、簡単なことではないと思います。親御さんが、学校内で味方の先生を見つけて支援を引き出すような対応が苦手であれば、無理に相談相手を探そうとしないで、保健室登校や不登校を選ぶのも一つの方法です。

私は、お子さんにも無理をしてほしくないのですが、親御さんにも無理をしないでほしいと思っています。学校があまりいい環境ではなく、相談するのも難しそうな場合には、親子で安心して過ごすことを優先して、不登校を選んでもいいと思います。一方で、親御さんが学校と相談して、問題を解決できた例も紹介しましょう。

遅刻を強く叱られて、不登校になりかけていた子

小学5年生 男子の場合

これは小学5年生の男子のエピソードです。このお子さんはADHDの特性があって、時間を守るのが苦手です。

始業時刻は理解していて、何時に家を出なければいけないということもわかっているのですが、時間ギリギリまでテレビを見てしまったり、登校途中に気になるものを見つけるとつい寄り道をしたりして、しょっちゅう遅刻しています。

小学校低学年の間は遅刻してもあまり叱られなかったのですが、中学年、高学年になるにつれ、叱られることがどんどん増えていきました。

このお子さんは昼休みに校庭で遊んだり、図書室で本を読んだりしたあと、午後の授業に遅刻することもありました。遅刻するたびに叱られるため、本人が萎縮するようになり、「学校に行きたくない」と言う日が増えていきました。朝に本人が泣いて登校を嫌がるため、学校を休む日が出てきたのです。

ADHDの特性をふまえて、合理的配慮を相談

このケースでは、学校を休むようになったタイミングで、親御さんと学校の先生が連絡を取り合い、ADHD特性をふまえた合理的配慮の提供について相談する機会をつくりました。担任の先生だけではなく、特別支援教育コーディネーターの先生にも話し合いに参加してもらいました。

その後、学校ではこのお子さんに対して「スケジュールを視覚的に示す」「声をかけて切り替えをうながす」「数分程度の遅刻は許容する」といった対応がとられるようになりました。

また、家庭でもお子さんへの声かけやサポートを積極的に行い、朝の登校の時間帯には本人がアラームを活用して、活動を切り替えるようにしました。

その結果、お子さんが学校を休むことは減りました。親御さんと学校の先生はその後も定期的に相談する機会をつくり、お子さんへの対応の仕方を確認しています。

本田秀夫著『発達障害・「グレーゾーン」の子の不登校大全』(バトン社/フォレスト出版)

「発達特性を持つ子どもの不登校」に焦点を当てた初の書籍

子どもが「学校に行きたくない」と言ったら、大人はどうすればいいのでしょうか。

休ませて様子を見たほうがいいのか。

それとも、励まして登校させたほうがいいのか。

保護者の方からそのように聞かれることがあります。

学校の先生方から「どう対応すればいいのか」と質問されることもあります。

この本では、そのような悩みにお答えして保護者や学校の先生をしっかりサポートしていきたいと思います。

<中略>

私は、不登校になっているお子さんもみてきましたが、発達障害や知的障害があっても登校できているお子さんもみてきました。ですから「学校に行けるお子さんは、どうして行けているのか」を知っています。何がポイントなのかをお伝えすることができます。

主には発達特性がある子を対象とする話ですが、この本の内容の多くは、特性が目立たない子にも通用します。お子さんの不登校に悩んでいる保護者の方や学校の先生方、子育て・教育に関わっている支援者の方々に、ぜひ読んでいただきたいと思います。

(「はじめに」より)