戦争がなくならない理由、子どもにどう説明? ウクライナから考える“対話”の限界と可能性

ウクライナの戦争を見て、「どうして話し合いで止められないの?」と感じた人もいるかもしれません。なぜ戦争が起き、対話で止められないのかを理解することは、絶望を乗り越え、真の平和へ向かう第一歩です。

争いのない未来をつくるために、今できることは何でしょうか。ウクライナの事例をもとに、話し合いが持つ「限界」と、その先にある「可能性」について解説します。

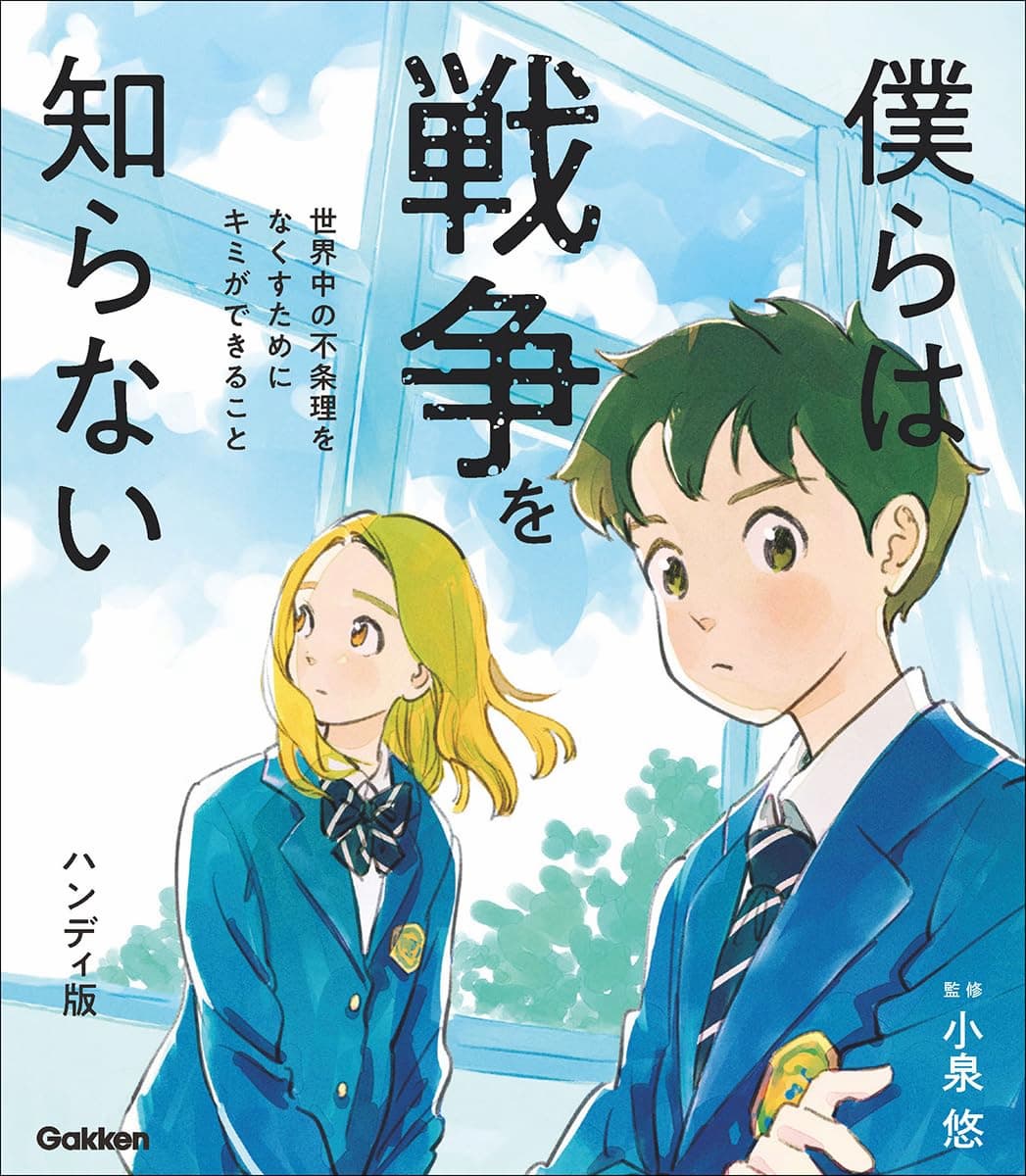

※本稿は、Gakken(編集)/小泉悠(監修)『僕らは戦争を知らない 世界中の不条理をなくすためにキミができること』(Gakken)から一部抜粋・編集したものです。

挿絵:白井匠

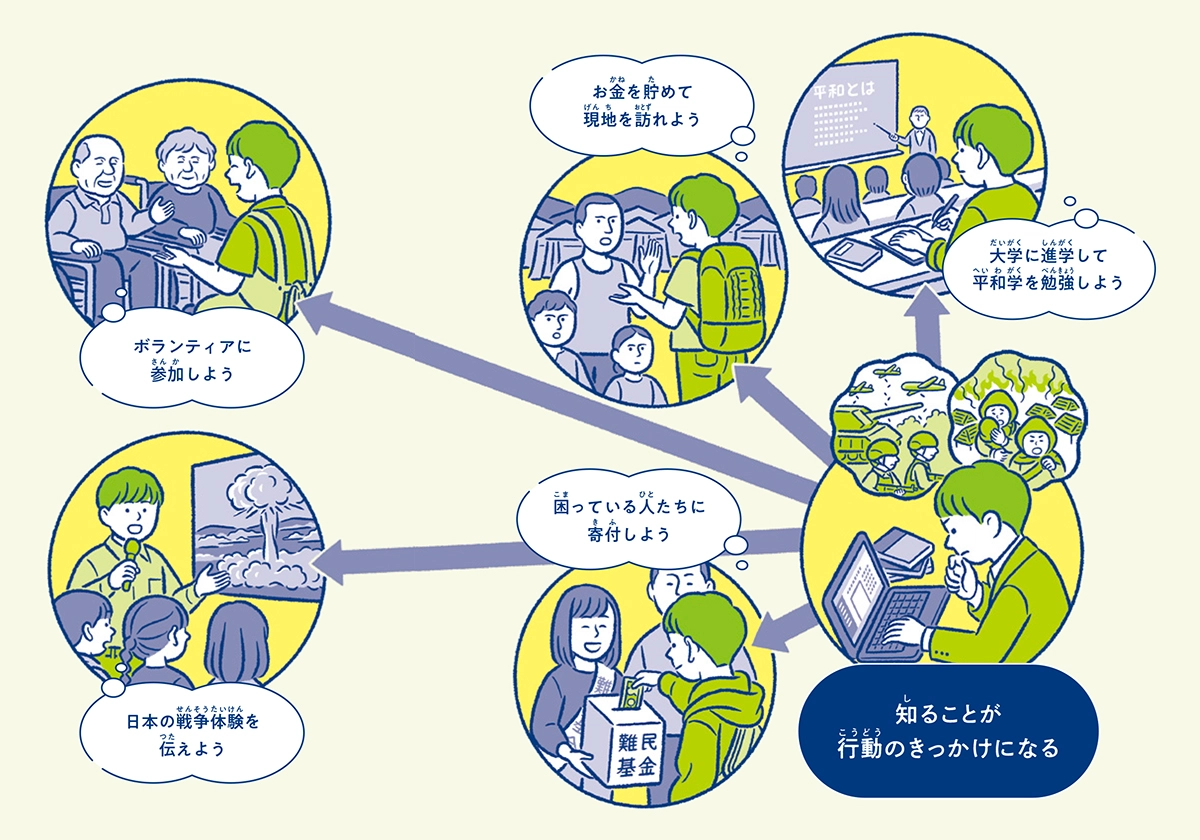

争いのない世界のために何ができるの?

争いのない世界のために私たちができることを、もう一度考えましょう。

世界で起こることに関心をもつ

世界ではウクライナをはじめ、さまざまな国や地域で戦争が起こっています。

日本を取り巻く安全保障環境も厳しさを増しており、私たちにとって戦争は、ひと事ではなくなっています。

誰もが安心して暮らせる社会のために、一人ひとりができることを考え、行動に移す必要があるのです。

まずはみなさんに、世界で起こる出来事に関心をもち、情報を集めることから始めてほしいと思います。

そのうえで、自分にできることを考えてみましょう。

戦争の記憶を引き継ぐ

かつて戦争を経験した日本に生きる私たちは、同じ悲劇を繰り返さないために、戦争の記憶を風化させてはなりません。

しかし、終戦から長い年月が経ち、戦争体験者の高齢化が進む中で、日本の社会では戦争への関心が薄れてきています。

直接戦争体験者に話を聞く機会がなくても、彼らが残した記録や映像を手がかりに、戦争体験を継承することはできます。

そうやってあなたが知ったことを、周りの人にも伝えていきましょう。

対話をあきらめない

最後にもう一つ、みなさんに伝えたいことがあります。

それは「対話」の大切さです。

私たちは、家族や友人と価値観の違いをめぐってぶつかることがあります。

そんな身近な関係性でも喧嘩するのですから、国や民族、宗教、政治的な立場などが異なれば、衝突は避けられないともいえます。

意見が対立してしまったときに、暴力ではなく、話し合いで解決する姿勢が求められています。

ロシアとウクライナが話し合いを行っても戦争を回避できなかったことは、ご存じのとおりです。

それでも私たちは、対話をあきらめてはいけません。

戦争は、いつの時代も人間が起こすものです。

だからこそ、人間が止めることができるはずです

一人ひとりが、価値観の異なる相手との対話をあきらめず、相手を理解しようとする姿勢が、平和の礎となるのです。

小泉悠(監修)『僕らは戦争を知らない 世界中の不条理をなくすためにキミができること』(Gakken)

【人はなぜ戦争をやめられないのか? 子どもも大人も読みたい“平和の本”決定版】

ロシアによるウクライナ侵攻、イスラエルとハマスの戦闘、北朝鮮の核・ミサイル開発――日本に住む私たちにとっても、戦争は当事者として直接的・間接的に直面する課題にほかなりません。そこで本書では、主にウクライナ戦争を例にとり、なぜ戦争が起こるのか、戦争を起こした国は憎まれ続けるべきかなどのテーマを、やさしい言葉と図解を用いて解説します。