「良かれ」が逆効果に…子どもの思考力を奪ってしまう「親のNG行為」

子どもが勉強している姿を見ると、つい親は横から口を出したくなるもの。しかし、その善意の声かけが、実は子どもから「考える瞬間」を奪っているかもしれません。

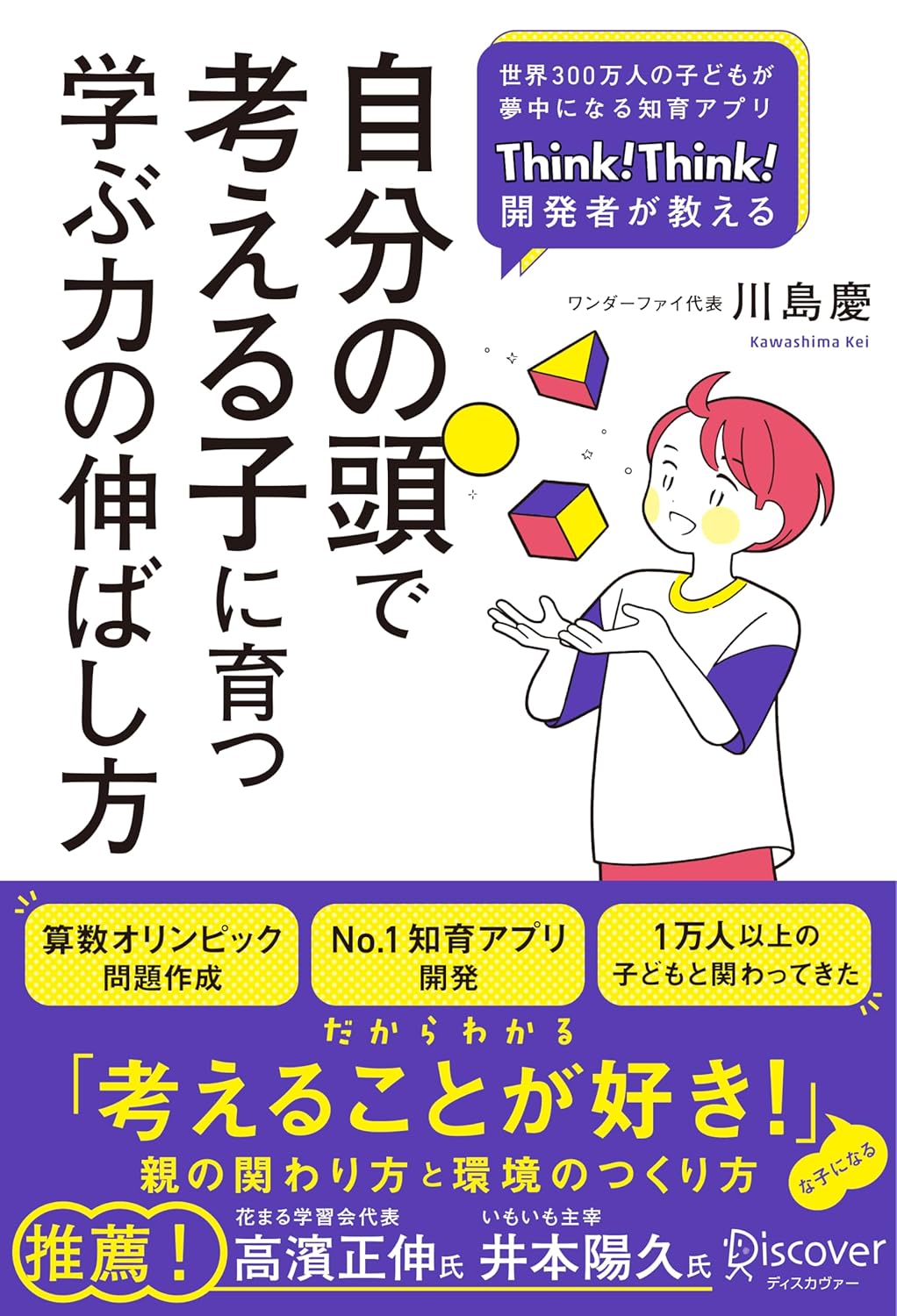

わが子の考える力を伸ばすために、気を付けたい3つのNG行為とは? 算数教育の第一人者・川島慶先生の著書『自分の頭で考える子に育つ学ぶ力の伸ばし方』より抜粋してご紹介します。

※本稿は川島慶著『自分の頭で考える子に育つ学ぶ力の伸ばし方』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)より一部抜粋、編集したものです。

「よかれ」と思ってやっていることの弊害

思考力を引き出すことと同じくらい重要なのは、思考力が引き出される瞬間をうばってしまわないようにすることです。

大人の「よかれ」と思う言動が、かえって子どもの思考を止めてしまうことがあります。

これから挙げる行動が常にそうなるというわけではありません。

大事なことは、よかれと思ってした言動が、お子さん自身の自分なりのやり方を発

揮する(思考力を引き出す)逆効果になりかねない、ということに自覚的であることです。それが、子どもへの関わりを変えるヒントとなります。

・解き方、やり方を教えてしまう

子どもが考えている最中に答えや解き方を教えてしまう。これはわかっていても、ついやりたくなってしまうと思います。

答えが合っているかや、過程が合っていることよりも、その子なりに考えているかが大事なので、ぜひともぐっとこらえていただきたいものです。

子どもが問題を解いているところを見ると、どうしても口出ししたくなってしまうこともあると思います。そのときは、課題に取り組んでいる間、関与することを減らすために子どものそばを離れることもおすすめです。

・親視点で、効率を求めすぎてしまう

自分なりのやり方で考えるということは、効率とは対極にあります。

寄り道こそ価値です。

ですが、実際に考える課題に向き合っているときに、そう思って接することは簡単ではないでしょう。先ほどと同様に、関与する機会を減らすこともおすすめです。

・完璧を求める

「もっときれいな字で」「もっと正確に」と、正確な方法、きれいな字などを求めすぎ

ると、子どもの自由な発想を制限してしまうことにつながります。

たとえば、字も汚いし、勉強するときの姿勢が悪く、何度注意しても直らない。他の子と比べて、なぜうちの子はできないんだろう……と不安に思ってしまうこともあるかもしれません。

実際、頭の回転が速い子どもの中には、とても字が汚い子がいます。その子の気持ちよい思考速度に文字を書くスピードがついていかないため、走り書きのようになってしまうのです。

途中式を省いて書かないといったことも同様です。

その子がわくわくして取り組んでいるとき、たとえば答えへの道筋が「見えた!」というときが快感なので、それ以外のことは二の次になります。

姿勢が悪いことについても、没頭して考えているためにそうなっていることがあります。

むしろ、ピンとした姿勢で夢中になって取り組み続けているような子は、小学校低学年までの子ではほとんどいません。

姿勢が悪いことについて心配でしたら、スポーツや習い事などで、良いパフォーマンスを発揮するために姿勢が良いことが必要であることに取り組めるといいですね。

たとえば、空手や習字などです。

つまり、思考力を引き出すうえでは、大切なことは子どもがわくわく、ドキドキできるものかどうかということ。

姿勢が問題なのではなく、心がどう動いているかこそが重要なのです。

思考力は「教える」ものではなく「引き出す」もの。そして、引き出すためには、子どもが安心して自分なりの考えを発揮できる環境を整えることが効果的です。

川島慶著『自分の頭で考える子に育つ学ぶ力の伸ばし方』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)

世界300万人が夢中になる知育アプリ『Think!Think!(シンクシンク)』の開発、算数オリンピックの問題作成、そして、1万人以上の子どもと関わってきたからわかる「考えることが好き!」な子になる保護者のかかわり方と環境のつくり方