「モデルはうちの次男」 鈴木のりたけの絵本『大ピンチずかん』はどうやってうまれた?

子ども達に大人気の絵本、『大ピンチずかん』シリーズ。数々のピンチをユーモアいっぱいに描き、子どもも大人も共感が止まらないこの作品は、どのようにうまれたのでしょうか。

体験型展覧会「大ピンチ展!」の公式図録、『大ピンチを楽しむ』のインタビューを、一部抜粋してご紹介します。

※本稿は鈴木のりたけ語り・絵『大ピンチを楽しむ』(ブルーシープ)より一部抜粋・編集したものです。

スマホのメモから始まった

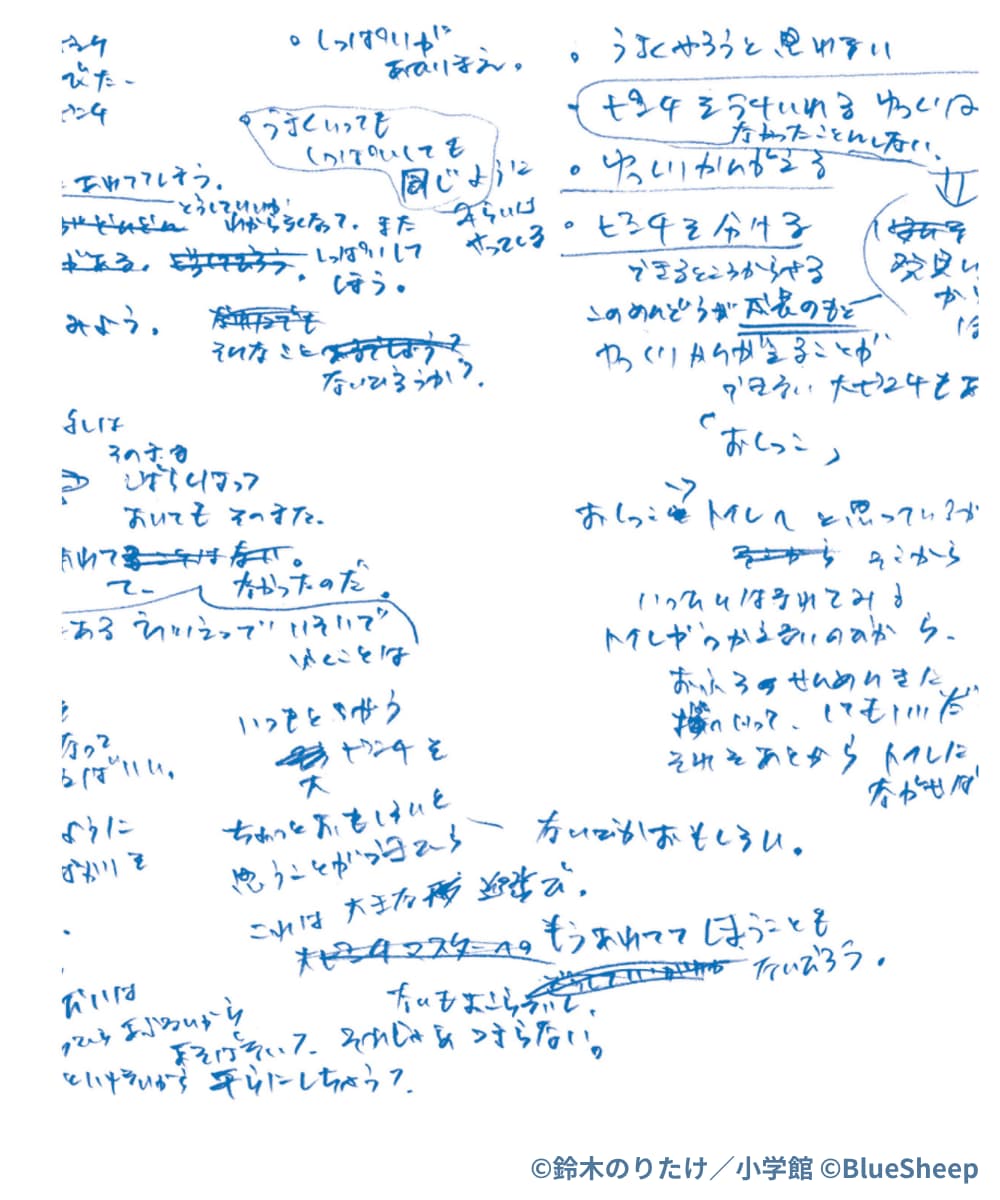

『大ピンチずかん』が生まれたきっかけはスマホのメモです。子どものドジな瞬間とか、言い間違えとか、いっぱいスマホにメモっていました。メモをはじめたのは2019年7月14日。子どもを車でフリースクールに送る道すがらに「ダンディ」という昔ながらの理容店があって、デザインパーマがいくらとか窓にいっぱい書いてあるんです。その一つに「ダンディのハーフコース」っていうのがあって、「半分だけダンディって中途半端でダンディじゃないでしょ!」とか、信号でその横に車が停まるたびに二人でツッコミを入れていて、ある日それをメモにしたのが始まりでした。

子どもたちと「面白いね」って言ってることをメモっていくうちに、子どもも参加するようになりました。例えば、「ザリガニ持ち帰って 車にぶちまけ こうちゃん」って書いたものがあります。これはこうちゃんという友達が、学校から持ち帰ったザリガニの飼育ケースを、帰りの車の助手席にうっかりぶちまけてしまった出来事です。こんなメモがたまって、どんどん面白くなっていきました。

パーソナルな面白さを発見した

ある晩のこと。カレーを食べてお腹いっぱいになった次男が、「これが世界かぁ」とつぶやきました。みんなで大笑いしてメモしました。だって、そんなセリフ、サッカー選手が渡欧してめちゃくちゃキツいディフェンスにやられて、ピッチに座り込んでつぶやくようなものです。子どもが発したつぶやきの面白さに、「お腹いっぱいなだけだよ! 」と突っ込み笑いが広がっていく。このパーソナルな視点が、広い読者に届ける絵本には意外と欠けていると気づきました。ぼくはそれまで、多くの人に伝わるように絵本を作っていたのですが、子どもたちと触れ合いメモを作る中で、パーソナルなことの面白さとその幸せを発見しました。価値観が180 度転換したような気がしました。自分が生活の中で楽しんでいるものこそ、知らない誰かが共感するものではないか。ここから何かできるんじゃないかと、メモ作りに力が入りました。

主人公は名前のない「男の子」

最後の最後まで悩んだのは、主人公の男の子に名前をつけるかどうかです。

完全にうちの次男がモデルだったので、つけるなら次男の名前をつけようと思っていました。あの頃はマッシュルームカットで、しかも寝癖がピンと跳ねていて、本当にもうそのまま。初期にラフを描いていたときは、次男に「ちょっと牛乳持って」って言ってポーズをとってもらいました。ごはん粒を踏ませて「どうやって足の裏を見る?」とやってみてもらったりして、やっぱり後ろに足を向けるのかとか、結構実証をしました。スマホに当時の写真がいろいろ残っています。でも結局、「名前をつけると読者が自分ごとにとらえる邪魔になるから」と、取ってつけたような理由でやめました。実際には名前をさらすのがかわいそうだったからです。

鈴木のりたけ語り・絵『大ピンチを楽しむ』(ブルーシープ)

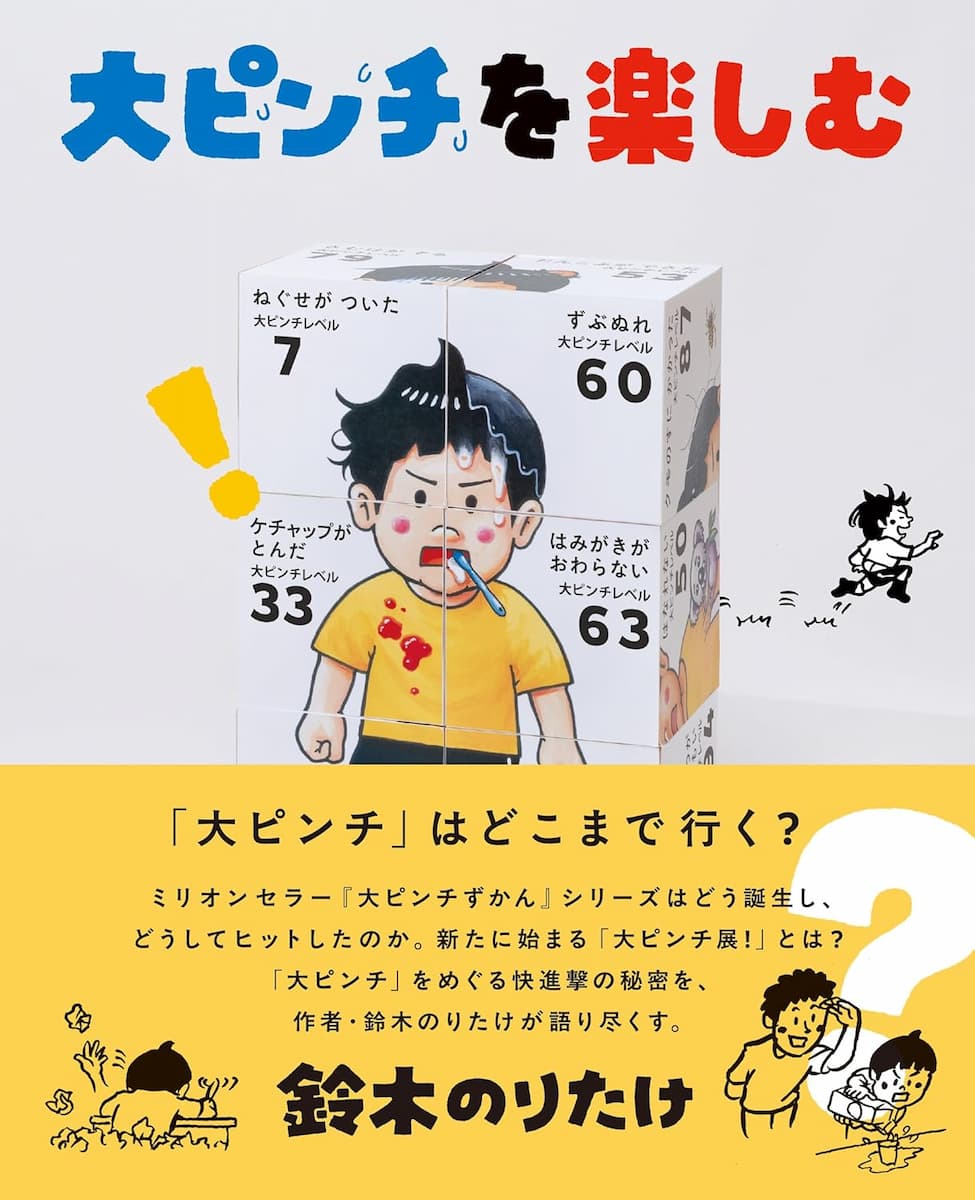

「大ピンチ」はどこまで行く?

子どもが直面するさまざまなピンチをユーモラスに描き、ミリオンセラーとなった絵本「大ピンチずかん」シリーズ。本書は、2025年7月からはじまる体験型の展覧会「大ピンチ展!」の公式図録です。

作者・鈴木のりたけへのインタビューを通して、ミリオンセラーとなったシリーズ誕生の背景から、創作の舞台裏、思考の変遷までをラフ画やスケッチとともに丁寧に記録した1冊です。ヒットの理由を探る鈴木自身の言葉から、作品のさらなる魅力と創作の深層に迫ります。

後半では、「大ピンチ展!」のメイキングや、絵本作家の原点でもある子ども時代のエピソード、人気絵本作家となるまでの経緯、そして15年の創作を通して追求してきた絵本づくりの哲学までを余すところなく紹介します。

「大ピンチずかん」シリーズのファンはもちろん、ものづくりに携わるすべての人に向けた、創作のヒントとエールがつまった“ピンチ・エンターテインメントブック”です。

©鈴木のりたけ/小学館 ©BlueSheep