小学生の都道府県勉強、苦行にしないためには? 家庭で実践したい2つのコツ

多くの小学生が苦戦する「都道府県」。

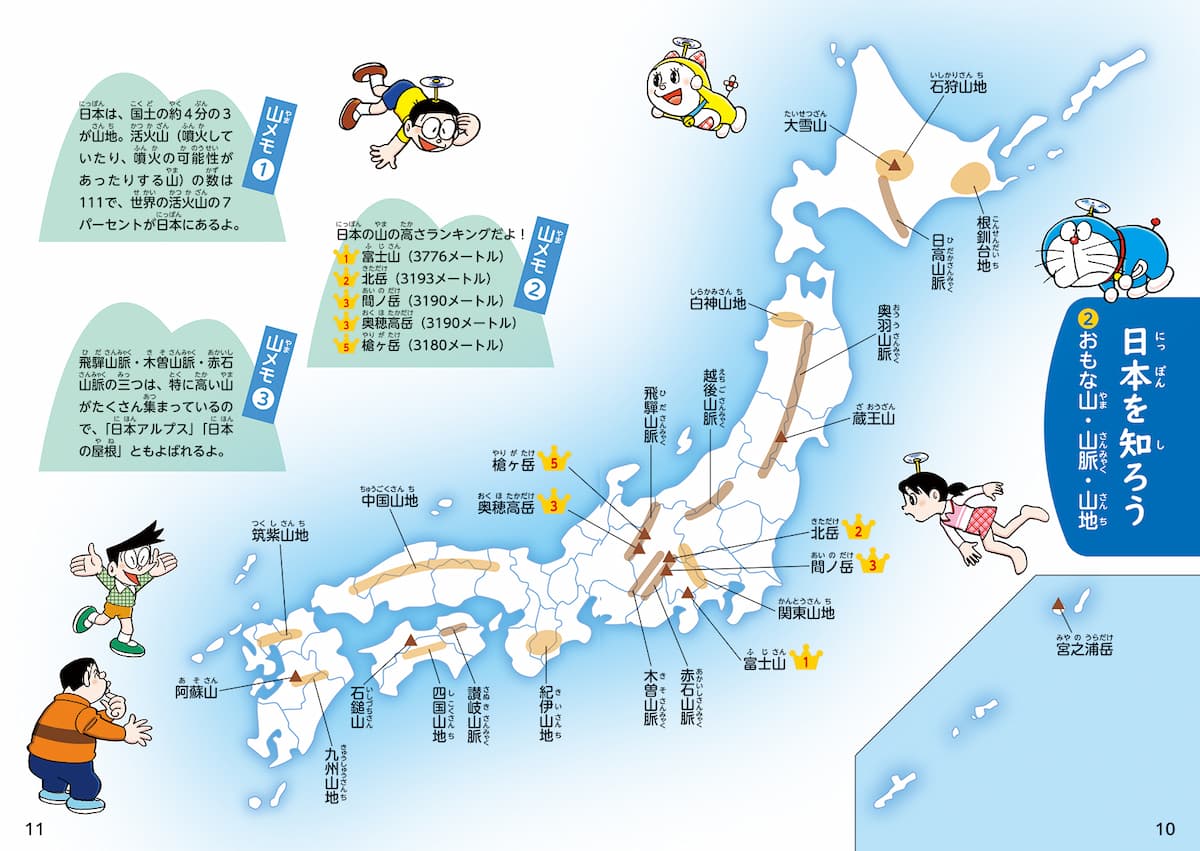

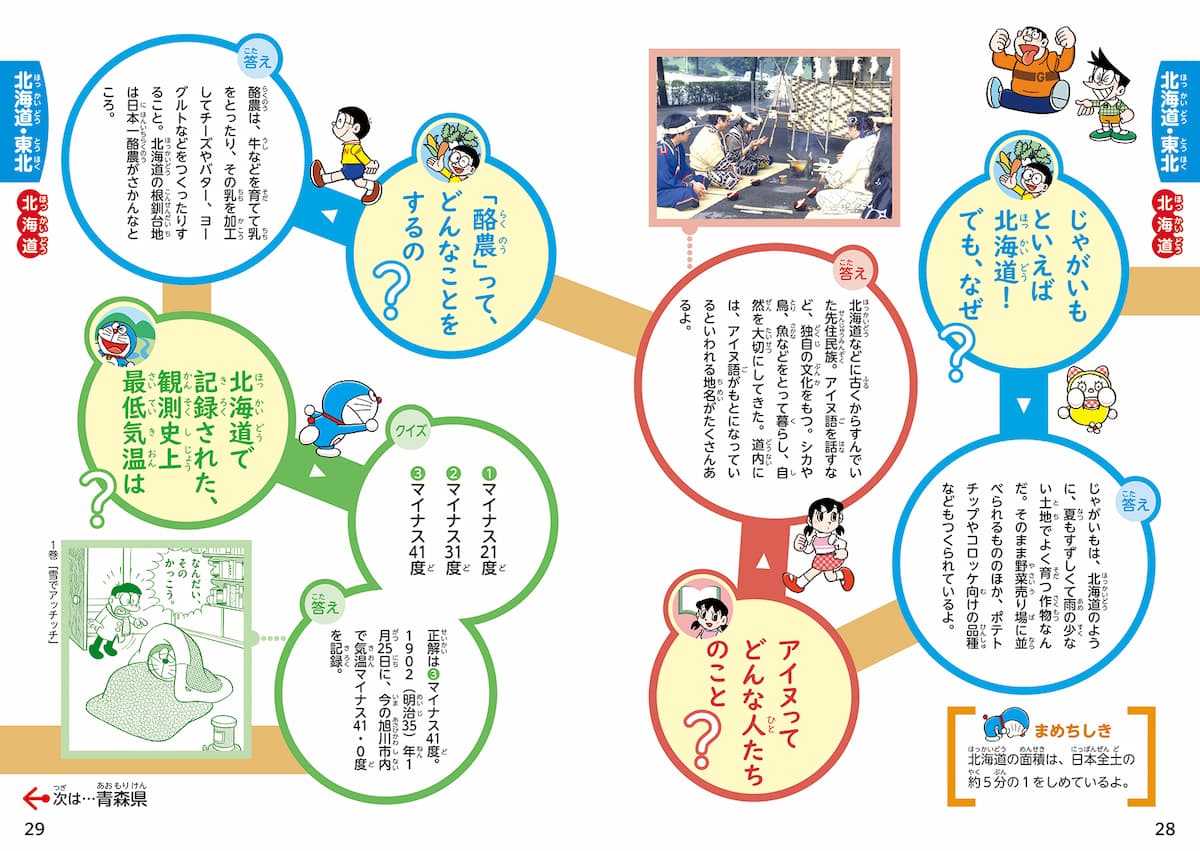

4年生では47の都道府県の名前や位置を学び、5年生では日本の地形や気候、農業や工業などの産業について学びます。

覚えることが多く、一度にすべてを理解するのは子どもにとって大変。これを苦行にしないためにはどうしたらよいのでしょうか?

子どもが苦手意識を持つ前に、家庭で楽しく覚えるための2つのコツを、『小学生のためのドラえもん47都道府県図鑑』からご紹介します。

1.目に入る場所に地図や本を用意する

壁に地図を貼ったり、リビングに都道府県の本を置いたりしましょう。

テレビを見ていて県名が出てきたら、「東北地方だ」「日本海に面しているね」などと確認できますね。

祖父母の家に行くときや旅行に行くときも、「おばあちゃんの家は隣の○○県だ」「東京駅から京都まで新幹線で行くよ。どの県を通るかな」と日本地図での位置を理解できます。

そうするといつの間にか、県名、庁所在地を覚えていきます。

また、ぜひお子さんと一緒に買い物に行きましょう。野菜や果物、魚などの産地が表示されています。「小松菜って東京でも栽培されているんだ」「お米は北の方の産地が多いね」など気付くことがたくさんあります。食卓でも「青森のりんご」「北海道のじゃがいも」と話してあげるといいですね。

2.身近なところから知識を広げる

住んでいる地域から知識を広げていきましょう。意外と知らないことがありますよ。

親戚がいるところ、行ったことがある県、転校したお友達は何県にいったのかな、など、調べていくと楽しいですね。

そんなときに便利なのが、都道府県の本です。小学生向けの本が1冊あれば、都道府県の地形や産業がひと目でわかります。「この県は温泉がたくさんあるんだ」「○○ちゃんの好きないちごの生産地なんだね」などと会話が広がります。

暗記だけじゃない! 社会科は「なぜ?」を考える科目

よく社会は暗記と言われますが、そんなことはありません。なぜここで米作が盛んなのか?どうして工業が盛んなのか?という根本を理解していないと、暗記だけでは点はとれません。

中学受験では、「こうなる理由を述べなさい」などの記述問題も見られますし、長文を読ませそこから何が読み取れるか答えさせる問題もあります。背景やその原因などを理解していないと、とても解答することはできません。

農産物の生産量を覚えるとき、ただランキングを覚えるだけではなく、なぜそこで生産量が多いのか深く思考することが求められます。

ニュースを見たり新聞を読んだり、小学生向けに書かれた地理や都道府県の本を読むことで、知識や理解が広がります。

ぜひ、おうちの方がお子さんの興味を広げるお手伝いをしてあげましょう。

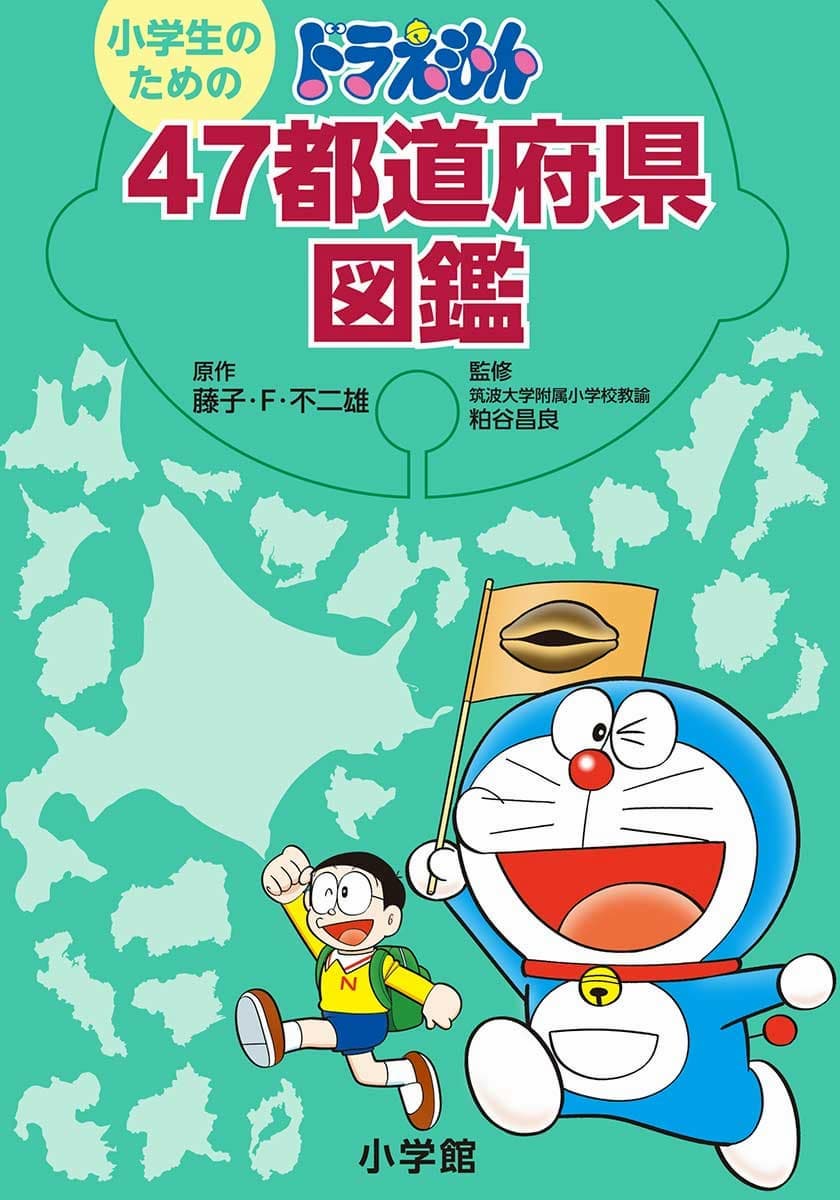

『小学生のためのドラえもん47都道府県図鑑』(藤子・F・ 不二雄 原作, 粕谷 昌良 監修/小学館)

ドラえもんたちと都道府県を楽しく学ぼう!

「小学生のためのドラえもん読解力をつけることば図鑑」に続くシリーズ2冊目。

日本の地形や産業、各都道府県の特色が、ひと目でわかる!

すっきりしたレイアウトで見やすい!

筑波大学附属小学校の粕谷昌良先生の監修で、重要ポイントをわかりやすく解説しました。

ドラえもんやのび太くんたちと、すごろくクイズで日本一周!各都道府県のことを深く知ることができます。

日本の地理の学習にぴったりの1冊です。