子どもの幸せ決めるのは「教育」より「体験」? 将来を左右する“体験格差”とは

教育や子育ての現場で課題となっている「教育格差」や「体験格差」。

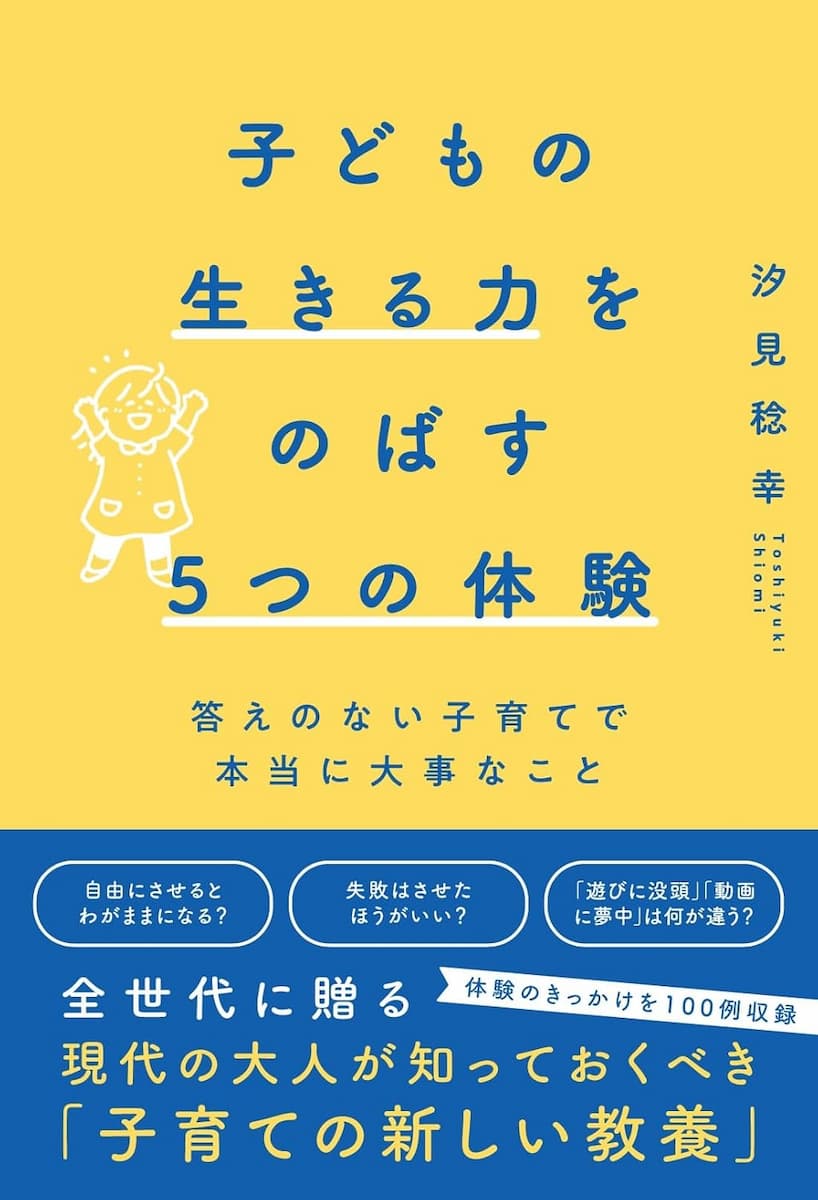

それらを解決するカギとなるのは体験の豊かさです。現代の大人が知っておくべき「子育ての新しい教養」を、幼児教育の第一人者である汐見稔幸の著書、『子どもの生きる力をのばす5 つの体験 答えのない子育てで本当に大事なこと』よりご紹介します。

※本稿は汐見稔幸著『子どもの生きる力をのばす5 つの体験 答えのない子育てで本当に大事なこと』(辰巳出版刊)より一部抜粋・編集したものです

「体験格差」の背景には「心の貧困」が隠れている

子どもたちの豊かな育ちに注目した際に、高い教育を受けさえすれば、将来幸せになるという考え方は、次第に通用しなくなってきているように思います。

子どもが身につけるべき能力として、最近、保育や教育などで話題になっている「非認知能力」という言葉があります。

偏差値やテストの点数など数値化して計ることができる知識や技能などの能力を「認知能力」と呼ぶのに対して、発想力ややる気を持って取り組む力、人と協力することができる力など数値化できない能力を「非認知能力」と呼びます。

非認知能力は人間にとって生きる土台になる能力で、非認知能力を高めると、結果的に認知能力をのばすことにもつながります。

この非認知能力はどのように育つのでしょう。それは難易度の高い問題をひたすら解くことではなく、自然の中での遊びのような、五感に刺激を受けるさまざまな「体験」をすることによってなのです。

つまり、子どもの将来の育ちに大きな違いが出てくるとすれば、それは高い教育を受けられない「教育格差」だけでなく、五感に刺激を受けるような、体ぐるみの体験が不足していて非認知能力をのばすことができない「体験格差」も原因になる時代がきているのかもしれません。

ここで言う体験とは、海外旅行に連れて行くことや、一流講師のもとで習い事をさせることなど、お金をかけないとできない特別なものを指しているのではありません。

外を歩いて季節を感じることであったり、家庭で一緒に食事作りをして素材の旬を知ることであったり、ごく当たり前に生活の中で体と頭と心を使って行うこと、これらがすべて人の育ちに深く意味のある体験になります。

そのような体験の充実度でいえば、国全体が今より貧乏であった戦後間もない時期の日本のほうが「豊か」であり、その面から言うと子どもの遊びにさまざまな制限がある現代のほうが「貧困」と言えます。

つまり、今の日本では、体験格差がもたらす「機会の貧困」、「心の貧困」こそが大きな問題なのです。

人間は体験を通じて「意味」を獲得する

そもそも、なぜ人間にとって「体験」が必要なのでしょうか。理由はいくつもありますが、まず人間が思考するときを考えてみたいと思います。

「犬が一匹います」と言われると、誰もが頭の中で犬をイメージします。「そのイメージを絵にしてください」と言われると、どんな犬種のどんな色の犬を描くかは十人十色になるはずです。

どのように人それぞれの犬のイメージが導き出されるかは個人の体験に基づいており、同じ言葉を使っていても、どのように理解するかはひとりひとり違うのです。

頭の中で、自分がこれまでしてきた体験をベースにしながら「犬はどういうものか」「登山とはどういうものか」「紅葉とはどういうものか」と頭の中でイメージする(これを「表象する」と言います)。

その表象に対して、その人その人なりの価値づけをしていく。これこそがひとりひとりが持っている「意味の世界」にほかなりません。

ここで言う「意味」とは、英語で表現するならmeaning ではなく、senseにあたります。その人の個性が感じられるような独自の発想が出てくるのは、辞書に載っているような誰もが知っている「意味」(これを私は「語義」あるいは「指示内容」と言っています)だけを使うのではなく、体験で手に入れた自分だけの「意味」を発動させなければできないことなのです。

子どもの生きる力をのばす5つの体験 答えのない子育てで本当に大事なこと(汐見稔幸 著/辰巳出版)

子どもを育てるときに、本当に大事なこと─それは豊かな経験をたくさんさせてあげることです。なぜなら、子どもの将来の育ちに影響が出てくる非認知能力は「体験」をすることによって育つからです。子どもが情報だらけの社会の中で上手に考え、判断できる人間に育てるにはどうすればいいのか。「体験」の豊かさがどんな影響を及ぼすのか。誰も教えてくれない、けれど、親が知っておくべき「子育てで本当に大事なこと」をまとめた一冊です。