言葉が話せないまま幼稚園へ 重度自閉症の子が感じた「あのときの気持ち」

言葉を話せない重度自閉症の子どもが、「幼稚園」での日常で感じていたこととは?

『自閉症の僕が跳びはねる理由』の著者、東田直樹さんのエッセイの一部を抜粋してご紹介します。

※本稿は、東田直樹著『だから毎日、幼稚園に通えた』(世界文化社)から一部抜粋・編集したものです。

(イラスト:北村人)

僕も幼稚園生になった!

幼稚園の園庭には、ぞうさんすべり台やボールブランコがありました。姉は毎日幼稚園に通っていましたが、僕はたまにしか連れて行ってもらえませんでした。僕は姉がうらやましくてしかたありませんでした。幼稚園は遊園地のようなところだと思っていたからです。

幼稚園に入園できた時のうれしかった気持ちは、今でも鮮明に覚えています。制服は窮屈で帽子は不快でかばんは重かったけれど僕は我慢しました。だって幼稚園生になったのだから。それは僕にとっての誇りだったのです。春、ウグイスがさえずり、憧れていた青い幼稚園バスの窓からは、花吹雪のような桜の花びらが舞っているのが見えました。

少しずつ変わりゆく自然の姿。今日できないこともいつかできるようになる。昨日と同じではない空や植物、生き物たちに励まされながら、僕の幼稚園生活は始まったのです。

新年度の始まり

僕の通っていた幼稚園では、進級とともにクラス替えも行われます。環境の変化が苦手な自閉症の僕。4月になると、保育室が変わり混乱するのではないかと心配されましたが、思いのほか大丈夫でした。すべての保育室で模様替えが行われ、先生や友だちも入れ替わることで、僕のこだわりもリセットされたのです。新品の名札を胸につけ、新しい連絡帳を手にして、下ろしたての上靴を履いたら、保育室の後ろに横一列に並びます。じゃれるようにつつき合ったり、恥ずかしそうに肩をすくめたりする子どもたち。

窓の外には赤、白、黄色のチューリップ。そよ風に吹かれ右に左に揺れています。僕も友だちの隣で、花と一緒にスウィングしていると「ちゃんと並んでえらいね」とほめられました。一人ひとりに声をかけてくれる先生。はにかんだ笑顔を見せる子どもたちのほっぺたは桜色に輝いていました。

代わりにお喋り

幼稚園での自由時間、みんなはテレビの話や戦いごっこをして遊んでいました。会話は言葉のキャッチボールだといわれますが、僕は話すことができなかったので、どんなにボールを投げられても返せませんでした。僕もみんなみたいに話せたらいいのに。口をパクパク動かしても、大きく息を吐いても、僕の口から言葉は出てきてくれません。気がつくと、ひとりぼっちになっていることもありました。だから、話せない僕の気持ちに寄り添ってくれる先生の言葉には、何度も救われました。「楽しかったね」「ごめんなさいだね」「ありがとうって言いたいよね」、僕の代わりにお喋りしてくれる先生。友だちは、それが僕の言葉だと信じていたと思います。

春、裏山から聞こえてくるホーホケキョの鳴き声。ウグイスが僕に「こうやって声を出すんだよ」と教えてくれていたに違いありません。

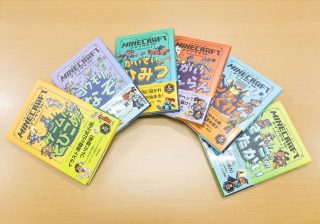

『自閉症の僕の子ども時代 だから毎日、幼稚園に通えた 』(東田直樹 著/世界文化社)

『自閉症の僕が跳びはねる理由』の東田直樹さん初の、幼稚園時代のエッセイ。会話が難しい重度自閉症の著者が描く、子ども時代の気持ちや世界は、発達障害のある子どもたちの心を代弁しています。また、保育者のお悩みに答えるQAも収録しており、実用的で温かなアドバイスで保育者や支援者、保護者に寄り添います。発達障害のある子どもが増える今、支援に尽力する保育者や支援者、保護者がほっと一息つける、心の処方箋のような一冊です。

(岡山大学学術研究院教育学域 教授の佐藤曉先生による解説を収録)