自己肯定感を高める声かけ…泥んこになって帰ってきた子どもに何と言う?

AIの進化や不安定な世界情勢など、不透明な時代を生き抜く子どもたちには、学力だけでは測れない「生きる力」を育むことが必要だと言われています。

そこでカギとなるのは「非認知能力」。中でも「自己肯定感」は、生きる力のベースともいえます。この自己肯定感を伸ばすために親ができるポイントをご紹介します。

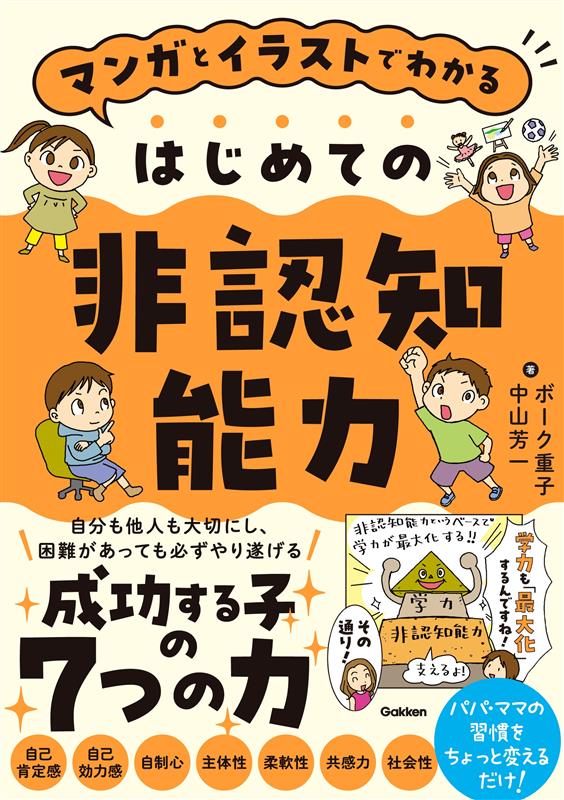

※本稿は、ボーク重子(著)中山芳一(著)『マンガとイラストでわかる はじめての非認知能力』(Gakken)から一部抜粋・編集したものです。

自己肯定感は生きる力のベース

自己肯定感とは、よいところもそうでないところも、「自分をあるがままに肯定する力」です。何かができるから自分は「素敵」なのでも、できないから「ダメ」なのでもない。今日、ここに存在していること自体が最高にすばらしい!

…とぜひ感じてほしいのです。自己肯定感が高いと、どんなときも自分の存在と価値を認めて大切にできます。逆に、低い場合は自分を否定するような「ダメ」「ムリ」といった発言・態度が多くなってしまいます。

自己肯定感は、「子どもが自分を自分と認識できるようになってから」育まれると言われます。鏡に映った自分を見て「自分だ!」とわかり始める1歳半くらいが目安。

その頃から「周りが自分にどう接するのか」が、その子の「自分をどう認識するか」に大きく関わってきます。笑顔を向けられたら「自分は大切な存在」と感じるし、イライラをぶつけられたら「自分は嫌な存在なんだ…」と感じてしまいます。

個人差はあるけど、基本は「親がどのように子どもに向き合うか」がとっても大切。なぜか? それは子どもにとって、親ほど愛し信頼する人はいないから。そのため、「親が自分をどう見ているか」がとても重要になるのです。

OECDの報告書(2015年)によると、「親の愛着は、社会情動的スキル(非認知能力)を発達させる重要な構成要素である」とあります。親子の愛着形成は自己肯定感だけではなく、非認知能力、非認知能力全般においても重要なのです。

「どうしよう、慣れない子育てと仕事との両立でイライラをぶつけてた!」なんて心配になるかもしれないけど、大丈夫! 今から一緒に習慣を作っていきましょうね。

「それぞれの子ども」の自分らしさを認めてあげよう

頭ごなしに叱っちゃいけないとはわかっていても、つい叱ってしまう…。わかります。だって、ママもパパも忙しいし、子どもは思うようにやってくれないから。本当は、自分でも減らしたいと思っているんですよね。だってネガティブな言葉かけをすると、

●自分はダメだ

●いいところなんてない

●自分は愛されていない

と声をかけられたほうの考えもネガティブになってしまうから。ポジティブな言葉かけをすると、やっぱり子どもも自分に対する見方がポジティブで最高になります。

●自分は自分だからいいんだと思える

●思っていることが言える

大丈夫。ポイントを押さえれば誰だって✖を減らして、〇を増やすことができるようになりますよ。

「自己肯定感」を育てたいどっちの言葉を選ぶ?

〇そうなんだね、話してくれてありがとう!そんなときもあるよね

✖ダメな子ね。なんでそんなふうに思うの?

肯定するとは「認める」こと。それなのに私たちは真逆の否定に走りがち。

実は娘がとても小さかった頃、私の自己肯定感はかなり低くて、「また失敗しちゃっ

た」「あの人はできるのにそれに比べて私は」といつも自分にダメ出ししていました。

そんな時代の娘に対する接し方はこんな感じでした。

●完璧を求める

●些細な「失敗」に執着

●どうせムリだよ

●なんでできないの?

自分を否定的に見ているときって、言葉だけじゃなく、表情や態度にも表れるもの。口角が下がったり、怒って顔が強ばったり。ため息を「はぁ…」、腕を組んで難しい顔。

普段どんなふうに自分に向き合っていて、自分にどんな言葉をかけているかが、そ

のまま子どもへの態度に反映されます。怖いですよね。

ボーク重子(著)中山芳一(著)『マンガとイラストでわかる はじめての非認知能力』(Gakken)

AIの進化や不透明な未来。そんなこれからの時代を生き抜くためには、学力だけではなく、目に見えない力「非認知能力」を身につける必要があります。力強くはばたいていく子どもを育てたい! という親必見。全米優秀女子高生を育てたボーク式&大学教授の理論を取り入れた、最も新しい「子どもの非認知能力」の育て方が学べます。