「ゲーム=悪」はもう古い? むしろ子どもの成績UPの効果も

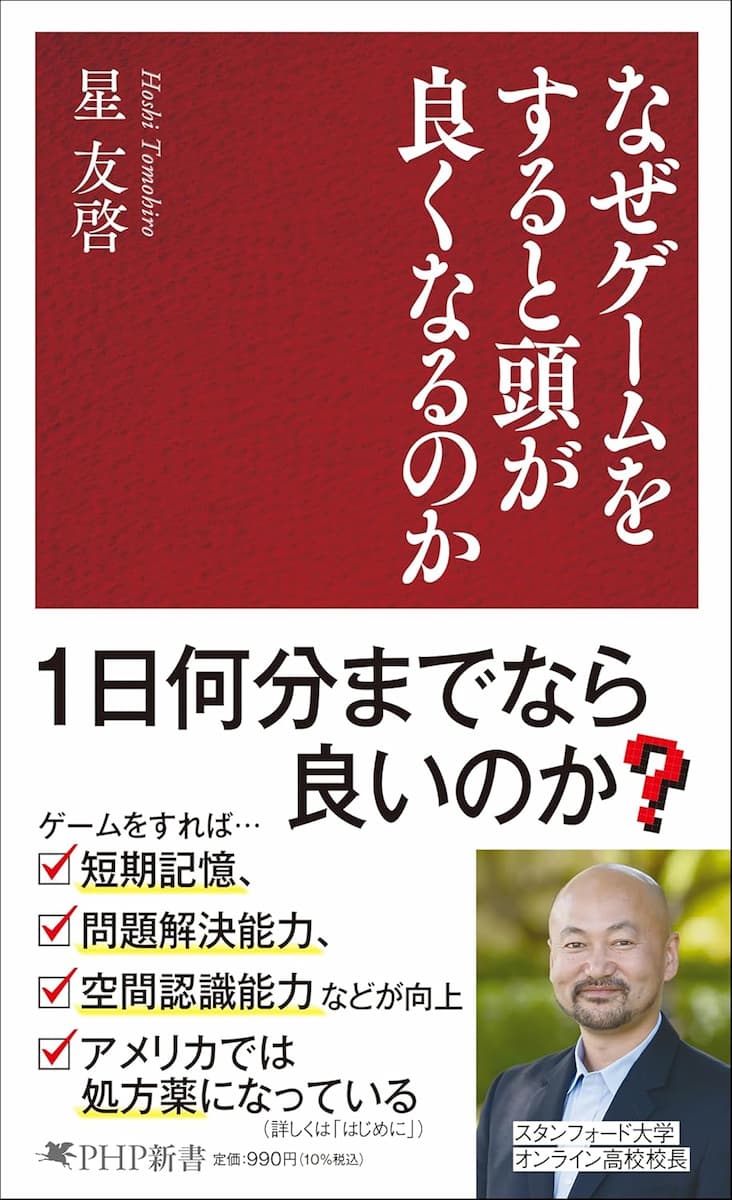

ゲームが原因で「子どもが暴力的になるのでは」「成績が下がるのでは」と心配になるママ・パパも多いのではないでしょうか。しかし実は、適度に遊ぶことでストレス解消や認知力アップにつながる効果があるのだそう。ゲームの意外な新常識を、スタンフォード・オンラインハイスクール校長・星友啓先生の『なぜゲームをすると頭が良くなるのか』よりご紹介します。

※本稿は星友啓著『なぜゲームをすると頭が良くなるのか』(PHP研究所)より一部抜粋・編集したものです。

ゲームと暴力の科学的研究

世論の空気の中で、ゲームと暴力との相関についての科学的な研究が登場していきました。特に、2000年代前半には、ゲームと暴力の因果関係を示唆する研究論文が新聞やTVメディアでたびたび引用されます。

科学論文がそういうんだったら、やっぱりそうだろう。ゲームをすると暴力的になるんじゃないか?

そう思うのも無理はなく、ゲームが暴力を促し、若者の犯罪につながるという意見が社会に急速に広がっていったのです。

そうした意見を支持する声は、実際のゲームと暴力のつながり以上に過熱していきます。

たとえば、コロンバイン高校銃乱射事件から数年経った2007年に、米国史上最悪ともいわれる学校乱射事件(33人死亡)が、バージニア工科大学で起きます。

そのときにも、やはりゲームが乱射事件につながったとの批判の声が上がります。

しかし、その後調査の結果、犯人はゲームプレーヤーではなかったことが明らかになったということがあったくらいです(※1)。

一方で、発砲事件の背景とされたシューティングゲームが広く消費されるようになった

90年代から2000年代では、アメリカの青少年犯罪は77%減少。

さらに、ゲームが暴力につながることを示すとされた論文自体にもツッコミどころ満載だったのが明らかになってきます。

たとえば、2000年代にはすでに、ゲームと暴力には相関がないことを示す論文が発表されていました(※2)。

当時ゲームと暴力の関係性について研究した論文を数多く集めて、全ての結果をがっちゃんこ。総合的にゲームと暴力の関係を評価するメタ分析を行ったところ、ゲームと暴力に有意な相関性が見られなかったという報告が出てきていました(※3)。

加えて決定的だったのが、論文出版のバイアスです。

当時の世の中の見方がすでにゲームを悪者にする論調に傾いていたため、論文誌に掲載される論文も、そうした世論に合致した結果を示したものに傾きがちだったのです。

実際に、そうした論文出版のバイアスを取り除くと、これまでの論文のデータからは、ゲームと暴力の有意な関係を見出すことができなくなります(※4)。

それどころか、ゲームによっては、やればやるほど他の人に対して優しくなる傾向を示すものも確認されてきたのです。

90年代から続くこうした研究の流れは、現在に至るまで活発に続いています。そして、ゲームと暴力の関係はまだまだ完全に解明されたわけではありません。

でも一つはっきりしているのは、「ゲームが暴力の原因だ!」とか、「ゲームと暴力は全く関係ない!」といえるほど、ゲームと暴力の関係は単純ではないということです。

ゲームをやっているかいないか、どんなゲームをやるか、どれくらいやるかといった要因だけではなく、性格や能力、環境が複雑に絡み合って、暴力が起きるか起きないかが決まってくるわけです(※5)。

暴力に関する意識や倫理観、感情をコントロールする力や社会性、家族や周りとの人間関係などなど、ゲーム以外に重要な要素があり、それらを無視して、一つの要素だけに執着していては、問題の本質が見えなくなってしまうのです。

イノベーションへのネガキャンは世の常

いろいろな要因が絡まっていることはものすごく納得。むしろものすごく明らかなことなので、論文に頼るまでもないんじゃなかろうか?

でもだとしたら、賛成も反対も両方ある、数々の論文の中から、なぜ人々はネガティブなものだけ選んで、ゲームを悪者にしてしまったんだろう?

ゲームが悪者になってしまった背景には、科学的な裏付けがあります。キーワードは、「ネガティビティ・バイアス」。

私たちの脳は、ネガティブなものにより強い反応をするようにできています。ポジティブがたくさんあっても、少しのネガティブがとっても気になってしまうのです。

とっても幸せなディナーのひとときも、最後の店員の不快なひとことだけで、台無し。幸せに感じていた時間のほうが断然長くても、そのディナーが最悪な体験として思い出に残ってしまう。そんなことも想像に難くありませんね。

このネガティビティ・バイアスのせいで、いい結果もあるのに、悪い結果ばかりが気になってしまう。悪いことを見つけたら、いいところもあるのではと全体を見ようとはせずに、すぐに悪いものだと結論づけてしまう。そういった心の働きが強く出てしまうのです。

スマホも、テレビも、ラジオも、ゲームと同じように、登場初期のころにネガティブな効果が示唆されると、しっかりとした検証なしに、瞬く間にそれが広がり、ネガティブキャンペーンが展開されてきました。

さらに、そうしたイノベーションへのネガキャンは、現代のテクノロジーに限った話ではありません。

私の好きな例は、公園にある砂場。砂場が子どもの遊び場に登場するや否や、子どもたちが熱中し、それを心配して砂場の悪影響が社会問題になったりもしたそうです。

そして、私の専門の哲学の祖であるソクラテスが、本によって人間の記憶力が劣化することを心配して、本を勧めなかったのも有名な話です。

イノベーションが起きれば、そこにネガキャンの洗礼があることは、人類の歴史の常なのかもしれません。

ほどよいゲームで成績が上がる

さて、フォーカスをゲームに戻しましょう。ゲームに対するネガキャンは、「ゲームが暴力につながる」だけではありません。

もう一つのネガキャン代表は、「ゲームをやったら成績が下がる」。こちらも成績とゲームのネガティブな相関を示す論文があります。

しかし、こちらもネガティビティ・バイアスに気をつけて状況を把握しなければなりません。

まず、ゲームと暴力のときと同じように、ゲームと成績に関する論文を集めてメタ分析すると、ゲームプレーと成績の低下の間には、ほとんど相関が見られません(※6)。

さらに、ゲーム時間と成績の負の相関を導き出している論文の多くは、ゲームのやりすぎにフォーカスしたものです。

「ゲーム依存症」といっていいぐらいゲームをやりすぎてしまうと、成績に影響が出てしまいます。

ゲームをやりすぎていれば、勉強をやる時間が大幅に減ってしまうので、科学研究の結果を待つまでもなく、成績が下がってしまうことが予測されるでしょう。

一方で、適度な量のゲームプレーヤーにおいては、ゲームと成績に相関が見つけられなかったり、それどころか、成績と正の相関があるという報告がいくつも出てきています(※7)。

適度にゲームをプレーする人には、成績が良い人が多いという結果は、中高生や(※8)大学生へ(※9)の直接の研究で示されてきています。

ゲームを適度にやることで、前述の認知能力のアップだけでなく、リラックス効果やストレス解消効果など、メンタルのいいサポートになり、勉強のパフォーマンスなどに好影響が出ると解釈できます。

つまり、ゲームは、やりすぎてしまうと成績に悪影響が出てしまうものの、適度にやる分には影響がない。むしろ、成績アップにつながる可能性もあるのです。

同様の結果が、仕事でのパフォーマンスでも確認されています。ゲームのやりすぎはパフォーマンスを下げる(※10)一方、適度なゲームは仕事のパフォーマンスとポジティブな相関を持っています(※11)。

さらに、最近のゲーム研究では、ゲームのやりすぎが、成績やパフォーマンスの悪化の原因となるという視点ではなく、成績やパフォーマンスが低いことが、ゲームのやりすぎにつながるという方向の因果関係がより関心を集めています(※12)。

つまり、ゲームが原因で成績やパフォーマンスに悪影響が出るのではなく、成績やパフォーマンスがもともと低いのが原因で、ゲーム依存症になるというわけです。

(注)

1:Benedetti W (2007) “Were Video Games to Blame for Massacre?”NBC News. Retrieved from https://www.nbcnews.com/id/ wbna18220228

2:Ferguson CJ (2007) “The Good, The Bad and the Ugly: A Meta-analytic Review of Positive and Negative Effects of ViolentVideo Games.” Psychiatry Quarterly, 78:309-16.

3:Sherry JL (2007) “Violent Video Games and Aggression: Why Canʼt We Find Effects?” In Preiss RW, Gayle BM, Burrell N,Allen M, Bryant J, eds. Mass Media Effects Research: Advances Through Meta-analysis. New Jersey:L. Erlbaum, 245-62.

4:Ferguson CJ (2007) “Evidence for Publication Bias in Video Game Violence Effects Literature: A Meta-Analytic Review.” Aggression Violent Behaviour, 12(4):470-82.

5:Yao M, Zhou Y, Li J, Gao X (2019) “Violent Video Games Exposure and Aggression: The Role of Moral Disengagement,Anger, Hostility, and Disinhibition.” Aggressive Behavior,45(6):662-70.

6:Ferguson CJ (2015) “Do Angry Birds Make for Angry Children? A Meta-Analysis of Video Game Influences on Childrenʼs and Adolescentsʼ Aggression, Mental Health, Prosocial Behavior, and Academic Performance.” Perspectives on Psychological Science,10(5):646-66.

7:Alzahrani AKD, Griffiths MD (2024) “Problematic Gaming and Studentsʼ Academic Performance: A Systematic Review.” International Journal of Mental Health and Addiction.

8:Borgonovi F (2016) “Video Gaming and Gender Differences in Digital and Printed Reading Performance among 15-Year-Olds Students in 26 Countries.” Journal of Adolescence, 48:45-61.

9:Li F, Zhang D, Wu S, Zhou R, Dong C, Zhang J (2023) “Positive Effects of Online Games on the Growth of College Students: A Qualitative Study from China.” Frontiers in Psychology, 14:1008211.

10:Kim EJ, Namkoong K, Ku T, Kim SJ (2008) “The Relationship between Online Game Addiction and Aggression, Self-Control and Narcissistic Personality Traits.” European Psychiatry,23(3):212-8.

11:Hart GM, Johnson B, Stamm B, Angers N, Robinson A, Lally T, et al. (2009) “Effects of Video Games on Adolescents and Adults.” Cyberpsychology & Behavior, 12(1):63-5.

12:Alzahrani AKD, Griffiths MD (2024) “Problematic Gaming andStudentsʼ Academic Performance: A Systematic Review.” International Journal of Mental Health and Addiction.

星友啓著『なぜゲームをすると頭が良くなるのか』(PHP研究所)

「ゲームなんて時間の無駄ではないか」と思っている人は少なくないでしょう。しかし、最新の脳科学や心理学の研究によると、ゲームにはさまざまな効用があるといいます。たとえば……。

■ゲームで海馬が大きくなって、活性化する

■アクションゲームは短期記憶、空間認識能力など理系の力を育てる

■マルチタスクの能力も上がる

■RPGやパズルゲーム、ストラテジーゲームで、問題解決能力が上がる

■「マインクラフト」などのサンドボックスゲームやパズルゲームで、クリエイティビティが上がる

■ゲームで脳が若返る

■メンタルや、周囲との関係性も改善する効果がある などなど……。

一方で、「ゲームをすると成績が下がるのではないか?」「暴力の原因になるのでは?」「集中力が下がってしまう?」と心配する人もいます。しかし、これまで行われた研究によると、ゲームをやりすぎてしまうと成績に悪影響が出てしまうものの、適度にやる分には影響はなく、むしろ、成績アップにつながる可能性も報告されています。そして、「ゲームをすると暴力的になる」「集中力が下がる」ということを示す信頼性の高いエビデンスは見当たりません。

では、「やりすぎ」にならない、適度なゲーム時間というのはどのくらいなのでしょうか? そして、ゲーム時間を無理なく減らしていくにはどうすればいいのか? 本書ではこうした疑問について、科学的エビデンスに基づいてアドバイスを行います。

本書ではそのほか、マインクラフトのメタバース空間を用いて、教育と医療を融合させる著者の取り組みや、ゲームを用いた治療法「DTx」(たとえば、アメリカの連邦機関であるFDAは「Zengence」というゲームを高血圧の治療法として認可しました)、ゲームによって授業や仕事の目的を達成しようとする「シリアス・ゲーム」など、ゲームの可能性を活用した新たな取り組みも紹介します。