子どもが失敗した時の親のNG声かけとは? 自己効力感を高めるポイント

「自分ならできる」という自己効力感が高い子は、失敗を恐れず「何回でもチャレンジする」ことができます。非認知能力の一つといわれる自己効力感は、親の子どもへのちょっとした声かけで育むことができるのです。子どものやる気を促す声かけのポイントとは?

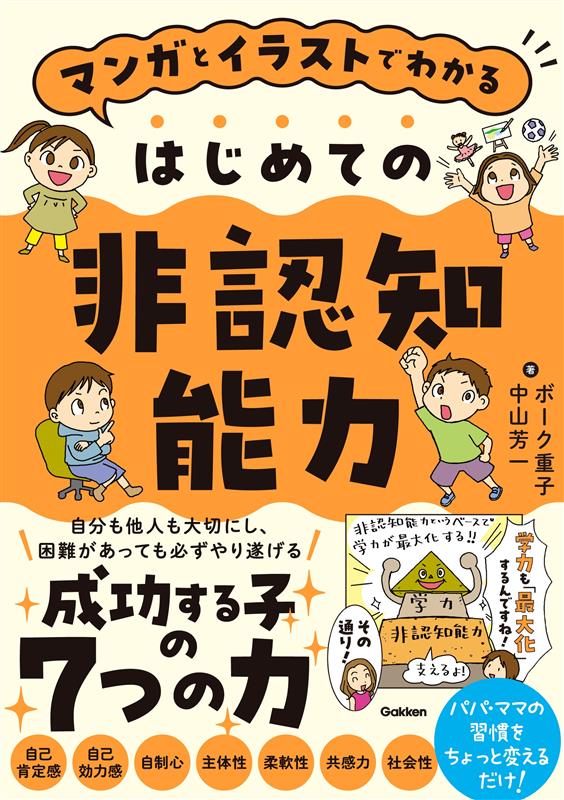

「全米優秀女子高生」を育てたボーク重子さんと大学教授の中山芳一先生共著の『マンガとイラストでわかる はじめての非認知能力』よりご紹介します。

※本稿は、ボーク重子(著)中山芳一(著)『マンガとイラストでわかる はじめての非認知能力』(Gakken)から一部抜粋・編集したものです。

失敗を恐れずに挑戦する子

自己効力感とは、「自分はできる!」「できると思う!」という気持ちです。失敗を恐れずに挑戦する力とも言われ、がんばる子のカギとなる力です。

自己効力感が高い子は失敗しても「次はきっとできる!」と思ってもう1回チャレンジしますし、そもそも失敗を恐れずに実行する行動力があります。反対に、自己効力感が低いと、「どうせムリ」「また失敗する」とやる前から諦めてしまいます。

自己効力感の研究で有名なアルバート・バンデューラ博士は、「できた経験」(達成体験)、「ほめられる・認められる」(社会的説得)、「手本を真似してやってみる」(代理体験)、「心身の健康」の4つを意識して行動すると、自己効力感を自ら高めることができると言っています。

これってつまりは、小さな「できた」をいっぱい経験して、「努力」を親に認められて、がんばっている親を「真似」して自分もがんばって、いっぱい「食べて寝て愛される」を意識的に繰り返すことなんです!

これならなんだかとっても素敵です。できそうな気がしてきますよね。だって小さなことをほめてあげて、自分も何かをがんばる姿を見せて、栄養ある食事とハグを毎日、なんだもの。

でも最近では、ほんの小さな子どもからも「失敗したくない」「どうせ自分にはムリ」「〇〇ちゃんみたいにできないからやらない」といった発言が出てくるとか。実はそれ、私たち親が無意識についついやってしまうことが原因でもあるのです。

「自分はできる」と思えるからチャレンジできる・がんばれる

✖のほうを見てみましょう。「失敗」にフォーカスしていますね。

デーンと転んだら誰だって恥ずかしいし、痛い。もう1回やってもできる保証はない。「ダメだったことだけ」にフォーカスしてしまうと、もう1回挑戦する気持ちがなくなってしまいます。

でも、そもそも最初からできることってあるのかな? 自転車だって、お箸だって、歯磨きだって、練習してできるようになったことを大人は忘れがちです。大事なのは「もう1回やってみよう!」と思えること。そんなふうに思える言葉をかけてあげることで、自己効力感が格段に高まります。

大丈夫! ポイントを押さえれば、誰だって、✖を減らして〇を増やす声かけができるようになります!

「自己効力感」を育てたいならどっちの言葉を選ぶ?

〇:がんばってるね。ここはできているね。もう1回やってみようか。

✖:また失敗した。ここできてないよ! 〇〇ちゃんはもっとできてるのに!

自己効力感を下げる「どうせムリ」「失敗が怖い」「〇〇に比べて自分はダメ」という言葉。そんな言葉を使ってしまう原因はこの3つにあります。

(1)学習性無力感

失敗やできなかった経験が重なると、「どうせ無理」とやる前から諦めてしまうのです。これを「学習性無力感」と呼びます。脳にはネガティブ・バイアスといってダメなことをより強く記憶する性質があるため、学習性無力感に陥りがちなのです。

(2)完璧主義

子どもに完璧を求めてしまと、できないことがあったときに減点法で評価してしまいます。そうすると子どもは「できない、失敗する、失敗が怖い」と思うのです。

(3)比較

自分の子どもよりもできる子がいたら、つい比べてしまうものですよね。子どもはそんな親を観察していて、「〇〇に比べて自分は…」といった発言になっていくのです。

うわー、いっぱいやってる! と思っても大丈夫。バンデューラ博士の理論に沿ってこの3つに向き合いながら子どもの自己効力感を高めていく方法をご紹介しますね。

やり方は、とてもシンプル。(1)できていることを見つける、(2)プロセスを観察する (3)ほめる・しっかりと伝えていく、です。

(1)できていることを見つける「社会的説得」

できない中にも必ず「できていること」はあるもの。それを見つけて伝えることで、子どもの達成体験(できた)を作っていきます。

(2)プロセスを観察する

結果ではなくプロセスをほめる理由は、自分で結果は決められなくても、「がんばること」は自分次第だからです。

(3)伝える・ほめる

子どもにとって最大の達成体験は親からほめられることです。ぜひできていることとプロセスをほめてあげましょう。

例:「ここまでできるようになったね」「ここはできているね」「ここのところが素敵だね」「がんばっているね」「集中していたよ」など。

「自己効力感」を高める非言語コミュニケーション

できなくてもガッカリしない! 笑顔で伝える!! これだけです。

ボーク重子(著)中山芳一(著)『マンガとイラストでわかる はじめての非認知能力』(Gakken)

AIの進化や不透明な未来。そんなこれからの時代を生き抜くためには、学力だけではなく、目に見えない力「非認知能力」を身につける必要があります。力強くはばたいていく子どもを育てたい! という親必見。全米優秀女子高生を育てたボーク式&大学教授の理論を取り入れた、最も新しい「子どもの非認知能力」の育て方が学べます。