ゲームは「やらないより、やったほうがいい」理由は? メンタルや成績への意外な影響

つい心配になる子どもの「ゲーム」ですが、イギリスやアメリカの調査では、まったくゲームをしない子どもより、適度にゲームを楽しむ子どものほうが、自己肯定感や社交性、学業成績、家族とのつながりまで良好だったという驚きの結果が報告されています。

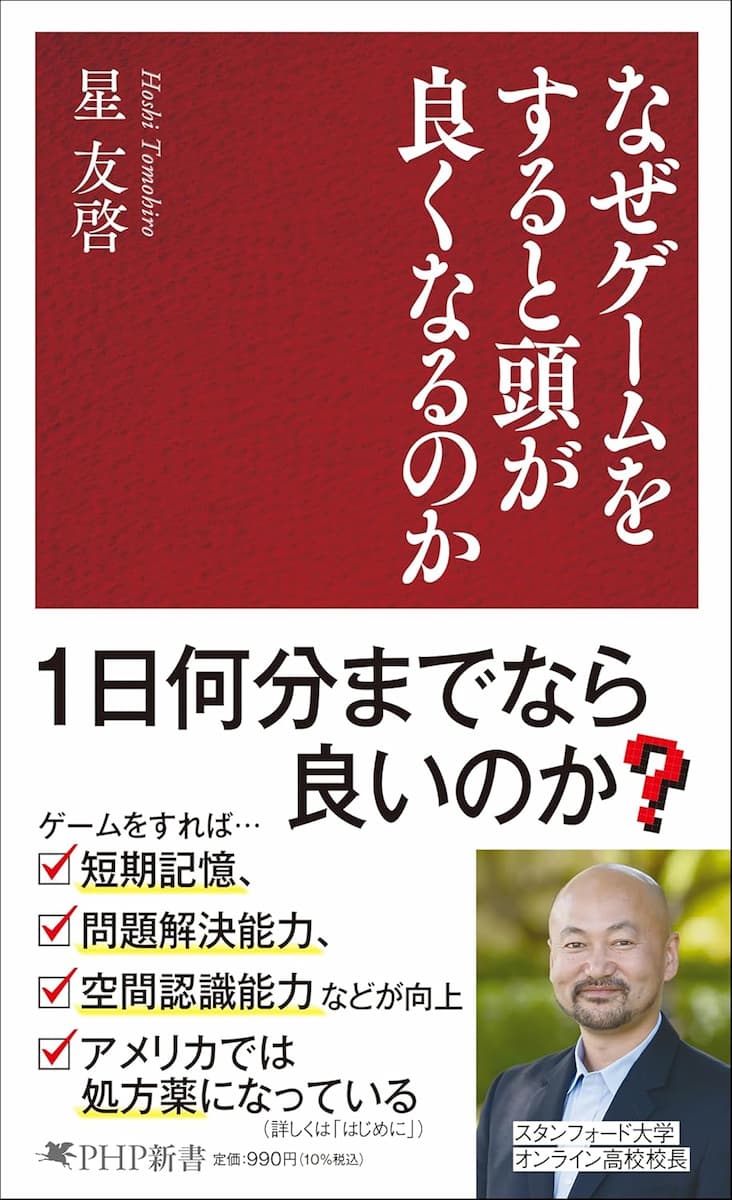

ゲームを「やらないより、やったほうがいい理由」の科学的な解説を、スタンフォード・オンラインハイスクール校長・星友啓先生の『なぜゲームをすると頭が良くなるのか』より抜粋してご紹介します。

※本稿は星友啓著『なぜゲームをすると頭が良くなるのか』(PHP研究所)より一部抜粋・編集したものです。

やらないより、やったほうがいい科学的理由

子育ての場面でいえば、子どもがどうしてもゲームをやりたがるから、やりすぎないよう試行錯誤しながら、やむなくやらせる。そういう親御さんは多くいるわけですが、子どもがゲームをやらないからといって、勧めてゲームをやらせようとする親はそれほど多くはないわけです。

しかし、ゲームは、やらないより、やったほうがいい。場合によっては、やりすぎのほうがやらないよりマシ。そんな結果を示す研究がこれまでにいくつも報告されているのです。

たとえば、イギリスの10〜15歳の子どもたち5000人を対象に、充実感や社交性、感情の働き、多動性や集中力などの調査が行われました(※1)。

ゲームを全くやらないグループ、1日1時間以下だけやるグループ、1〜3時間やるグループ、3時間以上やるグループ。これらの4つのグループに子どもたちを分類して、結果を分析したところ、一番いい結果が得られたのは「1時間以下」のグループ、二番目が「全くやらない」と「1〜3時間」のグループ、三番目が「3時間以上」のグループでした。

それから、アメリカの高校生を対象とした研究で、ゲームを「やらない」「ちょっとやる」「いっぱいやる」の3グループに分けて、メンタルや成績、学校や家での素行や活動の調査をしたところ、概して良い結果が出てきたのが「ちょっとやる」グループ。二番目がなんと「いっぱいやる」、三番目、つまり、最も結果が悪かったのがゲームを「やらない」グループだったのです。

たとえば、自己肯定感、学校への所属意識、課外活動参加度などに加えて、なんと、家族とのつながり、成績までもが、この順番。「ちょっとやる」がトップで、「いっぱいやる」が次、「やらない」は最も悪い結果だったのです。

これらの結果は、以下のような傾向を示しています。

ゲームを適度にやっている人のメンタルやパフォーマンス、人間関係などが最も良好である。一方で、全くやらなかったり、度をすぎてやってしまっている場合には、悪い結果が見られる。場合によっては、全くやらないほうがやりすぎよりも悪い。

ゲームはやりすぎてはいけないが、やらないよりやったほうがいい!

ゲームは認知能力を上げ、脳を活性化する。また、ポジティブな気分にしてくれたり、ストレスを取り除き、リラックスさせてくれる。さらに人とのつながりや、忍耐強さを養ってくれる。

人生の中で難しい出来事やつらい人間関係に出くわしてしまっても、ゲームでちょっと一息つくことができると、リフレッシュして困難に立ち向かえる。

ゲームをやらないでいると、そうしたゲームの持つポジティブな部分を活かすことができませんが、適度にやることで、さまざまないい結果を得ることができるのは、ごく自然だということもできます。

しかしもちろん、ゲームばかりやりすぎてしまって、他の多様な体験をする機会を逸してしまったり、生活のリズムを崩してしまえば、ベストな結果につながらなくなってしまいます。

「適度に」と思ってゲームをやっても、ゲームの魅力に負けて、気づいたら「ゲーム依存症」になってしまうのではないか?

こうした心配を取り除くために、「ゲーム依存症」、ゲームのやりすぎのメカニズムについて検証していきましょう。

DNAがゲームを求めている

なぜ、私たちはゲームをやりたくなってしまうのか?

答えはズバリ、ゲームは私たちの心の根本的な欲求を満たしてくれるから。

ちょっとした興味をくすぐるとか、一時的に衝動的な欲求を満たしてくれるとか、そんな生ぬるい話ではありません。これまでの心理学の研究によって、ゲームは私たちの心のベースとなる欲求をガッツリと満たしてくれることが明らかにされてきました(※2)。

これを理解するために「自己決定理論」を見ていきましょう。最近の心理学でメジャーになってきた心理学理論の一つです。

メインとなるアイディアは、以下のように説明できます。

人間のモチベーションのベースは、人とのつながり(関係性)、自分が何かできるという感覚(有能感)、それから、自分が決断したことを自分の意志に則ってやっているという感覚(自律性)である。

これら「心の3大欲求」が満たされると、私たちの心は健全な状態を保つことができる。

また、そうやって心が満たされるような事柄に対して私たちは動機づけられている(※3)。

この「心の3大欲求」はシンプルに「つながり」(関係性)、「できる感」(有能感)、「自分から感」(自律性)とイメージしていただければいいかと思います。

ここで脳のメカニズムも少し押さえておきましょう。

まずは、脳の「報酬系」という言葉を聞いたことがあるのではないでしょうか?

これは、私たちが「幸せだなあ」「気持ちいいなあ」などと感じているときに、活性化している部位で、文字通り、私たちの心に報酬を与えてくれる脳の機能です。

報酬系が活性化されているとき、脳の中でドーパミンが分泌されます。

このドーパミンの「報酬」を求めて行動するよう、私たちは脳によって動機づけられているのです。まさにモチベーションの源がこのドーパミンだということができます。

そして、私たちが、「つながり(※4)」「できる感(※5)」「自分から感(※6)」を感じるとき、この報酬系が活性化していることがわかっています。

誰かと一緒に何かしたり、誰かのために行動したり、他の人とのコラボができそうだなと期待したり。「つながり」を感じるとドーパミンがジュワッ。

何かができたり、学べたり、達成できたとき。また、何かができそうだと予感したとき。そんなときは「できる感」でドーパミンがドバッ。

そして、誰に言われたわけでもなく、自分の心から湧き出る意志で何かをやっているときは、「自分から感」でドーパミン・ラッシュ!

こうした脳の基本的なドーパミン放出のメカニズムによって、私たちは「つながり」「できる感」「自分から感」に根本的に動機づけられているのです。

そして、私たちが強くゲームに惹きつけられる理由は、ゲームがこの心の3大欲求を満たしまくってくれるから。

ゲームで目的を達成したり、難しいステージをクリアすることで「できる感」が搔き立てられ、自分から進んでやるので、「自分から感」も得られる。さらに、対戦型やネットゲームでは他の人たちとの「つながり」も。大人も子どももついつい夢中になってしまうのは、このようにゲームが「心の3大欲求」を満たしてくれるからなのです。

心の3大欲求は私たちの脳に刻まれた進化のしるし。まさに、私たち人類のDNAはゲームを求めているといえるでしょう。

ゲーム依存症の自己診断リスト

なるほど、心がゲームを根本的に求めているならば、やりすぎてしまうのも無理はない。

しかし、ここでいう「ゲームのやりすぎ」とは具体的にどんな状態のことを指すのでしょうか? いったいぜんたい、どこからどこまでが「やりすぎ」とか「依存症」の範疇に入ってくるのでしょうか?

まずは医学的な視点から、この問いに迫っていきましょう。

アメリカの精神医学会が発表している「精神疾患の診断・統計マニュアル」は、世界各地で、治療や疾患の特定に役立てられています。

そのマニュアルに、2013年、「ネット・ゲーム障害」(Internet Gaming Disorder、IGD)が初めて掲載されました(※7)。

それによれば、ゲーム障害とは、「ゲーム時間をコントロールできず、やらないとイライラしたり不安になるなど、ゲームの過度なやりすぎで、薬物依存症や他の依存症などの傾向に似た症状が出ること」として定義されています。

ちなみに「ネット・ゲーム」となっていますが、ネットにつながっていないゲームも含むものとして定義づけられていて、今では医学研究のスタンダードとして認知されています。

他にも世界保健機関(World Health Organization、WHO)なども、同様に「ゲーム障害」を精神疾患として定義しています。

しかし、医学的な定義が存在することはわかっても、私たちの日常ですぐに役立つものではないかもしれません。もっと具体的に、自分や子どもが「ゲーム障害」の疑いがあるかチェックする方法はないのか?

そういった読者の皆様に、「ゲーム障害」チェックリストをご紹介しましょう。

これまでのゲーム研究の成果に基づいて、簡単な9つの質問から「ゲーム障害」かどうかをチェックすることができるアンケートです。

以下の項目に5つ以上当てはまる場合は「ネット・ゲーム障害」の疑いがあるとい

うことになります(※8)。

⒈ ゲームができる瞬間のことばかり考えてしまうことはありますか?

⒉ もっとゲームをしたいと思ってしまい、物足りなさを感じることはありますか?

⒊ ゲームをできないときに、とてもつらい気持ちになりますか?

⒋ 周囲の人にゲームの時間を減らすよう繰り返し言われても、ゲームの時間を減らせませんか?

⒌ 嫌なことを考えなくて済むようにゲームをしますか?

⒍ 自分のゲームのやりすぎについて、他の人と口論になったりしますか?

⒎ 他の人から、1日のゲーム時間を隠したりしますか?

⒏ ゲームばかりしたくて、趣味やその他の活動に興味を失ってしまいましたか?

⒐ ゲームが原因で、家族や友人と深刻な問題になったことはありますか?

ゲームにハマりすぎていないか心配で、5つ以上当てはまる場合は適切な医療サポートを求めることが推奨されています。

ゲーム障害になってしまうと、ゲームのいい効果を得られないどころか、大変な悪影響が出てきてしまいます。ゲームに生活の時間を取られてしまい、適切な社会生活に必要な勉強、仕事、人間関係がうまくいかなくなってしまう。メンタルや体の面での不調にも影響してしまいます。

(注)

1:Przybylski AK(2014) “Electronic Gaming and Psychosocial Adjustment.” Pediatrics, 134 (3): e716-e22.

2:Ryan RM, Rigby CS, Przybylski A (2006) “The Motivational Pull of Video Games: A Self-Determination Theory Approach.” Motivation and Emotion 30(4):344-60.

3:Ryan RM, Deci EL (2017) Self-Determination Theory: Basic Psychological Needs in Motivation, Development, and Wellness. New York: Guilford Press.

4:Clark I, Dumas G (2015) “Toward a Neural Basis for Peer-Interaction: What Makes Peer-Learning Tick?.” Frontiers in Psychology, 6:28.

5:Dehaene S (2020) How We Learn: Why Brains Learn Better Than Any Machine . . . for Now. USA: Viking.

6:Murayama K, Izuma K, Aoki R, Matsumoto K (2016) ““Your Choice” Motivates You in the Brain: The Emergence of Autonomy Neuroscience”, Recent Developments in Neuroscience Research on Human Motivation (Advances in Motivation and

Achievement), 19:95-125.

7:American Psychiatric Association (2013) Diagnostic and Statstical Manual of Mental Disorders. 5th ed. Arlington: VA: American Psychiatric Publishing.

8:Lemmens JS, Valkenburg PM, Gentile DA (2015) “The InternetGaming Disorder Scale.” Psychological Assessment, 27(2):567-82.

星友啓著『なぜゲームをすると頭が良くなるのか』(PHP研究所)

「ゲームなんて時間の無駄ではないか」と思っている人は少なくないでしょう。しかし、最新の脳科学や心理学の研究によると、ゲームにはさまざまな効用があるといいます。たとえば……。

■ゲームで海馬が大きくなって、活性化する

■アクションゲームは短期記憶、空間認識能力など理系の力を育てる

■マルチタスクの能力も上がる

■RPGやパズルゲーム、ストラテジーゲームで、問題解決能力が上がる

■「マインクラフト」などのサンドボックスゲームやパズルゲームで、クリエイティビティが上がる

■ゲームで脳が若返る

■メンタルや、周囲との関係性も改善する効果がある などなど……。

一方で、「ゲームをすると成績が下がるのではないか?」「暴力の原因になるのでは?」「集中力が下がってしまう?」と心配する人もいます。しかし、これまで行われた研究によると、ゲームをやりすぎてしまうと成績に悪影響が出てしまうものの、適度にやる分には影響はなく、むしろ、成績アップにつながる可能性も報告されています。そして、「ゲームをすると暴力的になる」「集中力が下がる」ということを示す信頼性の高いエビデンスは見当たりません。

では、「やりすぎ」にならない、適度なゲーム時間というのはどのくらいなのでしょうか? そして、ゲーム時間を無理なく減らしていくにはどうすればいいのか? 本書ではこうした疑問について、科学的エビデンスに基づいてアドバイスを行います。

本書ではそのほか、マインクラフトのメタバース空間を用いて、教育と医療を融合させる著者の取り組みや、ゲームを用いた治療法「DTx」(たとえば、アメリカの連邦機関であるFDAは「Zengence」というゲームを高血圧の治療法として認可しました)、ゲームによって授業や仕事の目的を達成しようとする「シリアス・ゲーム」など、ゲームの可能性を活用した新たな取り組みも紹介します。