ゲームは1日何時間まで? 自己肯定感も成績も上がる「ちょうどいい時間」とは

「ゲーム」には、自己肯定感や社交性、学業成績にいい影響を与える効果があることが、イギリスやアメリカの調査で分かってきました。しかしその一方で、依存症に陥ることもあるのがゲームの怖いところです。1日何時間ならゲームで遊んでもいいのか、科学的な視点からの答えを、スタンフォード・オンラインハイスクール校長・星友啓先生の『なぜゲームをすると頭が良くなるのか』より抜粋して紹介します。

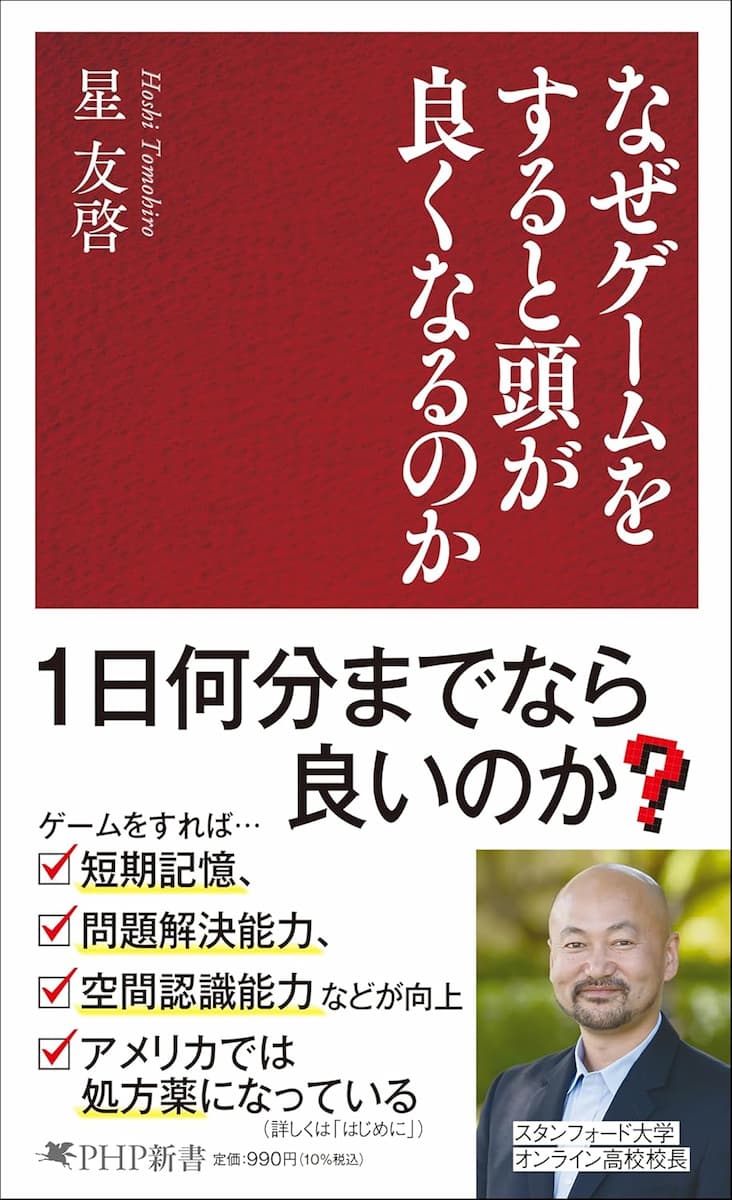

※本稿は星友啓著『なぜゲームをすると頭が良くなるのか』(PHP研究所)より一部抜粋・編集したものです。

何時間までやっていいのか? 科学的な答えはこれ

ゲームは、脳に良くて、心にも良くて、いうことないので、好きなだけやろう!

そんな投げやりなアプローチが良くないことはわかっているけれども、具体的にどのようにしてゲームと向き合っていけばいいのか?

ゲームのいい効果を最大限に引き出しつつも、ハマりすぎてしまわないように、科学的エビデンスのあるゲームとの正しい向き合い方、「科学的ゲームの攻略法」を見ていくことにしましょう。

まずは、適切なプレー時間。ゲームプレーは1日平均2時間までにしましょう。

たとえば、平日は1時間くらいまでで、週末に2〜3時間くらい多めにやるイメージでちょうど平均2時間くらいになります。

また、ゲームの効果を最大限に活かしたければ、平均1時間までにとどめましょう。

イギリスの10〜15歳の子どもたち5000人を対象に、充実感や社交性、感情の働き、多動性や集中力などの調査が行われました(※1)。その結果1日1時間以下ゲームをするグループに一番いい効果があり、それ以上になるとその効果が減っていき、3時間以上になると効果が見られなくなるか、逆効果というような傾向がこれまでに確認されてきています。

ですから、1日のゲームは2時間くらいまでに抑えておくのがベストです。

また、1日のプレー時間が平均2時間を大きく超えてしまっている場合には注意が必要です。平均5時間以上になると、ゲーム障害患者の水準になってしまいます(※2)。

プレー時間が2時間を大きく超えてしまっている場合は、ゲームの時間を減らしたり、生活のバランスを見直す必要があります。

また、ここでの議論でいう「2時間」などの数字はあくまで目安にしかすぎません。

たとえば、「1日平均2時間だから、仕事から帰ってからのゲーム2時間は尊重してもらう!」と意気込んで、パートナーが家事や子育てで忙しいのに1人だけゲームに没頭してしまっては、家族との関係がもつれてしまいます。

逆に、平均3時間以上ゲームをやっている場合でも、仕事をして、運動も睡眠もバッチリ、交友関係なども良好というバランスが実現できているのであれば、ゲーム時間を問題視する必要は全くないわけです。

0歳〜5歳は要注意

目安としての「1日2時間まで」ですが、さらに例外があります。それは小さな子どものゲーム時間に関するものです。

「我々の子どもが家でテクノロジーを使う時間は制限しています」

Apple の共同創業者であるスティーブ・ジョブズが、2010年のNew York Times のインタビューの中で、そう答えたのはなかなか有名な話です。

そしてやはり、これまでの研究でも、ゲームを含めたデジタル機器の影響に関して、特に0〜5歳の子どもたちの場合は注意しなくてはいけないということが明らかにされてきました。

たとえば、アメリカの小児科学会のガイドライン(※3)によれば、2歳未満の子どもたちには、タブレットやゲームなどのスクリーンの使用は極力限定すべきで、使用する場合でも、テレビ電話や大人が一緒に見るなどに限るべきとしています。

また、2〜5歳でも1日あたりのスクリーンの使用は1時間以下に抑えて、なるべくインタラクティブなゲームなどを選んで、大人と一緒に見たりやったりするようにと推奨されています。

こうしたガイドラインは、最近になって普及し始めましたが、子ども向けのスクリーン時間のガイドラインが登場するよりもだいぶ前に、「子どもの早期教育にいい!」という触れ込みで、有名なキャラクターの幼児向けテレビ教材が売り出されていたことがありました。

ところが、このテレビ教材を子どもに見せ続けることによって、子どもの認知能力は上がるどころか、大幅に下がってしまったのでした。

それもそのはずで、子どもたちには平面の画像を立体空間に解釈する能力が備わっておらず、平面のTV画面を見ても、大人に想定できるようなレベルで子どもの学びを促すことができないからです。

たとえば、大人であれば、テレビの画面に出てきた影の色のついた丸い図形を見て、「これは球体を表している」とわかります。それはこれまでの学習で、2次元の図形を3次元の立体に解釈するスキルを身につけてきたからです。

ところが小さな子どもは、まだその認知スキルを身につけていません。そうした認知スキルはまさに、おもちゃで遊んだりして、五感で3次元の世界を体験することで身についていくものです。

だから、テレビやゲームばかりで子どもをスクリーン漬けにしてしまうと、必要な認知スキルを身につける体験を十分に与えることができなくなってしまうのです。

言葉の習得についても、学ぶべき言葉がスクリーンやスピーカーから、ただ聞こえていればいいわけではありません。テレビやタブレットから流れる音声よりも、親や子どもをサポートしている人が目を見ながら話しかけたほうが、子どもの記憶に残りやすく、言語スキルの習得に効果が高いこともわかってきています(※4) 。

そうしたエビデンスをもとに、やむを得ず小さな子どもにスクリーンを見せるときは、大人と一緒にインタラクティブな形をとるべきだと先ほどのガイドラインなどで推奨されています。

小さな子どもの場合にはスクリーンは極力避けて、小学校に入るくらいまでは大人と一緒にやるようにするなど、制限をかけるようにしましょう。

(注)

1:Przybylski AK(2014) “Electronic Gaming and Psychosocial Adjustment.” Pediatrics, 134 (3): e716-e22.

2:Limone, P, Ragni B, Toto G (2023) “The Epidemiology andEffects of Video Game Addiction: A Systematic Review andMeta-Analysis.” Acta Psychologica, 241.

3:https://www.healthychildren.org/English/family-life/Media/Pages/healthy-digital-media-use-habits-for-babies-toddlerspreschoolers.aspx

4:Dehaene S (2020) How We Learn: Why Brains Learn Better Than Any Machine . . . for Now. USA: Viking.

星友啓著『なぜゲームをすると頭が良くなるのか』(PHP研究所)

「ゲームなんて時間の無駄ではないか」と思っている人は少なくないでしょう。しかし、最新の脳科学や心理学の研究によると、ゲームにはさまざまな効用があるといいます。たとえば……。

■ゲームで海馬が大きくなって、活性化する

■アクションゲームは短期記憶、空間認識能力など理系の力を育てる

■マルチタスクの能力も上がる

■RPGやパズルゲーム、ストラテジーゲームで、問題解決能力が上がる

■「マインクラフト」などのサンドボックスゲームやパズルゲームで、クリエイティビティが上がる

■ゲームで脳が若返る

■メンタルや、周囲との関係性も改善する効果がある などなど……。

一方で、「ゲームをすると成績が下がるのではないか?」「暴力の原因になるのでは?」「集中力が下がってしまう?」と心配する人もいます。しかし、これまで行われた研究によると、ゲームをやりすぎてしまうと成績に悪影響が出てしまうものの、適度にやる分には影響はなく、むしろ、成績アップにつながる可能性も報告されています。そして、「ゲームをすると暴力的になる」「集中力が下がる」ということを示す信頼性の高いエビデンスは見当たりません。

では、「やりすぎ」にならない、適度なゲーム時間というのはどのくらいなのでしょうか? そして、ゲーム時間を無理なく減らしていくにはどうすればいいのか? 本書ではこうした疑問について、科学的エビデンスに基づいてアドバイスを行います。

本書ではそのほか、マインクラフトのメタバース空間を用いて、教育と医療を融合させる著者の取り組みや、ゲームを用いた治療法「DTx」(たとえば、アメリカの連邦機関であるFDAは「Zengence」というゲームを高血圧の治療法として認可しました)、ゲームによって授業や仕事の目的を達成しようとする「シリアス・ゲーム」など、ゲームの可能性を活用した新たな取り組みも紹介します。