「産む前には戻れない」医師が語る、母になって見えたキャリアの現実

女性に大きな変化をもたらす妊娠・出産。身体や生活の変化はもちろん、無視できないのが「キャリア」の変化です。

児童精神科医の内田舞先生は、「子どもを産んだことがキャリアにマイナスになったとは思っていない」と語ります。しかしその一方で、研究者としての立場からは、複雑な思いも抱えているといいます。

母となった今だからこそ見える、キャリアの現実とは?内田舞先生の著書から、その一節を抜粋してご紹介します。

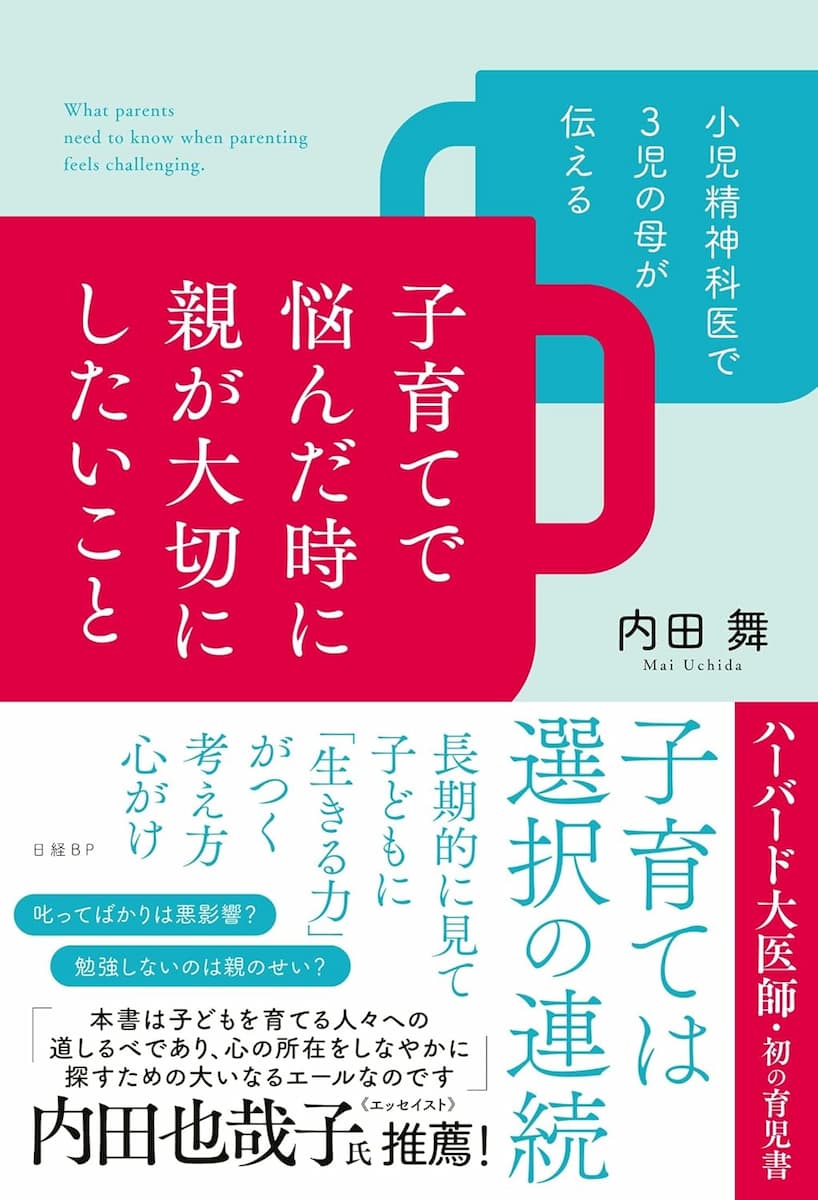

※本稿は内田舞『小児精神科医で3児の母が伝える子育てで悩んだ時に親が大切にしたいこと』(日経BP)より一部抜粋・編集したものです。

親になると私の価値は変わるのか

子どもが生まれると、急に「自分の時間」がなくなったように感じる人は多いのではないでしょうか。子どもを産む前の自分と今の自分は地続きであるはずなのに、1日の主役は自分ではなく子どもになった感じがしてしまいます。子どもを預けて自分だけで行動する時間もあるかもしれませんが、「自分の時間」といっても、以前とはクオリティが随分違ってくるでしょう。絶えず子どものことが気になって落ち着かなかったり、子どもを預けて「自分の時間」を持っていることに罪悪感を持ってしまったりするという話もよく耳にします。

私は子どもを産んで、肌や体形などの容姿が変わりましたが、キャリアも変化しました。それは必ずしも悪いことではないのですが、私にはキャリアについても「昔には戻れない」という感覚があります。

私は、子どもや親と関わることが職業のかなりの部分を占めていますし、子どもを産んだことがキャリアにマイナスになったとは思っていません。自分が子どもを持つようになって、小児精神科医としては間違いなく良い影響があったと思います。精神的な不調を抱える子どもたちを育てるのがどれだけ大変か、前よりも具体的に想像できるようになりました。子どもがうつになり、楽しさを感じられなかったり、「死にたいと思っている」と言ったりする姿を、親はどんな気持ちで見ているのか、子どもを持つと、また違うレベルで想像できるようにもなりました。

臨床の面ではプラスになったと感じることが多いですが、研究者としては複雑な思いもあります。研究というのは本当に「時間」が重要なのですが、子育てをしているとどうしてもそれが奪われてしまいます。論文を書くペースが落ち、以前は数カ月に1本程度出せていたのが、今では頻度も落ちました。それについて悩んでいた時期もありましたし、今も時々、考えてしまうことはあります。以前と同じような時間の使い方ができないのは確かです。

もしかしたら、子どもを産まず、以前のようなペースで研究を続け、もっと論文を出していたら、私の研究者としてのキャリアもまた違った方向に進んでいたかもしれませんし、もっと早くに教授などのポジションに就いていたかもしれません。

でも、だからといって今の私は、それほど「何かを失った」という感覚は持っていませんし、まったく後悔もありません。子どもたちとの時間を持ちながら、今できることをやるという、今の生活が自分に合っていると感じています。価値観は変わっていませんが、仕事との付き合い方は、子どもが生まれる前とは大きく変わりました。

私の場合は、子育てをすることが職業に直結するところがあるので、わかりやすくメリットを感じられた面があります。でも、そうでなくても、人を育てるという経験は、人間として間違いなく大きな成長につながります。今まで経験したことのない感情、子どもを通して得られるさまざまな経験、親として新たに得た社会への視点などは、ほかではなかなか得られないほどの豊かな成長につながっています。

キャリアだけが評価されるべきではない

ただ、「人としての成長」という時、社会ではやはり、キャリアにばかり重点が置かれているように感じます。成長というと、仕事での評価や昇進、年収アップなど、キャリアの観点“だけ“に集中している。でも、親になることで得られる成長が、キャリア上の成長よりも下に評価されているのはおかしいと思うのです。

以前、夫が海外転勤になったため、仕事を辞めてアメリカに同行してきたという女性から「仕事を辞めたことでアイデンティティをなくしたような気持ちになり、『同僚はキャリアを積んでいるのに、自分はいまキャリアを中断しているのだ』と考えてしまう。本当は自分のコア(核)となる部分に自信を持てればいいのだが、それができない」という相談を受けたことがあります。これは多くの海外駐在に同行する配偶者の方が感じられる悩みで、もし私も同じ境遇にあったら、こう感じるのではないかと思います。

しかし、本来人生には、いろんな軸が並列して存在してもいいはずです。確かに仕事は中断しているかもしれませんが、アメリカに来ることで今までと違う環境に身を置き、さまざまな慣習や考え方に触れることで、自分や子どもの経験の幅を広げられているはずです。それは人間として他にはない成長機会だと思うのです。

仕事から得られる外的評価がすべてではないはずです。家事や育児の場合は、仕事と違って昇進や昇給などの外的評価がないままで頑張らなくてはなりませんから、自分でその価値を認めていくしかありません。自分が子育てをする中で積み重ねてきた、人間としての成長にも思いをはせ、内的評価につなげてほしいのです。間違っているのは、仕事の成長こそが全てだとする社会の認識の方であり、子育てを通じた成長も、同じくらいに価値のあるものです。それをぜひ、読者のみなさんには伝えたいです。

内田舞(著)『小児精神科医で3児の母が伝える子育てで悩んだ時に親が大切にしたいこと』(日経BP)

ハーバード大小児精神科医で3児の母でもある内田舞さん、初の育児書!

内田也哉子氏(エッセイスト)推薦

「子育てを見つめると、多様な世の中が見えてくる。

本書は、こどもを育てる人々への道しるべであり、心の所在をしなやかに探すための大いなるエールなのです」

子育ては選択の連続。

長期的に見て子どもに「生きる力」がつく親の考え方、心がけとは――。

「子どもが勉強できないのは自分のせい?」「一緒にいる時間が短くて申し訳ない」・・・

いろんな思いを抱えながら子育てに向き合う親へ向けて、【専門性】×【育児の実体験】でアドバイスとエールを送ります。