「子どものSOS」見逃さないために親にできること

最近、小学校教員による児童の盗撮事件が大きなニュースとなりました。子どもを預けている立場としては、胸がざわつく出来事です。学校という、本来安心できるはずの場所で、もし子どもが不快な体験をしていたら…。そんな想像をすると、胸が締めつけられる思いです。

小学生ぐらいの年齢の子どもたちは、事柄を言語化することが未熟です。万が一、いじめや性的な被害に遭っていたとしても、それを言葉で伝えるのはとても難しいことだと言われています。だからこそ、日ごろの親子関係の中で、「おかしいな」と思うサインを早めにキャッチすることがとても大切になります。

今回は、児童精神科医で『子どもが本当に思っていること』の著者・さわ先生に、子どもの異変に気づくために親ができることについて伺いました。(聞き手・構成/一般社団法人Raise・宮本さおり、文/すえこ)

もしもの時に早く気づくために、日常からできること

子どもが嫌な思いをしたとき、それを「嫌だった」と言葉にできるかどうか。それは、日ごろの親子関係に大きく左右されます。家庭の中を「どんなことも安心して話せる場所」と子どもが感じられることが大切です。それがあると、子どもがいざというときに助けを求めやすくなるからです。

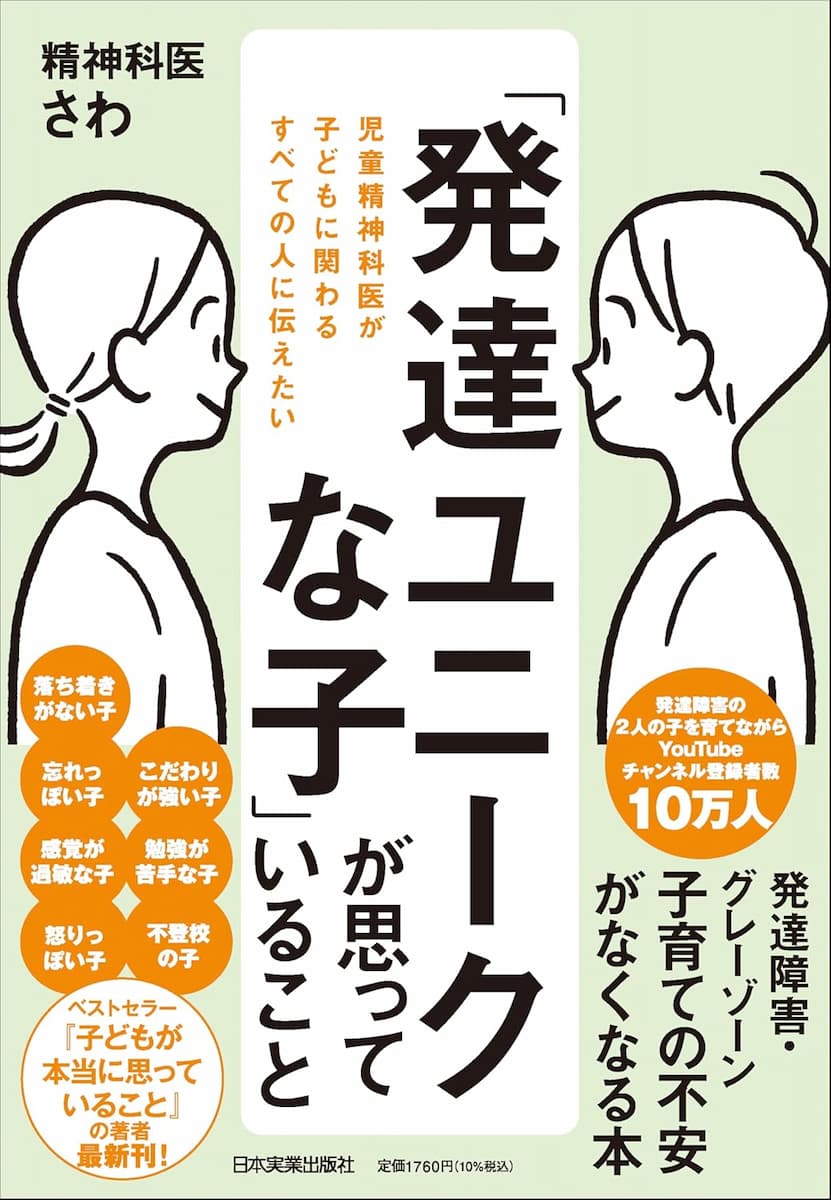

児童精神科医が子どもに関わるすべての人に伝えたい「発達ユニークな子」が思っていること

ロングセラー『子どもが本当に思っていること』著者で、YouTubeチャンネル登録者数10万人の人気の児童精神科医さわによる、発達に特性のある「発達ユニークな子」が感じている困りごとがわかる本