友人関係に悩むASDに「そんな理由で学校を休むな」がNGの理由

子どもが学校に行きたがらない原因の一つに、友だちや先生との人間関係の悩みがあります。特にASDの特性のある子どもは、ケンカやトラブルの後に関係を修復することが難しく、不登校につながることも少なくありません。

ASDの子どもたちが抱えやすい人間関係の課題と、親としてできるサポートを、

精神科医の本田秀夫先生の著書からご紹介します。

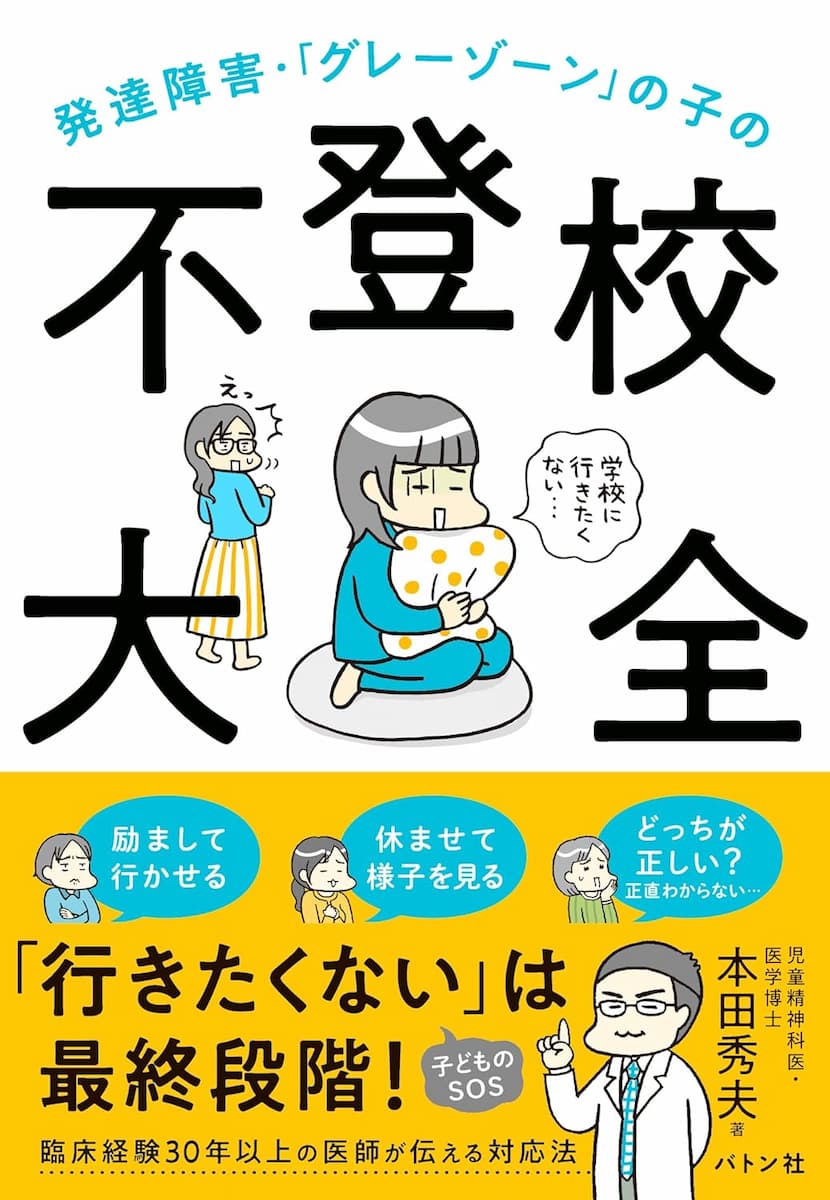

※本稿は本田秀夫著『発達障害・「グレーゾーン」の子の不登校大全』(バトン社/フォレスト出版)より一部抜粋、編集したものです。

挫折したとき、切り替えるのが難しい

同級生から嫌がらせをされて登校をしぶるなど、不登校の原因として、同級生とのつき合い方が問題になることも多いです。

しかし多くの子は、友だちとケンカをしたり、友だちから嫌がらせをされたりしたときに、相手と話をして仲直りをしたり、あるいは、その相手とは距離を置いて、別の友だちと遊ぶようになったりします。対人関係を臨機応変に調整しようとするのです。

発達障害の子、特にASDの子の場合、人間関係の問題が起きたときに、その調整に苦労することが多いです。一度衝突したら、関係をなかなか修復できないことがあるのです。

部活動がうまくいかなくなったことが転機となって不登校になるなど、人間関係の失敗で挫折しやすく、切り替えるのが苦手な子もいます。

人間関係で挫折していた成人の例

参考事例として、成人のエピソードを紹介します。あるサークルに参加していたASDの男性が、女性参加者から誘いを受けて、プライベートで食事をしました。その男性は誘いをうまく断る言い方がわからず、承諾してしまったそうです。

しかし、そのサークルではメンバー内でのトラブルを防ぐため、「恋愛禁止」とされていました。以来、彼は自分がルール違反をしたのではないか、と感じて、落ち込んでしまいました。そして、自分にはもうサークルに参加する資格がないと思いつめて、サークル活動から離れるようになりました。

私はその男性から相談を受けて、こんな提案をしました。「サークルの主催者に休んでいた事情を話そう。異性でも友だちとして食事に行くことは珍しくないし、恋愛目的で入会したわけではないのだから、わかってもらえる」と。私の話を聞いて、彼は脱力したように机に突っ伏しながら「わかってもらえますか……。よかった」とつぶやきました。

彼はそれまで、異性とふたりだけで食事に行った経験はなかったそうです。また異性から誘われたときに誰かに相談した経験もないと言っていました。

人間関係の修復方法を、具体的に提案する

発達の特性がある人は、人間関係のちょっとした問題で、それぐらい真剣に悩んでしまうことがあります。多くの人は、生活のなかで人間関係の機微をなにげなく学んでいきますが、そういうことを学習していくのが難しい人もいるのです。発達障害の子の場合にも、同じことが言えます。学校生活のなかでも、例えば部活動などで同じように人間関係の機微がわからずに、トラブルが起きていたりする可能性があります。

発達障害の子の話を聞いていると「そんな理由で学校を休みたいの?」「話し合えばいいじゃない」と感じることもあるかもしれません。

しかし子どもの考え方を否定しないで、その子の悩みをしっかり聞いて、その子が安心できるようなやり方を考えていきましょう。

相手との対話をうながすなど、人間関係の修復方法を具体的に提案することによって、本人の苦しい気持ちが解消していく可能性もあります。

本田秀夫著『発達障害・「グレーゾーン」の子の不登校大全』(バトン社/フォレスト出版)

「発達特性を持つ子どもの不登校」に焦点を当てた初の書籍

子どもが「学校に行きたくない」と言ったら、大人はどうすればいいのでしょうか。

休ませて様子を見たほうがいいのか。

それとも、励まして登校させたほうがいいのか。

保護者の方からそのように聞かれることがあります。

学校の先生方から「どう対応すればいいのか」と質問されることもあります。

この本では、そのような悩みにお答えして保護者や学校の先生をしっかりサポートしていきたいと思います。

<中略>

私は、不登校になっているお子さんもみてきましたが、発達障害や知的障害があっても登校できているお子さんもみてきました。ですから「学校に行けるお子さんは、どうして行けているのか」を知っています。何がポイントなのかをお伝えすることができます。

主には発達特性がある子を対象とする話ですが、この本の内容の多くは、特性が目立たない子にも通用します。お子さんの不登校に悩んでいる保護者の方や学校の先生方、子育て・教育に関わっている支援者の方々に、ぜひ読んでいただきたいと思います。

(「はじめに」より)