「頭の回転が速い子」と「じっくり考える子」、親のサポートが必要なのは?陥りやすい落とし穴と対策法

「頭がいい子で羨ましい」「うちの子はのんびりすぎて…」

多くの親が感じる、わが子の頭の回転スピードへの悩み。実は、より注意深く接する必要があるのは「頭の回転が速い子」なのだそう。

そう語るのは、「算数オリンピック」や「ポケモンフレンズ」の問題制作を手掛けた川島慶先生。なぜ「できる子」ほど親のサポートが必要なのでしょうか?

川島先生の著書『自分の頭で考える子に育つ学ぶ力の伸ばし方』より抜粋してご紹介します。

※本稿は川島慶著『自分の頭で考える子に育つ学ぶ力の伸ばし方』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)より一部抜粋、編集したものです。

頭の回転が速い子と遅い子の注意点

「頭の回転が速いに越したことはない」と、もしかしたら思われるかもしれません。

でも、頭の回転が速い、すぐに理解して、要領がいい子には、注意が必要です。

頭の回転が速いと、まわりから褒められることが比較的多くなります。そのことによって、子どもは「速くできる」ことを、自分のよりどころにしてしまうことがあります。

つまり、「できる自分」だから、認められるのだと思ってしまうのです。

学校や塾で、まわりに「ぼくはもうできた」「〇〇点取れた」という、一見マウントをとるようなことを言うこともあります。

これは、性格が悪いからではなく、不安だからそう言ってしまう、というほうが近いと思います。

また、親戚で集まったりすると、ちょっとしたジグソーパズルが完成しただけでも「すごいね!」と称賛の嵐になるという場面は想像できるでしょう。

「できること」を過度に認められるようになると、子どもは大人の期待に応えたいと、さらに「できる」状態をハックするようになります。

すると、次に難易度の高いパズルを渡したときに、「できない」ことを恐れ、挑戦しにくくなっていく恐れもあるのです。

頭の回転が速い、要領がいいと思われる子に対しては、もし、「できること」を拠り所にしてしまっている傾向が見られたら、言葉がけや接し方を振り返ってみていただけると幸いです。「できるかどうか」ではなく、過程に着目して声をかけたり、結果に過度に反応しないようにしたりすることを心掛けるといいでしょう。

一方で、わが子が頭の回転が遅く見える、たとえば、一つひとつがゆっくりしていたり、理解や定着が遅いように見えたりすると、不安になることもあるかもしれません。

ただ、この特徴には、ポジティブな面も多くあります。

たとえば、ある説明を聞くとき、頭の回転が速く見える子は、要点をつかんでわかった気になることがある一方で、頭の回転が遅く見える子は、すぐにはしっくりこないから、想像をめぐらせ、試行錯誤し、十分にわかったとなるまで行動をしない、ということがよくあります。むしろ、その子なりの深い理解をしているとも言えます。

また、「思考の速さ」だけが、思考力を発揮しているというわけではありません。

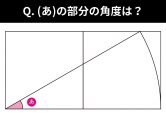

写真は、子どもが「ワンダーボックス」のAR(拡張現実)を体験できる教材を使っているときのものです。タブレットでは、子どもが手に持っているものを認識します。子どもは、両手でそれらを左右に動かし、画面上に表示される壁にぶつからないように、動かしていきます。

身体性と向き合いながら、考える必要があるという教材です。

こういった教材の場合、思考が速い子のほうが楽しむのかと思いきや、むしろ、身体の動きがついてこなくて、すぐにできないことをじれったく思い、楽しむことにハードルを感じることがあります。

一方で、「思考が遅い」と思われる子は、自分なりに試行錯誤しながら、納得しながら進めていくので、「思考が速い子」よりも、結果的にゲームの進みが早くなることがあります。

シンプルに説明するために、「頭の回転が速い子」「頭の回転が遅い子」という表現をしましたが、優劣ではなく、その子自身の考えに魅力があります。そこに気づくきっかけになれば幸いです。テストで点数が高かったり、パズルを解くのが速かったり、いわゆる見えやすい部分で力を発揮しやすい子は、むしろ親御さんのサポートが必要です。

川島慶著『自分の頭で考える子に育つ学ぶ力の伸ばし方』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)

世界300万人が夢中になる知育アプリ『Think!Think!(シンクシンク)』の開発、算数オリンピックの問題作成、そして、1万人以上の子どもと関わってきたからわかる「考えることが好き!」な子になる保護者のかかわり方と環境のつくり方