原因がないのに学校へ行かない? 増える“令和型不登校”の子どもたち

子どもが不登校になると、「何か原因があるのではないか」と考えるのは自然なこと。しかし近年は、明確な理由があるわけではなく、「なんとなく学校に行かなくなる」子どもたちも増えているといいます。

原因の見えない「令和型不登校」が増えている背景とは?

子どもたちをサポートし続ける福田遼さんの著書から、その解説をお届けします。

※本稿は、福田遼著『不登校をチャンスに変える一生モノの自信の育て方』(KADOKAWA)より一部抜粋、編集したものです。

原因のない「令和型不登校」が巻き起こす大混乱

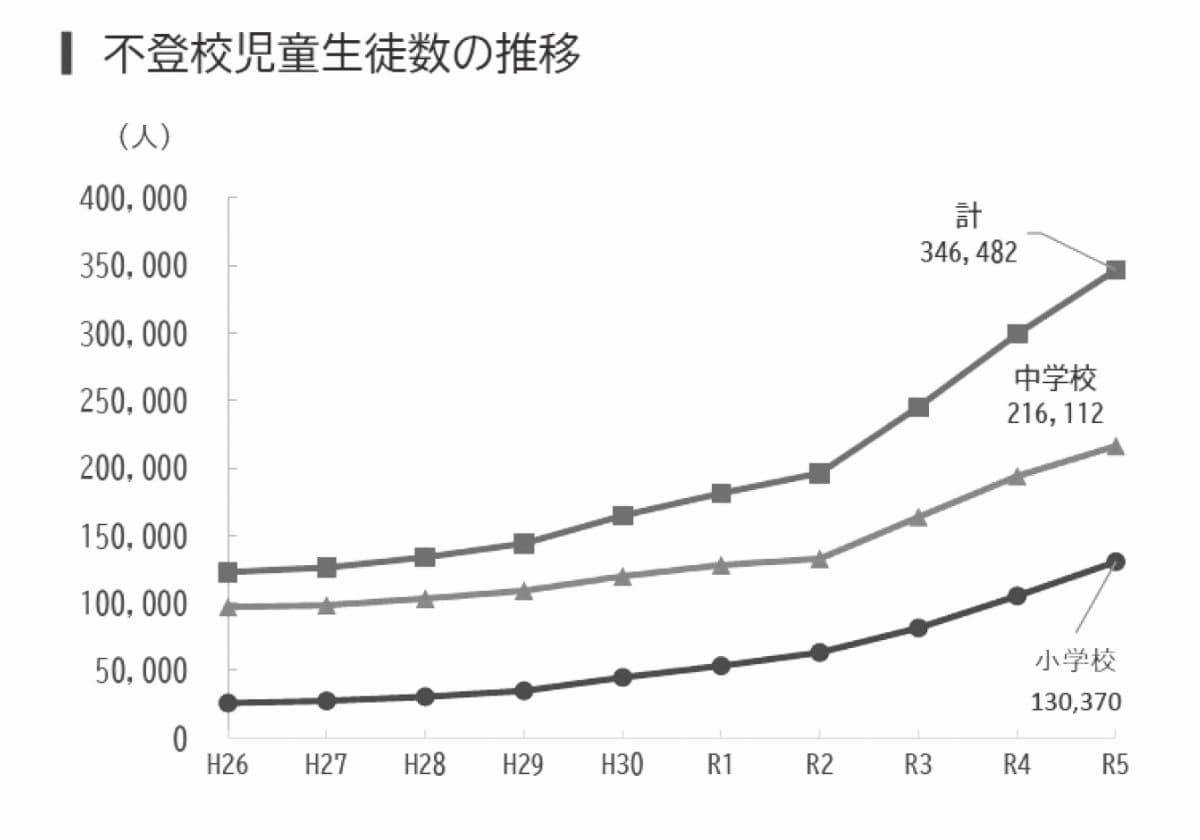

不登校の現状について、特筆しておきたいことがあります。それは、令和になって、不登校の増え方が変わっていることです。グラフをみてください。令和に入ってからのグラフの傾きの大きさは、過去のどの時期と比べてもケタ外れです。

長年不登校問題に取り組まれている新潟大学の神村栄一教授は、極端な増加をみせるこの現象を、「令和型不登校」と名付け、著書(※1)で考察されています。

神村教授が、令和型不登校の特徴のひとつとして挙げているのが、「決定的な困難につながる要因がないこと」。 家庭の中にも、学校の中にも、強いストレスや嫌なことがあったとは言えないし、まったくなかったとも言えない。本人の口からも原因らしきものは出てこない。そんな事例が増えているというのです。

ふつう、子どもが「学校に行きたくない」と訴えてきたら、なにか原因があるはずだ、と考えますよね。だから多くの親御さんは「なんで行きたくないの?」「なにか嫌なことがあった?」と尋ねる。あるいは、「もしもいじめられているのなら、解決してあげたい」と考える人も多いでしょう。

でも、神村教授の指摘の通り、実は今、「不登校になるのに別に原因はなかった」 という子が増えているんです。たくさんの不登校児童生徒と接している僕の感覚としても、「なんとなく行きたくなくなった」という子は本当に多いです。感覚レベルの話だけではなく、データも紹介しておきましょう。

たとえば、文部科学省の調査(※2)では、小・中学校の不登校の主な要因のうち、もっとも多い51.8%が「無気力・不安」でした。また、認定NPO法人カタリバの調査(※3)によると、学校に行きたくない理由として、「自分でもよくわからない」「学校に行く意味がわからない」といった声も多く挙がっていました。

そんな子どもたちの声を受けて、「ただの甘えだろう」「怠けているだけなんじゃないか」といった意見が出ることもあります。

けれど、みなさんには決して甘えや怠けではないことを知ってほしいと思います。その証拠に「親御さんが無理やり引っ張るようにして学校に連れて行こうとしたら、お子さんの体が震えて動かなくなった」といった例をたくさん知っています。つまり、言葉にはできないけれど、その子の中には、体が動かなくなるほどのつらさが本当に“ある“のです。

僕は、「自分でもよくわからない」の言葉は、子どもたちの素直な訴えだと思っています。

加えて、神村教授は、「学校を休むってアリなんだ」と気づいた子が増えた、とも指摘されています。

今は、SNSなどを通して、「学校に行かなくても大丈夫だよ!」と発信する人もたくさんいますよね。先ほど僕が示したような「不登校が増えている」という情報が子どもたちの耳に入ることもあるでしょう。また、コロナ禍で長期間の休校を経験した子どもたちも多いです。あるいは、きょうだいやクラスの友だちなど、不登校の子が身近にいる子もたくさんいます。

つまり、今の子どもたちにとって、「学校を休む」ことはすごく身近で手を伸ばしやすい選択肢になっているんです。自分の手札に「休む」のカードを持っている状態。その状態で、学校でちょっと嫌なことがあったり、なんとなく気持ちが沈んでしまったとき、パッと「休む」というカードを切ってしまうのは、無理もないことに思えます。子どもたちの中では「我慢してでも学校に行くべきだ」というマインドが薄れてきているのかもしれません。不登校を選ぶ子が増えて、周りの子どもたちにとっても不登校が身近な存在になった。原因がはっきりしないから、対策を打つのも難しい。じわじわと学校を休むことへのハードルが下がり、学校やクラスの中で不登校が連鎖していく……。

令和という時代の価値観が定着してきた今、そんな「不登校が増える」サイクルができてしまっているのです。

そう考えると、これまでのように「なにか原因があるんだろう」「原因を解決したらまた学校に行けるだろう」と単純に考えるのは、望ましくありません。子どもたちのリアルな声に耳を傾け、新しい視点で、不登校の子どもたちに向き合わなくてはならないのです。言い換えれば、不登校へのサポートは、これまで以上に難易度が上がっていると言えるでしょう。

※1 『教師と支援者のための “令和型不登校“対応クイックマニュアル』神村栄一著・ぎょうせい

※2 文部科学省『令和4年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果について』令和5 年

※3 認定NPO法人カタリバ『不登校に関する子どもと保護者向けの実態調査』2023年

福田遼著『不登校をチャンスに変える一生モノの自信の育て方』(KADOKAWA)

不登校の児童は増え続け、いまや全国で30万人を突破。

「原因がわからない」「どう支援すればいいのかが見えない」

現代の“令和型不登校”は、従来とは異なる複雑さを抱えています。

それなのに、「親のせい」「育て方が悪い」という空気や発言がいまだに見られることも事実です。

本書の著者・福田遼さんは、元小学校教諭。憧れだった教員になって、「不登校問題」に直面しました。

学校に行けない子どもたちを救うことができなかったと、自分の無力さを痛感。

大好きだった教員を辞め、不登校問題をなんとか解決できないか、新しい仕組みを学びたいと、世界18カ国の教育現場を回りました。

そして、注力していた不登校支援を実践するべく、無料のオンラインフリースクール「コンコン」を立ち上げたのです。

子どもが自分の進みたい方向を見つけ、一歩踏み出す自信と力をつけられるように、日々子どもたちに向き合っています。

この本では、福田さんがこれまで培ってきた知識・経験・実績を総動員し、「不登校は親のせいでも子どものせいでもない」という前提のもと、

子どもが自信を取り戻し、将来幸せに生きていくためのメソッドを具体的にお話していきます。

どうにかまた学校に行ってほしくて、あれこれ子どもに働きかけている方。

いろいろやり尽くして、子どもの再登校はもう諦めたという方。

「学校に行きたくない」と訴える朝が増えて、不登校を間近に感じている方。

そんな方に、ぜひ読んでいただきたい内容になっています。

子どもの未来を諦めないすべての方へ。

不登校という状況を、自信を取り戻すチャンスに変えるための1冊です。