発達障害の子が正解しづらい「サリー・アン課題」とは? 他人の心を理解しにくい理由

発達障害の子ども達は、定型発達の子に合わせて生活することを求められがちです。本人の成長をサポートするうえで、発達障害の人どういった特性があるのかを理解することが必要となります。

書籍『発達障害の子が18歳になるまでにしておくこと』では、当事者と周囲の相互理解が大切だと伝えつつ、発達障害の人の正答しづらい「サリー・アン課題」を紹介しながらその傾向を伝えています。本記事ではその一部を紹介します。

※本稿は、 宮尾益知著『発達障害の子が18歳になるまでにしておくこと』(大和出版)から一部抜粋・編集したものです。

言語獲得以前にできる親子間の身体的な交流が身につきにくい

アタッチメントは心理学で用いられる用語で「愛着」とも呼ばれます。

アタッチメントとはくっつくという意味ですが、たんにスキンシップではありません。身体的接触と情緒的接触の両方の交流により得られます。

親子間のアタッチメントが人間関係の基盤

アタッチメントの形成は、赤ちゃんが言語を習得する以前から、親など養育者との身体的・情緒的コミュニケーションによって育まれ、3歳頃までに身につきます。赤ちゃんは不安を感じると、だれかにくっついて安心しようとします。

最初はだれでも構いませんが、やがて、世話をしてくれる母親などの養育者を認識し、「自分を守ってくれる人」として頼るようになります。これがアタッチメントです。養育者にくっついて不快や不安をとり除いてもらうたびに、アタッチメントは強化されます。「この人は信用できる」「自分は愛されるべき人間だ」と思えるようになり、情緒が安定します。

親への愛着から「自分」が生まれる

子どもは親との関係を通じて「自分」を意識するようになります。

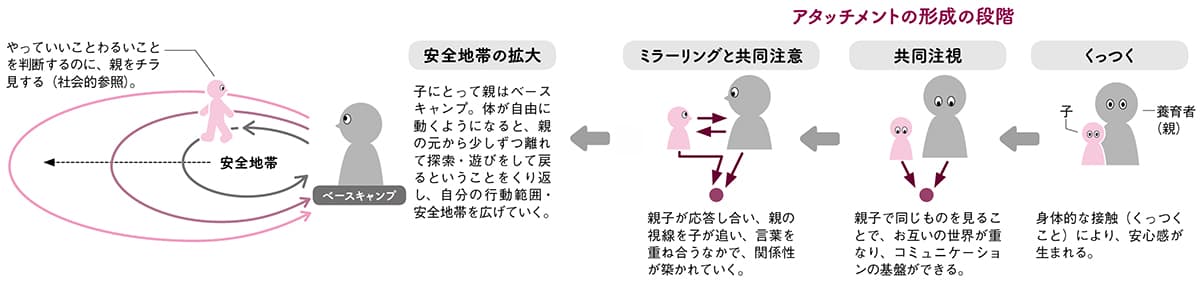

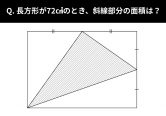

生後6か月頃から親子が同じものを見て世界を共有する「共同注視」ができるようになり、9か月頃には同じものを見ながら情動を共有する「共同注意」や「ミラーリング」ができるようになります。(図右)

また、親の表情や反応を見ながら「危険かどうか」を察知して自分の行動を判断する「社会的参照」もできるようになります(図左)。

アタッチメントが形成されると子どもは親を安全地帯と認識し、安心して社会に踏み出していくことができます。

親子の相互関係は心にとり込まれ、社会を認識する際の原型となります。子どもはこの原型をベースに他者の行動を予測したり、自分の行動を計画したりして対人関係を築きます。

一方、発達障害やギフテッドの子は、定型発達の子とは異なる発達段階を経ます。とくにアタッチメント形成は遅れ、形成できても未熟なままで学校生活を送らなければならず、社会性が育まれません。個別の発達状況をよく見て、まわりがサポートする必要があります。

発達障害の子は他者の心に気づくのが遅い

人はどうやって他者の心を理解しているのでしょうか。心理学では、イギリスの心理学者バロン・コーエン博士の「心の理論(Theory ofmind=ToM)」説が有名です。

アタッチメントを通じて、他者の心が理解できる

心の理論とは、他者の心を類推し、理解する能力です。

他者は自分とは異なる心をもつ存在です。人は「相手が自分とは異なった状況や心の状態をもつ」ことを理解したうえで、相手の行動や感情を推測して行動しています。

ところが、小さい子どもは他者に自分と異なる心があることがわからず、相手の行動が類推できません。3~4歳頃、アタッチメントがしっかり形成されると親子関係を通じて「自己」と「他者」が認識できるようになり、他者には他者の視点があることが理解できるようになります。

このため、定型発達の子どもでは4歳前後になると「心の理論」が発達するとされています。

「サリー・アン課題」でわかる立場の類推

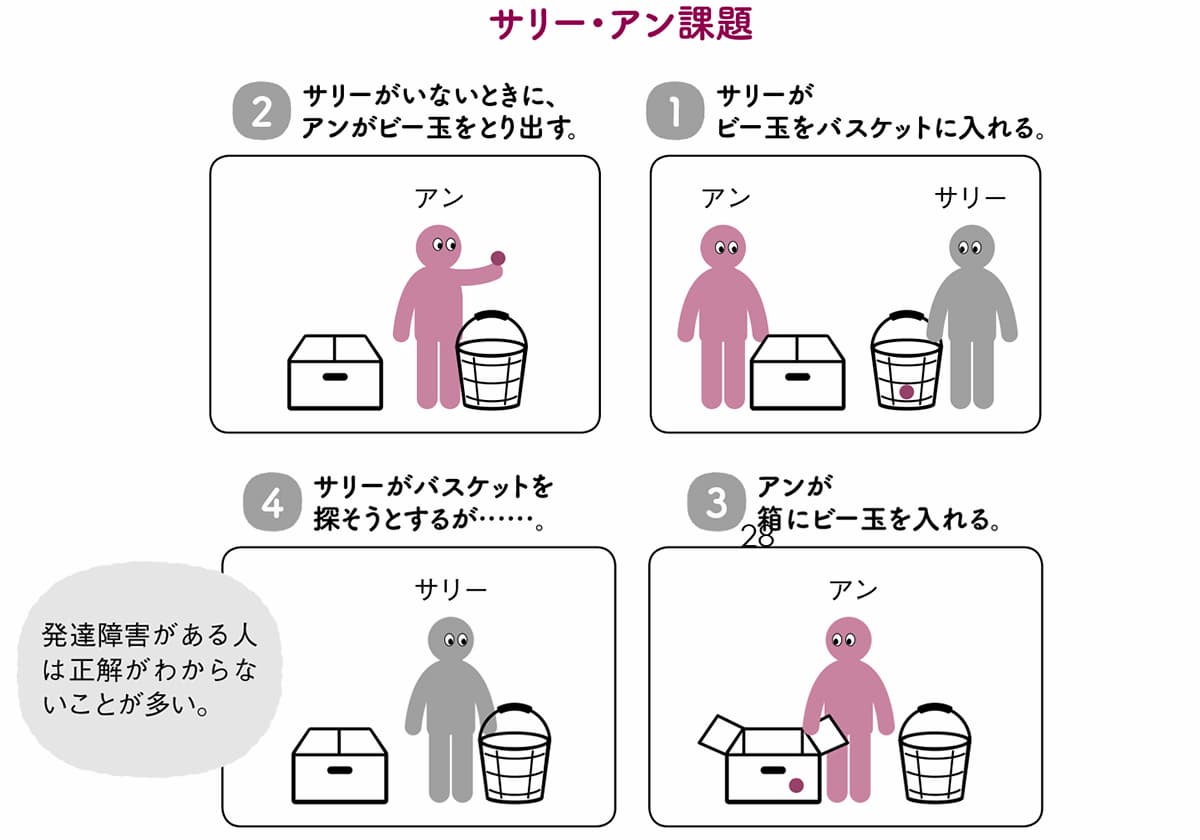

「心の理論」の発達をはかるのに用いられる心理検査が「サリー・アン課題」です。

部屋にサリーとアンというふたりの女の子がいます。

サリーは自分のバスケットにビー玉を入れて、部屋を出ます。するとアンはサリーのバスケットからビー玉をとり出し、自分の箱に入れます。さて、サリーが戻ってきたとき、ビー玉をとり出すためにどこを探すでしょうか。

3歳以下の子に尋ねると、いまビー玉がある場所、つまり箱を指します。サリーの視点がわからないからです。一方、4~5歳以上の定型発達の子どもたちは、ほとんどみんな「バスケットを探す」と正しく答えます。これは、子どもたちがサリーの立場になって考えることができ、すでに「心の理論」が発達していることを示しています。

発達に問題がある子どもは就学前後でも正答できない子が多いとされ、「心の理論」の発達が定型発達に比べ遅れていると考えられます。

自分と他者の心について学ぶ機会が不足している

人の気持ちを理解して協調できるようになるためには、「心の理論」に加えてメンタライジング能力も必要です。

アタッチメント形成があり、メンタライジングも可能に

「心の理論」は「他者は自分と異なった視点をもち、その視点が理解できる能力」です。メンタライジングとは、「心の理論」をふまえ、自分の心の状態を基盤としたうえで、相手の視点に基づいた心理状態や思考を推測したり共感したりできる能力です。

メンタライジング能力も「心の理論」と同様に、基盤となるのはアタッチメント形成です。赤ちゃんはそれ以前に「自己」というものがありません。愛着対象者(親)との応答を通じて、自分のなかに「自己」を認識できるようになります。

自己とはいわば自分のなかに存在する「他者(もともとは親)」の視点です。自分がいまなにを感じ、考えているのか、他者視点で読みとれるようになる(客観視できる)と、自己を省みること(内省)ができるようになります。

自分の心の延長線上に他者の心を考える

人は内省することで「自己理解」を深めます。自分の感じ方や考え方を把握できるようになると、今度は他者を理解するときに、このパターンを応用します。

他者にも、自分と同じように他者の心があり、感じ、考えているはずだと、他者を理解するようになるのです。

「あの人が涙を流しているのは、きっと私が泣いているときに感じているような悲しみを感じているからに違いない」

相手の言動から、その心理状態や思考を推測し、共感を抱くようになります。

メンタライジングとは、このように自己と他者に異なる視点があることを理解するだけでなく、自己と他者双方の感情や思考を理解する複雑な能力のことをいいます。「心の理論」を習得する4~5歳以降に発達し、大人になってからも発達しつづけます。

心の訓練の機会・時間が足りないまま大人になっていく

こうしてみると人の心の能力には驚嘆すべきものがあります。

人の心のなかには「自分を俯瞰して見る他者(自己)」がいて、他者とやりとりする際には、瞬時に相手の心を推測し、同時に自己の心を客観的に把握しながら、コミュニケーションをとるのです。

定型発達の人は自然に「心の理論」やメンタライジングが発達するので、これを「当たり前」だと感じています。しかし、発達障害やギフテッドの人の場合、発達段階が定型発達の人とは異なり、これらの発達に遅れが生じます。彼らには当たり前のことではないのです。

発達の遅れはいずれ追いつくかもしれませんが、彼らがこうした能力を獲得する時期には、すでに小学校にあがり、人間関係は複雑になり、学業も忙しくなっています。保育園や幼稚園でこれらの能力を訓練し、定着させてきた定型発達の子とは状況が違います。発達障害やギフテッドの子が「心の理論」やメンタライジングを訓練する機会、時間が、圧倒的に足りません。

これらの能力が未熟なまま、中学・高校へと進学し、社会に出ていくため、社会性の問題で生きづらさを感じざるを得なくなるのです

発達障害の子が18歳になるまでにしておくこと (大和出版)

ASD、ギフテッド、ADHD…、それぞれ異なる発達段階がある。定型に合わせるのではなく、自分を理解し、好きになり、周囲とうまくやっていく――。社会性を育むために、発達の段階を踏まえてわが子をサポートしていく方法。