子どもの感性・知性は「紙遊び」で育つ 美術教育学教授が語る“今見直したい紙の可能性”

平成29年に改訂された文部科学省の学習指導要領では、図画工作において“色や形”に重点が置かれるようになりました。しかし、子どもの“紙遊び”に詳しい同志社女子大学教授の竹井史先生は、「一方で“触覚的”な要素が、以前よりも相対的にやや目立たなくなってしまった印象がある」と懸念しています。

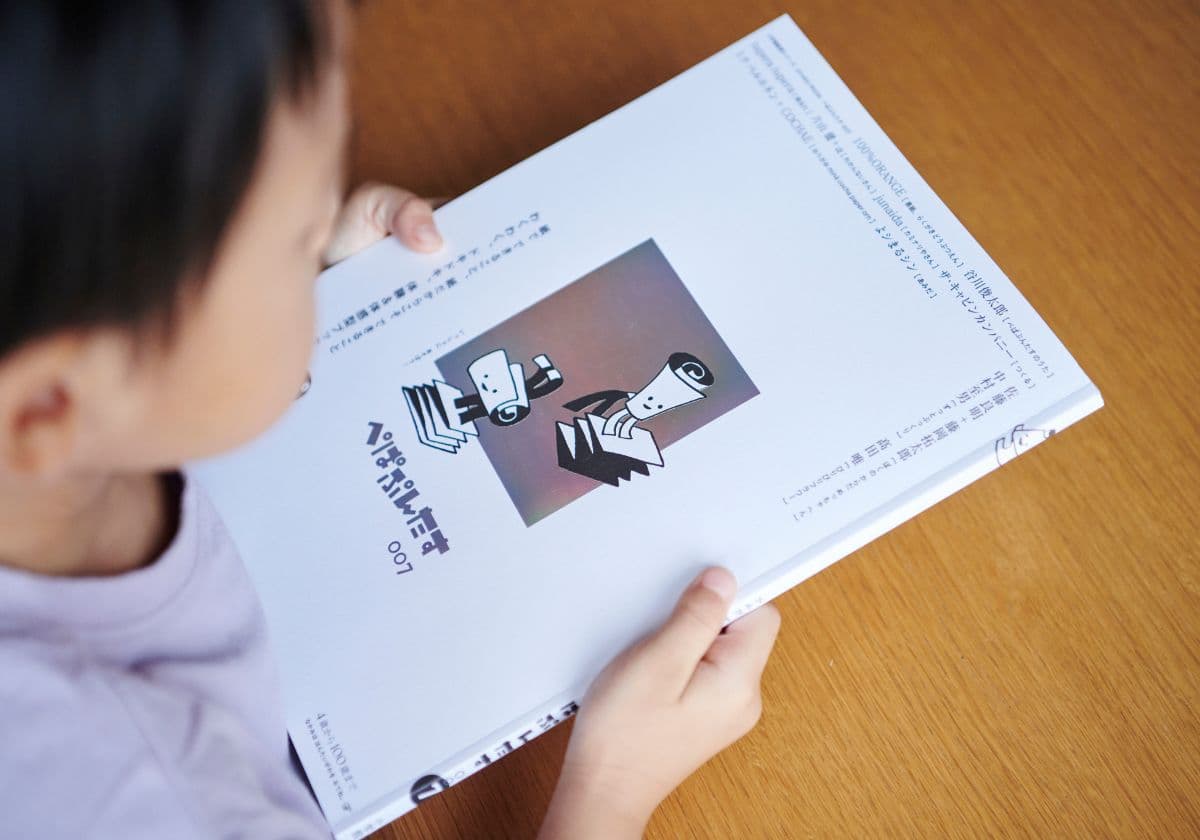

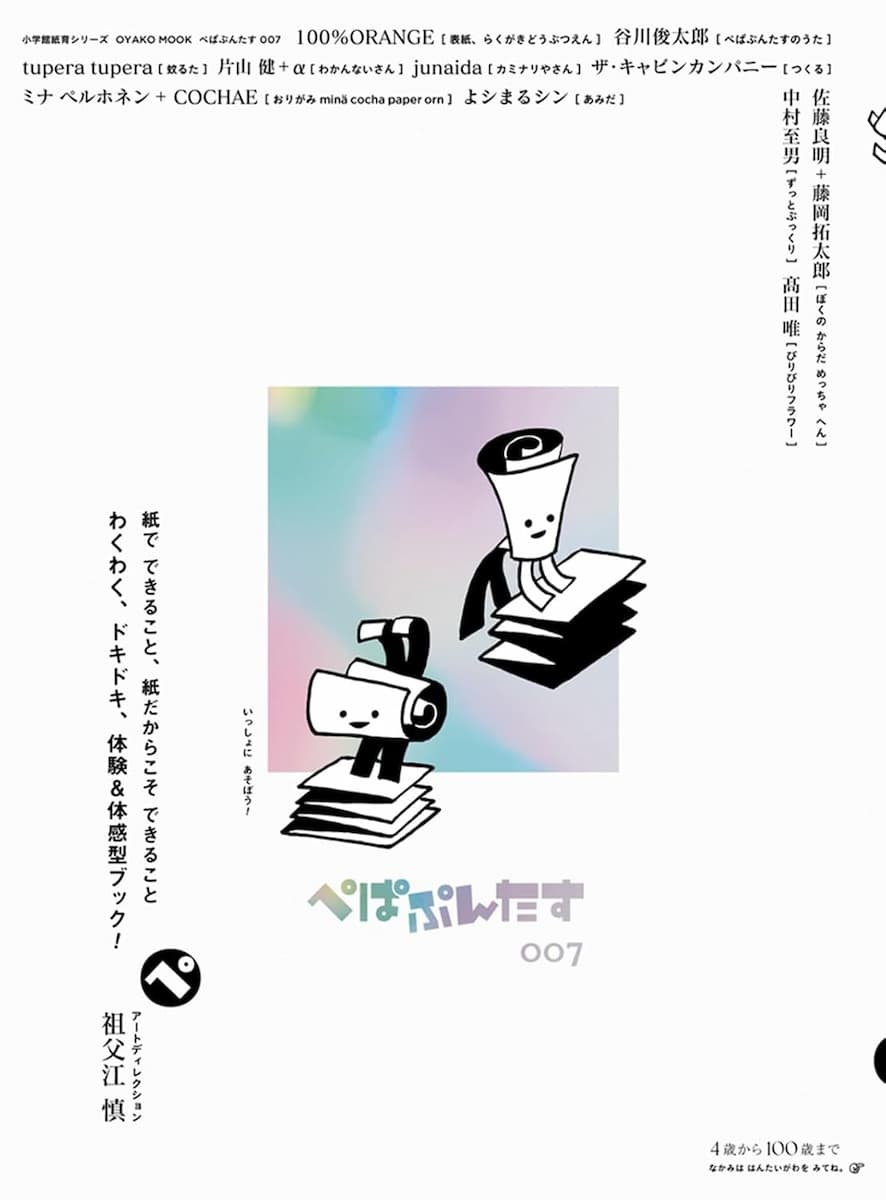

そんな中で注目を集めているのが、紙で遊びながら想像&創造力を育む体験&体感型MOOK『ぺぱぷんたす』(小学館)。

『ぺぱぷんたす』の紙遊びは、子どもたちにどのような影響を与えるのでしょうか。「触覚を制するものは、人生を制する」と語る竹井史先生に、1歳の娘を育てる筆者がお話を伺いました。

子どもの感性や知性を豊かにする“魔法の宝箱”

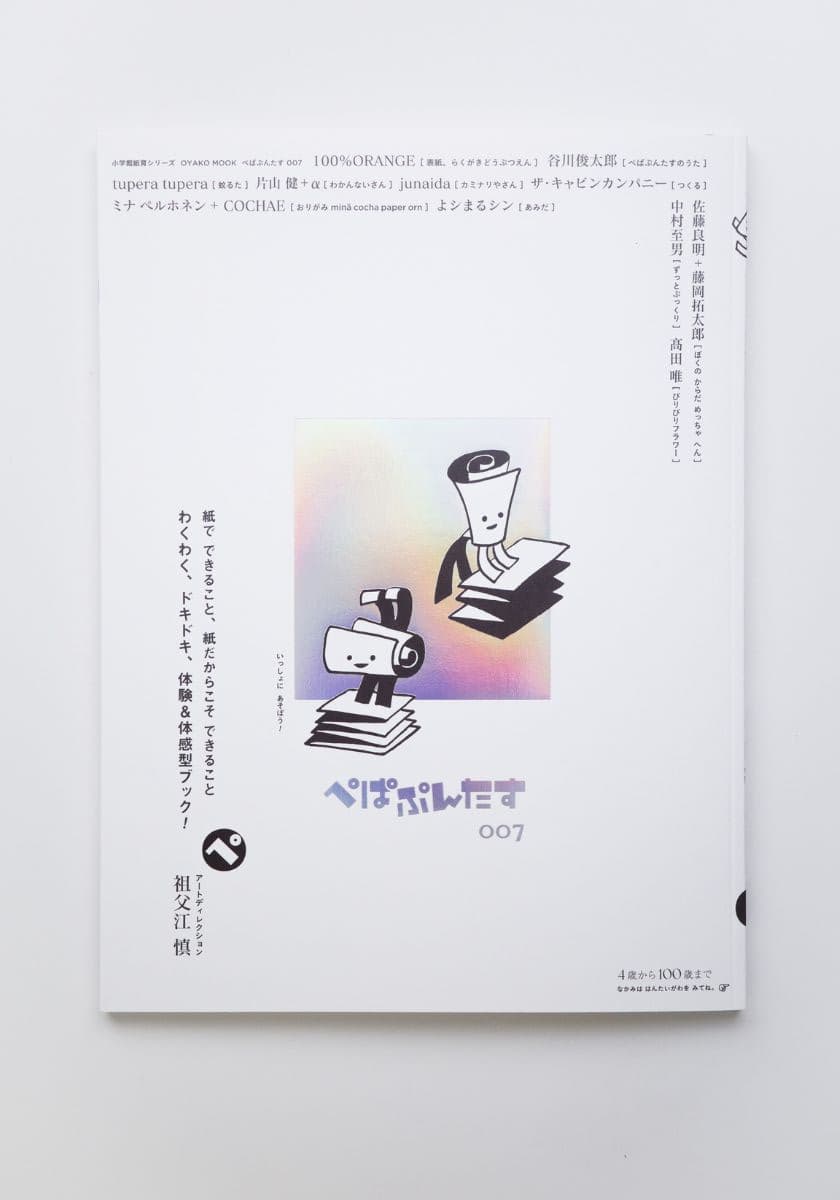

『ぺぱぷんたす』は、故・谷川俊太郎さんをはじめ、デザイナーの祖父江慎さん、イラストレーターの100%ORANGEさん、絵本作家のtupera tuperaさんやザ・キャビンカンパニーさんなど、日本を代表するクリエイターの方々が本気で作った、遊び心満載の“紙で遊ぶ”ための体験&体感型MOOK。

子どもの美術教育を専門とする竹井史先生が、実際に『ぺぱぷんたす』を手に取り、遊んでみて感じたのは、「他に類のない本」だということ。

「そもそも、紙というのは、子どもの感性や知性を豊かにする魔法のような素材です。『ぺぱぷんたす』を開くと、紙の付録をはじめ、絵本のような色彩豊かな物語がギュッと詰まっていて、何が出てくるかわからない! ページをめくるごとにワクワク&ドキドキして、まるで魔法の宝箱のようでした。

私は子どもの頃、小学館の『小学○年生』という雑誌の大ファンで、特に紙の付録が大好きでした。平たい紙が立体的に変化していく様子は、ものすごく新鮮で感動しますよね。そんな幼少期の記憶が蘇りました。

『ぺぱぷんたす』は特集ごとに紙のサイズも質感も違う。さらに個性豊かな作家の方々が紙の可能性を捉えながら様々な方向からアプローチして、造形的な遊びを提案しているところが何よりも素晴らしい。子どもの可能性を拓いてくれる唯一無二の本だと思います」(以下「」内、竹井先生)

筆者も1歳の娘と一緒にページをめくってみたところ、紙遊びの楽しさ、色彩の美しさに心を奪われ、童心に帰りました。本書の表紙には、“4歳から100歳まで”と記載がありますが、まさにその通り! 子どもも大人もワクワクする一冊です。

「触覚を制するものは、人生を制す」

さらに竹井先生は子どもの美術教育に関する専門家の立場から、「触覚」を刺激する紙遊びの大切さを説いてくれました。

「平成29年に改訂された文部科学省の学習指導要領で小学校の図画工作の目標は、“色や形”を中心として、生活や社会の様々な要素と関わる資質・能力を目標として掲げるようになりました。

ただ、“色や形”の要素が明確な目標になった一方で、“触覚的”な要素が、以前よりも相対的にやや目立たなくなってしまった印象があり、そこがとても気になっています。

なぜなら、子どもたちの感性を豊かにするベースとなるのは、やはり触覚を含む“五感”だからです。もちろん、粘土などの触覚的要素は図画工作に今も取り入れられていますが、色や形に関するものが中心になったことで、学校教育の中で触覚的要素が十分に意識されていないのではないかという懸念があるのです。

その点、この『ぺぱぷんたす』には触覚的な要素がたくさん詰まっている。これは学校教育の中では、なかなかできない内容ですね」

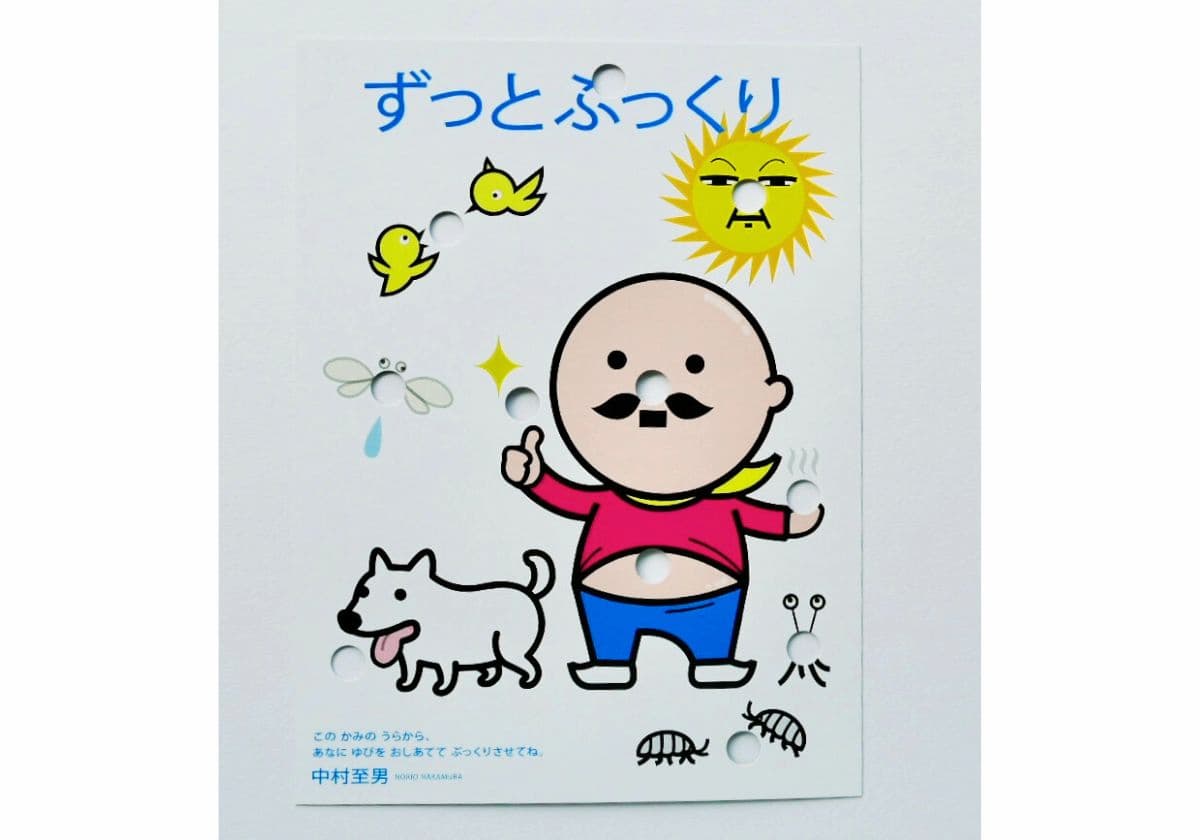

なかでも、竹井先生が注目した特集のひとつが、『ぺぱぷんたす』(007号)の『ずっとぷっくり』(中村至男)。

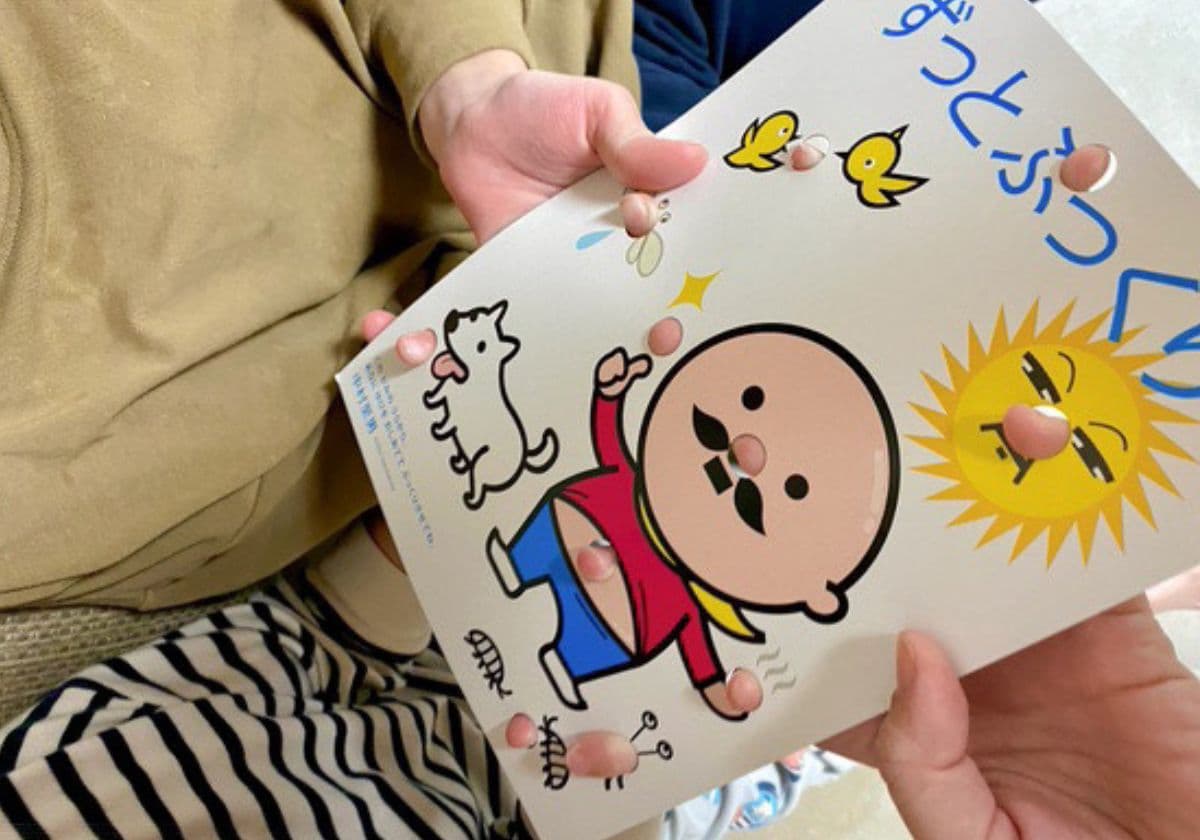

絵が描かれた厚紙のところどころに丸い穴が空いていて、裏から自分の指の腹を押し当てると“ぷっくり”と飛び出て、“ぷっくりまん”のおへそや鼻になるという、まさに触覚を楽しむ紙遊びです。

筆者も1才の娘と遊んでみたところ、「もういっかいやるー!」と、何度も“ぷっくり”を触っては、その感触が楽しいようで「ぷっくり〜!」とケラケラ笑っていました。

「五感のなかでも、視覚や聴覚、嗅覚や味覚を豊かに育てるためのツールはいろいろありますが、触覚だけ他に比べて少ない気がするんです。子どもたちが感性をより豊かに育むためには、五感のうち触覚的な要素をもっと大切にしたほうがいい。

私は、“触覚を制するものは、人生を制する”と、講演や授業でよく伝えています。触覚的要素をいかに普段の生活に取り入れていけるかによって、人生は大きく変わると思っています」

“紙遊び”が手指の巧緻性を育み、子どもの想像の世界を拓いていく

最近は幼少期からYouTubeなどの動画を見る子どもたちが増え、子どものデジタル化は学校教育だけでなく、家庭でも進んでいるように感じます。

筆者が子どもだった昭和の頃は、竹井先生が例にあげていたような雑誌の紙の付録をはじめ、塗り絵や折り紙、さらには着せ替え人形も紙でした。今と比べて、とにかく紙で遊ぶ機会が多かったのです。

「昔は紙遊びの本がもっと身近にあり、子どもたちは自然と紙で遊ぶ機会がありました。紙を台紙から抜いたり、切ったり、貼ったり、紙遊びをすることによって手指の巧緻性は自然と育まれていたのです。

子どもたちは紙遊びを通じて、新しい世界と出逢いながら、手先が器用になり、想像の世界を拓いていく。それと同時に子どもの知性や工夫する力なども身についていく。紙遊びは子どもの可能性を拓いてくれるとても大切な創作遊びです。

『ぺぱぷんたす』は難易度が高い紙遊びも混ざっているので、今どきの子どもたちはのけぞってしまうかもしれませんね(笑)」

触覚を刺激することで、豊かな知性を育むきっかけになる“紙遊び”。ぜひ、子どもたちと一緒に思いっきり紙で遊んでみてはいかがでしょうか。

(取材・文/岸綾香)

『ぺぱぷんたす 007』(小学館)

かみで できること。

かみだからこそ できること。

コドモゴコロいっぱいの おとなたちが ホンキで たのしんで、 ホンキで あそびながら かんがえました。

やくには(たぶん) たちません。せいかいも ありません。

でも ここには ワクワク、ドキドキ、ニコニコの あそびや はっけんが つまっています。

やぶったり、おったり、かいたり、くみたてたり、はったり、のぞいたり……。

このほんを どうぞおもいっきりじゆうに たのしんでください。