「なぜ戦争は起こるのか?」戦後80年、高校生が考えた“戦争の理由”

「戦争はどうしてなくならないのか?」そんな疑問と向き合う特別授業が、2025年8月3日、愛知県大府市で開催されました。

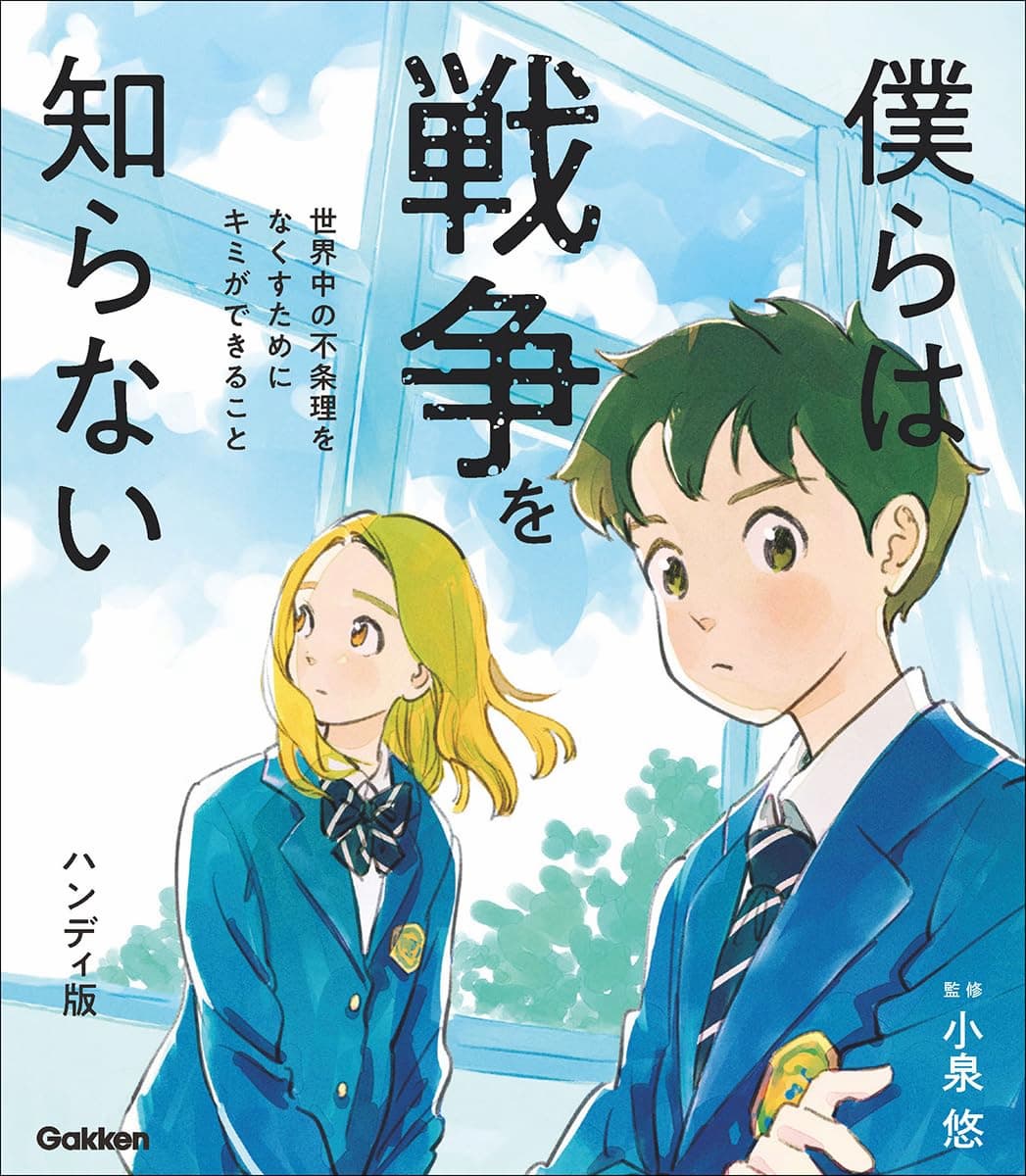

登壇したのは、書籍『僕らは戦争を知らない』(Gakken)の監修を務めた、東京大学先端科学技術研究センター准教授の小泉悠氏。対話の相手は、大府市 高校生平和大使です。

戦争にまつわる3つの問い

2025年8月3日(日)、愛知県大府市主催のイベント「おおぶ平和のつどい」が、「おおぶ文化交流の杜 こもれびホール」にて開催され、会場には中学生以下75人を含む、200人以上の参加者が集まりました。

イベント内で行われた「特別授業:僕らは戦争を知らない」では、小泉氏が「なぜロシアはウクライナに攻め込んだのか」というテーマで講義。その後、大府市の高校生平和大使5人とともに、パネルディスカッションが行われました。

ディスカッションのテーマは、「人はなぜ戦争をやめられないの?」「なぜ話し合いで解決できないの?」「日本の戦争の記憶を風化させないために何ができるの?」の3つです。

人はなぜ戦争をやめられないのか?

最初のテーマは、「人はなぜ戦争をやめられないのか?」。

登壇した高校生からは、次のような意見が出ました。

■「個人どうしのけんかでも解決が難しい場合もあるのだから、たくさんの人が集まってつくられた『国』どうしの争いはますます解決が難しいだろう。相手に対する不安と、お互いに歩み寄る気持ちが足りないことが積み重なって、戦争が起こってしまうのではないか」(服部春香さん・高校2年生)

■「対立の解決方法として『武力行使』という考え方が根づいてしまっているからだと考える。一方が『話し合い』を望んでも、もう一方が武力を用いた解決方法を望めば、争いを避けることは難しくなる」(井上侑香さん・高校2年生)

それに対して小泉氏は、「戦争を起こすか、戦争をやめるかの2択のあいだには、さまざまな選択肢がある。0か1かではなく、グラデーションで考えられるとよい」と解説します。

また、小泉氏によると、「戦争は今もまだ続いているが、人類の長い歴史の中でその数は減っている」のだそう。「戦争は起こるもの」とあきらめず、「グラデーションが暴力に偏らないためにはどうしたらいいのか」という目線で考える必要がありそうです。

なぜ話し合いで解決できないのか?

次のテーマは、「なぜ話し合いで解決できないのか?」。

高校生からは、次のような声が上がりました。

■「話し合いで解決するということは、どちらか、もしくはお互いが譲歩する必要があると考える。しかし、戦争をしている国は、宗教や領土、民族の歴史など、簡単には曲げられない価値観などを持って対立している。お互い、どうしても譲歩できない状況があるのだと思う」(鈴木香澄さん・高校2年生)

小泉氏は「話し合いだけで解決するのは難しいが」と前置きしたうえで、高校生に次の言葉をおくりました。

「暴力を選択するまでのあいだには、細かな段階がある。長い歴史の中で、人類は暴力に頼らないための知恵も絞ってきた。話し合いを含む、さまざまな方法を学んでほしい」

暴力を避けるための知恵と工夫。そのヒントは、歴史の中に確かに存在しているのかもしれません。

戦争の記憶をどう残すか

最後のテーマは「戦争の記憶をどう残すか」。

登壇した高校生平和大使5名は、鹿児島県の知覧特攻平和会館などで、日本の戦争体験について学んできました。その中で特攻隊の遺書に触れた高校生たちは、「語り継ぐことの大切さ」を痛感している様子でした。

■「知覧では、自分と同じくらいの年齢の特攻隊員が、恐怖や悲しみを感じながらも、大切な家族を守るために任務に向き合っていたことを知った。こうして自分が学んだことを後世に伝えていくとともに、日本の過去の戦争だけでなく世界で現在起こっている戦争にも関心をもって生きていきたい」(田平咲人さん・高校3年生)

■「知覧の特攻隊の遺書を見て、何年経っても後世に強い思いを伝え続ける、文章の力に驚かされた。私も、自分が体験して学んだことを文章にして、SNSやインターネットを活用し、言語の異なる相手にも伝えていきたいと思う」(髙木すずさん・高校2年生)

小泉氏はそれに対し、次の通りコメントしています。

「個人の戦争体験を風化させないことは、現実的には難しいかもしれない。しかし、『なぜ戦争が起こったのか』という歴史は残る。特攻の悲惨さを感じたあとは、『なぜ特攻隊員が生まれたのか』などと考えてみてほしい」

戦争は「人間の手で起きる」

小泉氏は授業の最後に、こんな言葉を残しました。

「タイとカンボジアの武力衝突など、今、日本の近いところでも戦争は起こっている。戦争というものから目を逸らしてはいけない。戦争は『天災』ではない。起こるかどうかは、人間次第。どうすれば戦争が起こらないのか、考えてほしい。少数の専門家の考えだけでなく、多くの方の考えが必要である」

日本で暮らしていると、戦争をどこか遠い世界の出来事のように感じてしまうことがあります。けれど、今も世界では戦争は起こっていますし、この国もかつて戦争をしていました。これから先の時代に、平和が保証されているわけではありません。

戦争が起きるとき、それは誰かが「武力」という選択をした結果です。私たちはその選択の一歩の前にできることを、考え続けなければなりません。

戦争について学び、目をそらさず向き合うことが、未来の戦争を防ぐことに繋がるかもしれない。そう感じさせられる授業でした。

小泉悠(監修)『僕らは戦争を知らない 世界中の不条理をなくすためにキミができること』(Gakken)

【人はなぜ戦争をやめられないのか? 子どもも大人も読みたい“平和の本”決定版】

ロシアによるウクライナ侵攻、イスラエルとハマスの戦闘、北朝鮮の核・ミサイル開発――日本に住む私たちにとっても、戦争は当事者として直接的・間接的に直面する課題にほかなりません。そこで本書では、主にウクライナ戦争を例にとり、なぜ戦争が起こるのか、戦争を起こした国は憎まれ続けるべきかなどのテーマを、やさしい言葉と図解を用いて解説します。