「子どもの言語脳」をぐんぐん発達させるために、家庭で出来る2つの工夫

新型コロナのころに、あまり人と話さなくなって、いざ話そうと思ったら口がうまく動かなかった、という話を聞いたことがありませんか。これは、脳の中の言語中枢と、口やのどの筋肉を動かす運動野とがうまく連携できないことから起こります。

プロコーチ/NLPマスタープラクティショナーの田嶋英子さんは、この脳の連携が子どもはまだ未熟で、おうちで練習することでスムーズに連携でき、人とのコミュニケーションが上手になるといいます。本稿では、親子の楽しいコミュニケーションにもつながる、暮らしの中で「言語脳」を伸ばすカンタンな方法を紹介します。

※本稿は、 田嶋英子著『「うちの子、コミュ障かも?」と感じたら読む本』(青春出版社)から、一部抜粋・編集したものです。

「お手伝い」は「手」を使う脳トレ

子どもたちの脳は絶賛発達中です。「脳の発達」と聞くと「勉強」のイメージかもしれませんが、私からは「お手伝い」で脳トレ、お勧めしたいです。

習慣として、無理なく、少しずつ、できること。生活習慣のなかに組み込んで、「ついで」にできる脳トレです。

「手」は第二の脳とも言われています。手を動かすことと、脳が発達することには大きな関連性があります。

「こねる」という手の動きは、大脳の刺激として最適です。情緒を安定させる働きもあると言われてます。しっかり手を動かすことで、脳は発達し、手先も器用になり、コミュニケーションの機会もつくれます。

小さい子どもにお手伝いをさせると、時間がかかったり、かえって手間になったり、することもあります。時間がないとき、疲れているときには、ササッと自分でやってしまいたい、という気持ちも状況も、よく分かります。そんなときは無理しなくても、いいんですよ。

気持ちにも体力にも余裕のあるお休みの日にスタートしてみましょう。

(マンガ/坂木浩子)

(マンガ/坂木浩子)

【ぎょうざつくりのお手伝い】

具体例:こねる(ぎょうざ、つくってみよう)

粘土をこねられるようになったら、ぎょうざもデビューしましょう。汚れても大丈夫なように、エプロンやビニールシートも用意します。お買い物に行ったり、材料を冷蔵庫から出したり、切ってるところを見せたり、作業工程も楽しく工夫してください。

「ギュッギュッ」「こねこね」「アチアチ」で語彙もアップ

こねますよ!

「ギュッギュッ」「こねこね」「まぜまぜ」擬音語や擬態語を反復するとリズムも出て、楽しいですよ(そうしているだけで、脳の運動野が動いて、言語脳と連携する信号が「ジャンジャン」出てます)。

包むのがうまくできないうちは、ぎょうざの皮をハサミで切ってタネに混ぜて焼いてもいいです。はみ出しても形が変でも、食べられるのがいいところです。

ホットプレートやフライパンに、パパやママが作ったのと並べて、焼いて、「ジュ―ジュー」「アチアチ」。「美味しいね」、「うまくできたね」、美味しく楽しく食べましょう。ハンバーグでも、つくねでも、いいですよ。

先日お会いしたママは、「おうちでパンをつくってるんですよ、子どもも2歳くらいでこねられます」と楽しそうにおっしゃってました。

手も、口も、脳も動かして、脳の中に信号の通る回路をたくさんつくって、語彙力も上げていきましょう。

子ども時代の「家事体験」が将来にも影響!

どんなことでも、最初がいちばんハードルが高い。最初がいちばんへただからです。だからと言って、させないといつまでも、へたのままです。子どもはドンドン上手になっていきます。年長さんぐらいになったら、ぎょうざつくりだいぶ任せられるようになってきます。

「お手伝い、したい」「楽しそう」「パパやママと一緒にするのが嬉しい」そんな時期に、体験させ、実際にできるようにさせるのが、早道です。

そんな時期って、いつまでも続かないです「できるようになったらさせよう」と思って、いざ中学生に「お手伝いして」と言っても、したくない。時期を逃したのです。

大学生になった子どものアパートに行って、ご飯つくりや掃除をし続けている、というママもいます。「そうしないと、勉強に差し支えるから」、「健康に悪いから」だそうです。

家事は「家の事」ですから、住んでいる家族全員が、「家事」できるようになるのがいいと私は思っています。いずれ独立して、それぞれが「家事」をすることになるのです。

「子どもは勉強するのが仕事だ」「勉強だけしていればいい」というのは、前時代的な考え方です。「男は仕事ができればいい」「家事は女がするものだ」というのと、同じレベルではないでしょうか。子どもが喜んでやりたい、と言っている間に、最初の一歩を踏み出しましょう。

家族で楽しく「ケーキを分けよう」ゲーム

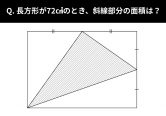

お誕生日やクリスマスに、ホールのケーキを買ってきますか? 年に何回かあるその機会、家族や親戚やお友だちが集まりますね。何等分に切り分けましょうか?

角度は何度に切ってますか? あれ? そんなの考えたことない。適当に切ってる? 年に数回しかない貴重なホールケーキ、もっと楽しみましょう。何人いるのか、子どもと一緒に数えてみましょう。

6人! 6つに切るの、どうしてますか? ママが当たり前に、ササッとやってる? せっかくだから、言語化してみましょう。割り算を実践する機会です。

わっ、5人! 5つに切るの、難しい。奇数は難しいよね。困った! どうする? 6つに切って、ひとつ余らせる? 割り算と引き算の実践ですね。

余らせずに5つに切るとしたら? どう切ったらよさそうですか? 等分にするほうが平等? 5等分って、どうするのかな? 分度器つかう? 大きいのと小さいのを切って、じゃんけんで勝った人から取っていく?

ウチは5人家族で、おじいちゃんとおばあちゃんを入れると7人になって、「奇数は難しい」「今日はどうする」とその都度、話していました。

「お腹いっぱいだから、小さいのがいい」とか、「おれの誕生日だから、いちばん大きいのはおれ」とか。ワイワイ言うのも、お祝いならでは、楽しみのひとつです。

こんなふうに、数字は、もともと実体のあるもの、生活と結びついている、手触りのあるものでした。もともと割り算の起源は、旧約聖書のアダムとイブが一つのリンゴを二人で分け合って食べたこと、と言われています。

数字は、紙の上のもの、頭の中のもの、単なるデータである。算数や数学は、生活とはかけ離れた縁遠いものである。そんなふうに捉えると、「数学なんて勉強しても実生活では使えない」なんて、もったいない認識になってしまいます。

「学校での勉強は、社会では役に立たない。ムダだ」と言っている人が多くて、本当に残念に思います。上の学校、高校や大学に入り、就職するための通過点、としか捉えていない人もいます。ということは、「役に立たないムダ」なものを9年間も、それ以上も、学んでいる子どもたちもかわいそう、ということになります。

おうちでの工夫一つで、算数や数学への興味や動機づけはできます。算数や数学は、論理的な思考の基礎を築くものです。勉強がすべてでは、ありませんが、わざわざ苦手意識を持たせなくてもいいですよね。

関連書籍

「うちの子、コミュ障かも?」と感じたら読む本(青春出版社)

「自分の話を一方的にしゃべる」「人と目を合わせられない」「話を聞けない」「言いたいことが言えない」...。 どんな子も大丈夫!今日からちょっとした親の習慣でコミュ力は伸びる! AI時代に必要なのは「話す力」より「人に好かれる力」「仲良くなる力」――12歳までに育てたい「コミュニケーション脳」を家庭で伸ばす一冊。